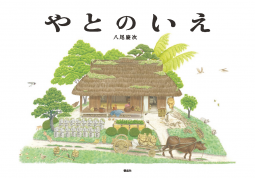

やとのいえ

八尾慶次/作

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2020/07/17 | 掲載終了日 2020/05/27

ハッシュタグ:#やとのいえ #NetGalleyJP

内容紹介

「やと」とは「谷戸」とも書き、なだらかな丘陵地に、浅い谷が奥深くまで入り込んでいるような地形のことをいいます。

この絵本では、東京郊外・多摩丘陵の谷戸をモデルに、そこに立つ一軒の農家と、その土地にくらす人々の様子を、道ばたにつくられた十六の羅漢さんとともに、定点観測で見ていきます。描かれるのは、明治時代のはじめから現代までの150年間。

長い時間、土地の人びとは稲作、麦作そして炭焼きなどをしてくらしてきました。昭和のなかばには戦争もありましたが、それでもつつましく、のどかなくらしをつづけてきました。

そのいとなみが大きく変化したのは、昭和40年代からです。この広大な土地が、ニュータウンの開発地となりました。丘はけずられ、谷は埋められました。自然ゆたかだった丘陵地は、あっというまに姿を消しました。そして昭和のおわりごろになると、団地やマンショがたちならぶニュータウンへと姿をかえました。大地にねざした稲作や炭焼きの仕事は、もうほとんどなくなりました。

しかし、新たに多くの人がここへ移り住み、町はまた活気をとりもどします。平成となると、ニュータウンができてからも30年以上がたち、自然豊かでのどかだった村は、落ち着いた郊外の町となっていきました。

ここに描かれた村にかぎらず、現在の私たちのくらす町はどこでも、かつてはゆたかな自然あふれる土地であったことでしょう。今のような町になる前は、どのような地形で、どのような人びとがいて、どのようなくらしがいとなまれていたのでしょうか。これを読みながら、みなさんのくらしている町と、くらべながら見ていくのもいいでしょう。巻末には、8ページにわたって、この絵本に描かれている農作業とその道具、村の習俗や人びとの様子などをくわしく解説しています。

出版社からの備考・コメント

【ご注意下さい】 ここに掲載している作品データは校了前のものです。刊行までに仕様などが変更になる場合もございますが、ご了承下さい。 【掲載したデータの仕様について】 この作品は単ページではなく見開きの形でデータを作成してあります。

おすすめコメント

作/八尾慶次

1973年、神奈川県相模原市橋本生まれ、大阪府育ち。宝塚造形芸術大学卒業。石仏が好きで羅漢さんを描きはじめ、2013年に「羅漢さん」でボローニャ国際絵本原画展に入選。さし絵に『ウォーズ・オブ・ジャパン 日本のいくさと戦争』(偕成社)、月刊絵本に「ばけものがおどるてら」(ひかりのくに)、「おはぎをつくるおばけ」(すずき出版)など。単行本の絵本は本書がデビュー作となる。兵庫県在住。

作/八尾慶次

1973年、神奈川県相模原市橋本生まれ、大阪府育ち。宝塚造形芸術大学卒業。石仏が好きで羅漢さんを描きはじめ、2013年に「羅漢さん」でボローニャ国際絵本原画展に入選。さし絵に『ウォーズ・オブ・ジャパン 日本のいくさと戦争』(偕成社)、月刊絵本に「ばけものがおどるてら」(ひかりのくに)、「おはぎをつくるおばけ」(すずき出版)など。単行本の絵本は本書がデビュー作となる。兵庫県在住。

出版情報

| 発行形態 | ハードカバー |

| ISBN | 9784034379004 |

| 本体価格 | ¥1,800 (JPY) |

NetGalley会員レビュー

図書館関係者 497016

図書館関係者 497016

16らかんさんが見つめる明治から平成までの村の移り変わり。春夏秋冬があり、戦争があり、開発され元の形を失っていく山野の中で繰り返されるいのちのいとなみ。子どもたちには見えていない昔の暮らしや町の歴史を感じてもらえる絵本だと思います。和の文化の単元前の読み聞かせに。

教育関係者 454232

教育関係者 454232

やとってどこだろう、田舎の方のことかなあと思っていましたが実は東京でびっくりしました。

多摩のあたりですが、あんなに田舎だったんですね。

どんどんと移り変わっていく様子に寂しさを感じながらも、自分たちが現在目にする街に近づいてきて

とても勉強になりました。

図書館関係者 580060

図書館関係者 580060

どこかで見たことがある見慣れた街の風景も、豊かな自然と静かな人の営みとひきかえに生まれている。街の中に佇む趣きのある家や石像を見かけるたびに、昔はどんな風景だったのだろうか・・と楽しい想像が膨らみそうだ。

レビュアー 627766

レビュアー 627766

ある土地の、明治から平成までの約150年間の変遷を定点で追っていくこの絵本は、多くのことを気づかせてくれます。

時代ごとに異なる生活環境や暮らしの工夫を発見するのも楽しいことですが、それだけではありません。

時代や四季の移ろいと共に変化する市井の暮らしぶりから、その時代の人がどのようなことを大切にしてきたのかを読みとることもできます。

また、この本が伝えてくれるのは150年の間に変化した点ばかりではありません。十六羅漢の存在を通して、ずっと変わらなかった大切なことにも気づかされるでしょう。

今から150年後のこの地区は、どんな風に変わっているでしょうか。その行先を決めるオールを握っているのは、今を生きる私たちです。

だからこそ、全ての年代の人にお勧めしたい本だと思いました。

書店関係者 681228

書店関係者 681228

これは手元に欲しい、広げてじっくり眺めたい絵本です。

やと、って何処だろうと思ったのですが東京なのですね。その時点でこの絵本を読む人は大半が驚くのではないでしょうか(私が無知なだけかもしれませんが)。明治元年からの同じ土地での150年の移り変わり、変わっていくものばかりだけど、けれどそれだけじゃない。失われていくものは多いけれど、決してそれだけじゃあない。何とも愛おしくなる絵本です。自分の暮らす土地について、もっと私も知らなきゃいけないなあ。

いま大正時代に興味を持っている子どもたちも多いと思うのですが、こういう本にも手を伸ばして世界を広げてもらえたら最高だなあと思います。