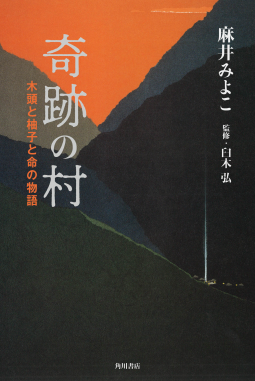

奇跡の村

木頭と柚子と命の物語

著/麻井みよこ 監修/臼木弘

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2020/11/03 | 掲載終了日 2021/12/13

ハッシュタグ:#奇跡の村 #NetGalleyJP

内容紹介

昭和35年。徳島県の山深き寒村・木頭に赴任した一人の青年農業技師が、村人の暮らしを守るために驚愕の挑戦に着手した。植えっぱなしで見捨てられた杉の密植林を開墾し、柚子の栽培を始めたのである。桃栗三年、柿八年、柚子の大馬鹿十八年と言われるほど困難な事業であった。誰もが白眼視するなか、粘り強い説得で少しずつ仲間も増え、一筋の希望はやがて「木頭柚子」というブランドに結実していく。

しかし、明るい未来に手をかけたばかりの村人をダム建設という過酷な現実が襲い、予想もしなかった悲劇が……。

過疎高齢化、産業崩壊、自然破壊。四国の美しい自然を舞台に、地方社会の危機的未来を塗り変える感動の実話が、ついに待望の小説化!

山奥は“過疎”ではなく“適疎”。

時代の評価軸が回るとき、逆転の扉が開く。

藻谷浩介

(地域エコノミスト・株式会社日本総合研究所主席研究員)

販促プラン

◇◆『奇跡の村』祝・重版出来!プレゼントキャンペーン◇◆

『奇跡の村 木頭と柚子と命の物語』著/麻井みよこ・監修/臼木弘 を応援いただき、 誠にありがとうございます。

おかげさまで発売から3週間で重版が決定しました!

重版出来を記念して、プレゼント企画をご用意いたしました!

『奇跡の村』にレビューをご投稿いただきました方の中から、

出版社および著者の選定のもと、5名様に豪華3点をプレゼント!

【プレゼント内容】

●紙版書籍『奇跡の村』

●木頭ゆずを使ったチョコレート菓子「ボンボンショコラ」

アジア大会Top of pâtissier in Asia 2019 味覚最優秀賞受賞作(非売品)

●木頭ゆずを使ったクッキー「YUZUYUKI」(非売品)

■レビュー投稿締切:12月15日(火)

※すでにレビュー投稿済みの方も対象とさせていただきます。

※応募期間終了後、当選者には、NetGally登録メールアドレスへご連絡させていただきます。メールアドレスを出版社に開示設定を行っている方が対象となります。

※国内在住の方が対象となります。

ぜひこの機会に、ふるってご参加くださいませ!

出版情報

| 発行形態 | ハードカバー |

| ISBN | 9784048843768 |

| 本体価格 | ¥1,800 (JPY) |

関連リンク

NetGalley会員レビュー

レビュアー 529296

レビュアー 529296

本書は、昭和編の第一部と平成編の第二部に分かれており、主要人物はそれぞれ、柚子栽培に取り組んだ臼木弘とその妹の夫で、臼木の親友でもある藤田賢太郎である。なお奇跡の村とは舞台となった木頭村のことである。それまで柚子は天然物しか流通していなかった。それは「桃栗3年柿8年、柚子の大馬鹿18年」という言葉があるように、柚子栽培には時間がかかるからだ。また品質の良い柚子を産出するには適地である必要がある。臼木はこれらの栽培技術の開発に取り組んだのだ。その後を継いだのが親友の藤田だ。彼は村の助役として、柚子に加えて、銀杏やヘルシーフードによる村づくりを目指していたが、ダム建設問題で遂には悲劇を迎える。

私は本書を読んで、この問題には人災の要素が大きいと感じた。ダム問題ばかりに目が行く国や県、村長や議員、住民たち。誰も長いスパンで村の将来を考えていなかった。それが板挟みになった藤田の悲劇に繋がる。私ならきっと「勝手にやっていろ」とケツをまくっているだろう。

図書館関係者 716122

図書館関係者 716122

学校図書館では6類の本が少ない傾向にあり、この本は6類に入るのかな?面白かったら購入対象にできるかも・・・と思って読みました。

大変興味深い内容で、中学生でも理解できる内容でした。

林業の衰退、米から柚子への転換・・・請われて村の助役となり、柚子栽培に尽力し、様々な苦労を乗り越えた主人公臼木の、苦難の物語です。

けっして成功の物語ではなく、読んでいて苦しくなることもありした。

コロナ禍で先が見えない時代ですが、そんな時代だからこそ最後が少しホッとしたところもあります。

農業を目指す人は読んだ方がいいのでは、と思いました。

レビュアー 712114

レビュアー 712114

11月3日発売予定のKADOKAWA 麻井みよこ著 臼木弘監修

『奇跡の村 木頭と柚子と命の物語』読み終わりましたので感想をお伝えします。

突然ですが皆さんは柚子好きですか?私は柚子の癒される香りが大好きです。

今回は柚子作りの実話のお話しです。

四国 徳島にあった「木頭村」が舞台となります。国内の柚子農業ブームの火付け役になった村だそうです。

ゼロからのスタートから苦悩 喜び 悲しみ 怒りの連続、、、1つ作りあげるのにどれだけの大変さがあるか身にしみました。

生産者さんの想いがたくさん詰まった一冊、柚子を見る度に感謝してしまうでしょう。

レビュアー 697890

レビュアー 697890

桃栗三年柿八年柚の大馬鹿十八年

すさまじい。

題材そのものがもつ力。物語った筆の力とあいまって、特に後半一気に読ませ涙止まらず。いまこの時代に生きる我々への警鐘になっている構成にも唸らされる。

監修の臼井氏を中心とした柚栽培が昭和編前半、ともに汗を流した藤田堅太郎氏がその後命を賭して自然を守った平成編後半。サブタイトルの意味が明らかになってゆく。寡聞にして知らなかったことを恥じる。実話だ!

四国の小さな、一つの村の話としてのみではなく読むべき書。

馬路村しか知らなかった。この有名な柚子も木頭のこどもだったのだ。

これ以上言葉がみつからない。知らなかった。伝えてくれてありがとう。

#木頭ヘルシック の社長はこの藤田氏の息子さん。

藤田恭嗣さん。メディアドゥホールディングスCEO。貴方の言葉は父上の遺した言葉とともに、深く響きました。

細川内ダム(ほそごうち)ダム建設の中心。30年以上にわたる闘争に一年ほどで決着がつく皮肉のような藤田氏の死。ドミノ倒しのように国内の百ヶ所以上のダム計画の中止。

「柚子は二年に一度しか実をつけないので、裏年と呼ばれる昨年は収穫がふるわなかった」222

繰り返しでてくる「命=薪」のモチーフ。

p180

「わしは薪木になる」

「薪木?」臼木が訊き返すと藤田はうなずいた。

「人間に唯一とりえがあるとすれば、情熱じゃ。心の薪を燃やして生むエネルギー、それだけが他の生きものにはない人間のとりえじゃけん」

「おまえは昔からそないなことを文集にも書いとったな」臼木は言った。

「たしかに、人は燃えて、生きて、消える、それだけの存在かもしれんな。なんば自然を支配した気になったかて、最後は自然の道理に戻される。なんぼ知恵を使うても、自然の後追いをしとるにすきんのじゃけん」

さらさらと雪解け水の流れる川の脇では、数羽の山うさきが駆けおりてきては森に消えてを繰り返している。幼い頃に聴いたそのままに、河鹿難の可憐な鳴き声が、清流の本音と話でもしているかのように足下の河原から流れ上がってくる。

この国から姿を消しつつある自然の均衡を、このままの形で後世に残す責任がある。

わしに燃やせるもんがあるとするなら、そんな想いだけじゃー

胸にこみあげた熱いかたまりをほぐすため、藤田は一度深く息を吸い込み、言った。

「臼木さん。産業課を、柚子をよろしゅう頼みます。わしは、たとえ薪木一本の力じゃろうと自然を守る燃料になる。それがこの人生の使い道じゃ」

四国の徳島県にある奇跡の村に関する内容です。

柚子を中心に町を起こしていく、実話の物語です。

昭和35年からの発展していく様子が描かれています。

藤田堅太郎、臼木弘が立ち上がり、柚子を育て木頭村で奇跡を起こす。森林破壊や地球環境問題を世に問い、木頭村が柚子栽培のパイオニアである歴史もドラマチックに描く。人間だけが奇跡を起こせる真実の物語。

レビュアー 573233

レビュアー 573233

木頭村に赴任した臼木さんの熱意で柚子栽培に邁進した村お話かと思いきや、村の中での苦労やまた村の人間関係が様々絡み合い、読んでいて苦しくなったり、もどかしくなったり。

村に出てくるダム問題も合わさり、村で助役にまでなり、どこまでも村のために動かれた藤田さんの活躍と決意。ご家族のその後もあわせ、この本で知る事実に驚くとともに、読んで良かった、是非たくさんの人に知ってほしいと思いました。

出版事業関係者 421792

出版事業関係者 421792

地方が豊かになるというのは、どういうことなのか? 豊かな自然、素朴な人情を残してほしいというのは、都会人の身勝手なのか?

実話をもとにした小説なので、地方創生という大号令の中、実際には何が起きているのかをまさに疑似体験することができます。世界中の都市と地方の間で、あるいは先進国と発展途上国の間で起きている普遍的な問題が、四国は徳島県の山奥にある木頭という集落に凝縮して現れた感があります。

読み終えても、自らの中に腑に落ちる答えがみつかりません。それでもきっと、こういう書物が社会を変えていくのでしょう。ありとあらゆる立場の方々に読んでいただきたい本です。

レビュアー 547119

レビュアー 547119

柚子による村の復興で灯った希望の光。

しかし、その先に待ち受けていたのはダム建設問題によって引き起こされた悲劇だった…

まるで大河ドラマを見ているかのような、とてつもない熱量を持った作品です。

素敵な自然描写、村に人生を捧げる人々の熱い想いを描く筆力は素晴らしいです。

また、時折登場する写真によって、ノンフィクションである本書のリアリティがさらに増していきます。

そろそろ2020年も終わろうとしますが、読了後の衝撃は今年1番かもしれません。

失礼ながら木頭村のことは存じ上げませんでしたが、非常に心打たれる内容でした。

最後に登場する藤田恭嗣さんは、木頭村に人生を捧げてきた人々の想いを受け継ぐ、新しい希望のように思います。

これからのご活躍を期待しています。

レビュアー 547662

レビュアー 547662

住まいの小さなベランダの小さな鉢植えに小さなレモンの木が育っています。

国産の檸檬から出てきた種があまりにも立派だったので芽が出るかもわからなかったけれど植えてみたものが、今では60cm程にまで成長してくれています。

実家にも毎年沢山の実をつける檸檬の木がありましたが、今はもう切ってしまったので、また再び檸檬の木を近くに置けることを少なからず嬉しく思っています。

まだ花も咲かないし、もちろん実がナるかもわかりません。

そんな私のレモンの木ですが、木頭村の柚子の木と同じような5cm近くあるだろう見るからに刺さったら痛そうな鋭い棘が箇所箇所に見られます。

都市部に暮らす私は、選ばなければ職も有るし、交通機関も手軽に利用できるます。水道を捻れば水もお湯も出て、スイッチひとつで灯がつき、ボタンを押せば火がつく、こんな何不自由のない生活が沢山の方の犠牲のもとに成り立っていることを今までは普段から意識することはありませんでした。

きっとこれからもそうは変わらないかもしれません。

それでも、柚子を手にした時、鋭い棘を見た時、いつになるかはわからないけれどレモンの花が咲いた時、実をつけた時、必ず木頭村のことを臼木さんのことを藤田さんのことを、ご家族の、村の方々のことを思い出すでしょう。

こんなに懸命に生きようとする人達を忘れることはできません。そして何より出会えたことは大きな喜びとなりました。

本当に本当にありがとうございました。

徳島にある過疎化が進む旧木頭村の人々の奮闘と葛藤の物語です。

今では世界中で重宝される柚子を日本で初めて生産し始めたのが木頭村でした。

始めるまでの始めてからのそれからの木頭の物語を沢山の方に是非知ってもらいたいと思いました。

教育関係者 468529

教育関係者 468529

着眼点と行動力。その根底にあるものは何なのか。この本に出てくる臼木氏、藤田氏を突き動かす原動力はなんなのか。

ずっとずっとそのことへの問いを自分で問いながら読み進めた。

柚子栽培を通して、村の人たちとの対立。それらがだんだんと、まさに実を結んでいく様は、柚子の香りにも似て爽やかでもあり、熱意と愛情とが両輪を成し進んでいく爽快さに溢れている。

一転ダム建設をめぐる人々の対立と、それを軸として次々と降りかかる事象は、人々の気持ちの根底を、まさにダムの反対側の水一滴もない場所の砂利が露呈しているかのように、露わにしていく。

そして疲弊し尽くす藤田氏の選択。

こんなことが許されて良いのだろうか。

私たちは何か大きな勘違いをし、大切な魂をどこかに置き忘れたまま走っているのではないか?それもその向かう先さえ見えずに。

木頭村という存在を通して、昭和から現在まで駆け抜けながら、私たちに重い問いを投げかけてくる良書だ。

レビュアー 549873

レビュアー 549873

ページをめくるたびに、柚子の匂いがふわりと漂ってくるような1冊だった。

もっとおいしくなれと工夫して深い愛情を注いで育てたものには命が宿り、受け取った人にもそれが必ず伝わる。

肩寄せ合って素直な気持ちをぶつけ合いながら生きていくことは決して無傷ではいられないけれど、弱さや愛しさひっくるめて人間の基本的な営みなのだと思わせられた。

本当に自然が美しい場所なのだと思う。緑豊かな大自然の気配を感じながら読み入ってしまった。

図書館関係者 602233

図書館関係者 602233

毎年、木頭の山で柚子を作っているおばあちゃんのところに柚子もぎのお手伝いに行っていました。長くて鋭い棘に長靴を貫かれるわ、ずっと上を向いているので首も肩も凝るわでかなりの重労働です。でも、山のひんやりした清々しい空気に強く香る柚子の香りが爽やかで気持ちがよくて。失敗して皮がはがれてしまった柚子をほおばると、きゅっと引き締まる酸味の中にしっかりとした味わいがあって、疲れが吹き飛んだのを覚えています。おばあちゃんのほんわかとした人柄と山の美味しい水で沸かした美味しいお茶に子どもたちも私も自然と笑顔になったのを覚えています。あののどかで美しい木頭の村で、柚子にまつわるこんなにも激しく胸に迫る物語が展開されていたとは思いもよりませんでした。この村の人々が得たものも失ったものも計り知れないほど大きく、笑って話せるようなものではないのだと思います。でも、きっと木頭はこここからだと強く思いました。

最後、涙があふれてきて文字がよく見えませんでした。

中学校の学校図書館に勤務していますが、自分と同じ徳島に住む人々の故郷を愛するが故の戦い、繋がる想いを知ってもらいたい。必ず購入したいと思います。

レビュアー 659304

レビュアー 659304

ノンフィクションはあまり読まないのだが、「3週間で重版が決定」のお知らせに、興味が沸いた。でも、読み切れるかなと不安を抱きながらリクエストした。

しかし、それは全くの杞憂。いざ読み始めたら、ぐいぐいと話に引き込まれ、一気読みだった。

前半、臼木さんの柚子栽培に関する苦労も大変なものだったが、タイトルから明るい結末が想像できたので、読んでいても苦しくはなかった。

ところが、主人公だと思っていた臼木さんは前半までで、後半、スポットライトを浴びたのは途中から登場した藤田さんの方だった。彼の苦労は臼木さんを遥かに上回るものだった。辛い生い立ちをも糧にし、自分よりも周りの人の幸せを願って行動してきた彼がまたあれほどの辛い思いをしなくてはならないとは……。どうして? どうして? やめて! やめてやめて! 心の中で叫びながら、読んでいた。

最後の最後に、思いがけない人物の名前が出てきて、心底驚いた。藤田さんの思いは、この人に受け継がれていたのかと胸が熱くなった。

ここで出会わなければ、読むことはなかった作品。知ることはなかった人々の熱い思い、「木頭柚子」というブランド。出会いに感謝。ありがとうございました!

#奇跡の村 #NetGalleyJP

図書館関係者 601014

図書館関係者 601014

奇跡というのは「起きる」ものではなく、

それを信じて行動した人が「起こす」ものなのだ、

ということが前半の章からは伝わってきたが、

後半で奇跡的な解決が見られず悲劇で閉じられたのは、

奇跡をつぶすのもまた人なのだと思わされた。

とはいえ、未来につながるラストが「できすぎ」とも捉えかねられないが、

それだけの魅力と底力を持つ村であり、柚子なんだろうと、

木頭村に足を運んでみたいという気持ちを強く抱かせてくれる作品でした。

それにしても政治家。

政治によって分断されるのは本意ではない、

と思う政治家はいないのでしょうか。

レビュアー 742607

レビュアー 742607

泣きました。

人間の素晴らしさと愚かさを考えさせられました。

板挟みになって自殺された助役さんのニュースを昔聞いた記憶があります。

背負った物に潰されたのは、もしかしたら男性としての呪いに近いものではなかったのでしょうか?

時代は男は外で働き、女は家を守るのが良しとされた頃。

もしも、木頭の幸せを男女で考え、働く事が出来たら違う世界が見えたのだろうか…。

災害が増加している今、自然災害と言われているものが人災では?と感じさせられる作品でした。

今、私に出来ることを探してみたいです。

レビュアー 762767

レビュアー 762767

約5時間かけて、一気に読み終えました。前半では、涙を流し、中盤では、え?っと驚き、最後は素晴らしいと安心しました。実話だからこその真実味が心に迫ってきました。とにかく、久しぶりに良い作品に会えました。

私は、小説でもなんでも、本は読まされるものでなければならないと考えています。書き出しから、あれよあれよと読まされました。著者の作品は初めてですが、読ませる力量は素晴らしく、他の作品も読んでみたいと思いました。

村の自然が失われていく。残念なことですが、地球規模で見れば、自然破壊の原因は、地球の人口爆発にあると思います。この本でも取り上げられていますが、人口の増え方は2酸化炭素の比ではありません。 地球本来の人を養う能力は20億人と言われていますが、75億人を養えるのは化石燃料のエネルギーがあるからだと言われています。

日本では人口が減少しているので、原因は他にあるはずです。一人当たりのエネルギー消費が大きくなっていると考えざるを得ません。便利で快適な生活を得た後、人が変わってしまったのかもしれません。

この本が、都市の膨張と田舎の過疎化を考える上で、柚子栽培と同様に起点になるかもしれません。

いつになるかわかりませんが、この本の続編が楽しみです。

レビュアー 446821

レビュアー 446821

四国のチベットと呼ばれる旧・木頭村は剣山のふもとの自然豊かなところにある。道路状況が改善されたとはいえ、JR徳島駅から今でも2時間近くかかる。その木頭には二つのDNAが今も生き続けている。柚子を木頭の特産品に育て上げた臼木弘の「夢の思い」と荒れ行く森林を守るためにダム建設問題に奔走した藤田堅太郎の「命」だ。

物語は、臼木が2年間の期限付き農業指導員として木頭に赴任し、「桃栗三年柿八年、柚子の大馬鹿十八年」と言われた柚子を名実ともに日本一の柚子に育て上げる昭和編から、その柚子産業拡大を陰で支えた藤田が「薪一本の力じゃろうと自然を守る燃料になる」と当時の国家プロジェクト「細川内ダム建設計画」反対運動に、助役として命を懸けてかかわった平成編に続く壮大な村づくりの実話である。

いま木頭地区は藤田の息子、恭嗣が「美しい大地と木頭ゆずの香りで、世界中の人々を感動させる奇跡の村を創ります」を理念に、その名も「黄金の村」という会社を立ち上げ、二人の思いと命を引き継いで未来に向かって進んでいる。

全編に散りばめられた若き日の藤田の詩は、その人生が充実したものだということを教えてくれる。

#奇跡の村 #NetGalleyJP

書店関係者 414331

書店関係者 414331

土地への愛、作物や自然への愛、そして人や家族への愛が溢れた物語ですが、悲しみや苦しみも大きく、人間のドラマは人それぞれに山あり谷ありあると思いますが、この「奇跡の村」の物語は、想像以上に壮絶な人生を送った人たちのお話だったように感じました。

今現在、木頭の柚子はどんどん有名になって、東京でも商品に使われているのを見かけますが、その裏や過去には、この本にある壮絶なドラマや歴史があったと思うと、その商品を手に取る時、普段は物を買う時に思わないような感情になると思います。

図書館関係者 625858

図書館関係者 625858

四国の山深い村木頭村が舞台の、村おこしの話だと思っていたが、

それだけではなかった。

山深く、貧しい村の人々が自然と共生しつつ生活できるように。村だけに留まらず、弱い立場の人たちが笑顔で暮らせるように。そんな夢と希望のために生きた人の記録だ。

便利さを求め、知らない間に環境を破壊している私たち。経済を優先した政策や、環境崩壊、産業崩壊、地方の過疎高齢化。次の世代のことを考えたら、知らなかったでは済まされないのではないか。

理想に燃えて生きた人は志を遂げることなく亡くなり、なんとも辛い結末を迎える。だが、時を経て、想いは繋がって行く。

一歩ずつ。ゆっくりだけど確実に。沢山の人の想いを繋いで行く。子どもたちのために。まだ生まれてない命のために。

四国の貧しい小さな村。頼みの綱の林業の衰退で、村の未来を賭けて柚子の栽培に懸命になる人たち。その後もダム建設の賛成派と反対派の長年にわたる戦いと、村のために村人のために奮闘し身を削って命を賭けた村の助役。様々な人々の苦労があって、世界に誇れる柚子の生産地となる。頭の下がる思いでした。素晴らしいノンフィクションです。

レビュアー 892835

レビュアー 892835

日本料理に欠かせない柚子、ゴツゴツした野生的な見た目から、簡単に収穫できるものと思い込んでいたが、実は栽培して大量に収穫するのに大変な苦労があったという。徳島県の木頭柚子ブランド確立に至るまでの村人達の挑戦の歴史。

書店関係者 885264

書店関係者 885264

昭和35年徳島県那賀郡木頭村、村の存続のため柚子栽培に挑戦する臼木氏とその後のダム建設問題に立ち向かった藤田氏。第一部昭和編では柚子栽培にかける臼木氏・柚子栽培農家の方々の熱い思いに感銘を受け、第二部平成編はダム建設をめぐり、国と対立しながらも村を守ろうとする藤田氏に涙した。風景描写も素晴らしく、山奥にある自然の美しい風景を思いながら一気に読み終えてしまいました。

レビュアー 876455

レビュアー 876455

長い長いお話でした。

もちろん本のページ数ではありません。

過疎化した村の復興、産業の発展、自然維持という問題に挑戦した、長く厳しい戦いでした。

たった一人の青年農業技師から始まった木頭柚子への挑戦。誰よりも村を愛し、身を粉にして尽力した藤田さん。

先の見えない不安と戦い、どうにか村を救いたいという思いで踏ん張る二人に胸が熱くなりました。

些細なことが、負の連鎖を招き大自然を破壊していく。私たちの行動一つ一つに未来が大きく左右されるということをもっと自覚しなければならない。

これは遠い小さなどこかの村のお話ではないのです。

愛する村を救うため、決して信念を曲げずに自分の人生のすべてをかけて戦い抜いた末に、手にしたものは一体何だったのか。この本を読んでその目で確かめてほしい。