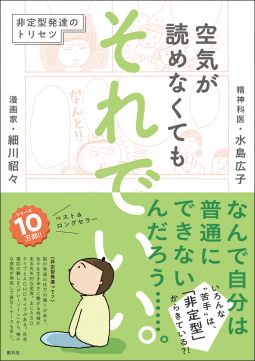

空気が読めなくても それでいい。

非定型発達のトリセツ

細川貂々

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2020/12/08 | 掲載終了日 2021/01/26

ハッシュタグ:#空気が読めなくてもそれでいい #NetGalleyJP

内容紹介

なんで自分は普通にできないんだろう……。

〈シリーズ10万部!!〉

ベスト&ロングセラー「それでいい。シリーズ」続編登場!

いろんな“苦手"は、「非定型」からきている? !

「非定型発達(※)」と診断された漫画家・細川貂々。

それはいわゆる病名のつく「発達障害」ではないが、

日常さまざまな生きづらさを抱える「グレーゾーン」だった。

実は多くの人に関係しながらも気づかれていないその特質を、

「対人関係療法」の第一人者で精神科医の水島広子が、

数多の臨床経験から解説する。

(コミックエッセイ+コラム)

〈 ※非定型発達って? 〉

脳の発達の仕方の偏りがあり、

色々な生き辛さに繫がる特徴がある先天的な変異。

主にASDタイプとADHDタイプがある。

社会適応の難しさ(グレーゾーン)から、

様々な病気が発症して長引くケースも多い。

出版社からの備考・コメント

A5判並製

出版情報

| 発行形態 | ソフトカバー |

| ISBN | 9784422930886 |

| 本体価格 | ¥1,200 (JPY) |

NetGalley会員レビュー

レビュアー 530109

レビュアー 530109

前作「生きづらいでしたか?」で、自己肯定感の低さについて語っていた貂々(てんてん)さんですが、この本は、もしかしてその原因なのかもしれない「非定型発達」についてのお話です。

発達障害まではいかないけれど、色々な場面で生きていくのが難しいと感じることがたくさん生じてしまうのが「非定型発達」なのです。(非定型発達とは、脳の発達の仕方の偏りがあり、色々な生き辛さに繫がる特徴がある先天的な変異のことです。)

世の中の大勢を占めているのは「定型」の人たちです。定型の特徴は「気まぐれ」「ルールが見えない」「ルールを破る」「いい加減」「雰囲気を察する」で、動物でたとえると猫っぽい感じです。

一方「非定型」は「ルールを学ぶ」「ちゃんと守る」「真面目」「空気が読めない」で、動物で例えると犬っぽい感じです。

非定型さんは、とことんルールを守るタイプだし、空気が読めないので、正論を言います。例えば「わたし太ったかしら?」と友達に聞かれたら、「そうね、太ったわね」と答えます。ところが「定型」の友達はそういう回答は期待していません。「そんなことないわよ」とか「気のせいよ」という答えを求めてくるのです。

そういう空気とか気づかいとかが理解できない非定型さんは、「キツイことを言う人」とか「遠慮がない」とか言われてしまうのです。そして、どうしてそんな評価を受けるのかがわからないけど、またそんな風に言われるのは嫌なので、黙ってしまったり、友達と会わなくなってしまったりしてしまうのです。

正直でルールを守る非定型さんのことを分かってくると、定型の人たちって酷いよねぇということも分かってきます。ルールを守ることを「杓子定規」だと非難したり、正直な発言を「口が悪い」と言われるのは、確かに理不尽な話です。そして、非定型さんを矯正しようとする人もいて、無理矢理に「あいまいが良い」とか「本音と建前」とかを押し付けようとしてくるというのは、非定型さんにとっては迷惑な話です。

でも、世間では定型の人たちの方が多いから、その中を上手く生きていくコツみたいなものを水島先生が解説してくれています。程度の差こそあれ、非定型さんは世の中に大勢いて、いろんな悩みを抱えて生きているんですねぇ。

「なんで自分は普通にできないんだろう」「自分はダメな人間だ」と勝手に思い込んでしまっていることが多いというのは残念な事実です。自分は世間の人とはどうも違うみたいだなぁって思うことがあったら、この本を読んでみてください。もし当てはまることが多かったら、あなたは非定型さんかもしれません。それを知ることができたら、それだけでも気持ちが少し軽くなるかもしれませんね。

レビュアー 659304

レビュアー 659304

先日、「もろくて、不確かな、『素の自分』の扱い方」を読んだところだった細川貂々さん。

貂々さんが有名になった「ツレうつ」は、ご主人がうつ病(寛解)で、大変だなあと思っていたが、実は、貂々さんご自身の方が「生きづらさ」を抱えて生きておられたのだった。

今回、精神科医の水島広子先生から、「非定型発達」という「先天的な脳の発達の仕方の偏り」を診断され、担当編集者さんとともに、先生からレクチャーを受けた様子を本にまとめられた。

聞きなれない病名。でも、実はこの状態である人は結構いるようだ。もちろん、自分や周りが気づいていない場合も多く、生きづらい日々を送っている。そういう人にとって、この本はとてもありがたいものになるだろう。

水島先生の問いかけに応じて、貂々さんが過去の自分を振り返りながら、あれやこれやが病気が原因だったことがわかってくる。

「定型」である担当さんが同席することで、貂々さんの言動に対する「定型」の人の反応も見られて、理解しやすくなっている。

「非定型」の人自身が、また「非定型」の人に対して、どう対応すればいいのかがわかりやすく説明されていた。

文字だけの医学書だと敬遠したくなるが、貂々さんのゆるい漫画が大半なので、とっつきやすい。そして、合間に水島先生の解説がピリッと〆ているのがいいと思う。

最後のおふたりのあとがきが、とても良かった。貂々さんのアドバイスがとても優しく、水島先生の言葉が温かい。

空気が読める人も、読めない人も、読んでみてください。

#空気が読めなくてもそれでいい #NetGalleyJP

図書館関係者 545335

図書館関係者 545335

タイトルに惹かれて、読みました。シリーズ化してるんですね。

私も子供の頃から生きづらさを感じていて、どうしてまわりと同じようにできないのだろう、といつも悩んでいました。ですが本書を読んで、自分は非定型発達障害の疑いがあることが分かりました。

細川てんてんさんのように、当事者の方がこうして発信してくれてありがたいです。読みやすいし、感情移入しやすいですし。

自分は非定型だから、生きづらさを感じていたことに気づき、少しラクになりました。ありがとうございました。

レビュアー 697890

レビュアー 697890

語弊を恐れずに言う。とてもよかった!悩んでいるひとは星の数ほどいるだろうし、その状態も千差万別。そして本人や周囲がどう対応するか、そもそも、その人その人の在り方、てなんなのか。先天的後天的?専門家に見せるべきもの?肉体的ななにか?それともよく言われるように、個性?

時代や場所や様々な要因により異なる判断や診断、差別苦しみがあることだけはたしか、そのための本も星の数ほどある。どうすべき、指南もありすぎて、正直読む気がしない。ノウハウやハウツー本が何故かあまり好きじゃないので(あくまで好み)。

よってこの方のいろいろな本もあまり読んだことがない。でもよかった。このひとがこの専門家と出会い、いきづらかったのか、がわかったこと、それがドン、と伝わった。

「わたしこのままでいいんだ!」ていうことが。

これは生易しいことでは決してない。これは簡単にみんながはいていいセリフでは決してない、てことを強調しつつ。

図書館関係者 469052

図書館関係者 469052

発達症のように社会生活に著しい支障はないけれども、生きづらさを抱えている人達の原因を「非定型発達」として、定型の人達との違い、非定型の人の特徴が、細川貂々さんの漫画と水島広子さんの解説で説明されています。

定型と非定型の人を動物に例えると、定型→猫、非定型→犬なのが、とても分かりやすくて興味深かったです。真面目でルールを守る犬の方がちゃんとしていて、ルールを守らない気まぐれな猫がいい加減なイメージだったので、反対かと思いました。でも、ひとつひとつの解説を読んでいると、そのいい加減さが定型の特徴だと理解できました。

私個人は、誰もがみなどこか凸凹で非定型ではないかなと思っていました。この本で、グレーな部分や定型っぽいところなど、自分について知ることができると思いました。

レビュアー 466417

レビュアー 466417

●「いつものコンビニ 心が救われます」

このシリーズ大好きです

いつものシリーズ。私は両方持っているパターンでしょうか

ただやっぱり生きにくい、伝わりにくい

空気を読んでいるつもりなのにっていうのに

いつも苦しめられています

なのでいつもこのシリーズが出ると手にとり

勿論紙でも購入させていただきます

私のように感じている人多いはず

救われますよ!

ひとつ ネットギャリーで読んていると

ページ一枚めくるのに時間がかかるのがむーでした(笑)

作品は最高!

レビュアー 531540

レビュアー 531540

日本は「定型発達」の人の割合がすごく多く、先天的な脳の発達傾向により、言外のニュアンスを読み取るのが苦手で、思ったままを言って顰蹙をかったり、感覚が過敏だったり、予想外の出来事に対処するのが苦手な「非定型発達」の人には生きづらい社会。情報を処理する箱に一つしか入れられないため(この説明、すごくわかりやすい)、怒られると、衝撃でいっぱいになってしまい、冷静な判断ができず、トラウマになって後を引く。他人にあまり興味がなく、好きなモノ、コトを熱心に追求する。裏表はなく、悪気もないので、自分の特徴を説明して、理解してもらうことで誤解を減らし、お互いのストレスを軽減する。部分的に当てはまる人は周りに結構いる。多様性を目指す潮流に合ってると思う。

レビュアー 544916

レビュアー 544916

障害と言ってもたくさんあるのだな。

非定型発達いわゆるグレーゾーンの方になる。

と言われても、ストレスで心意的に心の弱い方なのか

障害の方なのかを見抜くのはそれは相当むずかしい。

ましてやその本人にとってはこの世の中は生きにくいのですね。

#空気が読めなくても それでいい。

図書館関係者 601014

図書館関係者 601014

ラベル付けすることには功罪あるので、

診断名がつくことを一概によいとは言えないけれど、

「わかる」ことの力の大きさが強く伝わる。

同時期に読んだ「場面緘黙」についてもそうだが、

「定型発達」から外れると「集団」の中では生きにくくなる。

でも、どうして「そう]なのかわかっていると、

どうしたら「お互いに」無理をなくせるかの道が見えてくる。

HSPなども話題に上ることが増えてきたが、

グレーな困りごとを抱えている人は実はたくさんいて、

そのことがもっとお互いに認知しあえたら、

空気に踊らされる人が減ってみんな息がしやすくなると思う。

自分もそうかも?な人にも、あの人そうかも?な人がいる人にも、

理解の入り口としてとっつきやすい1冊だと思います。