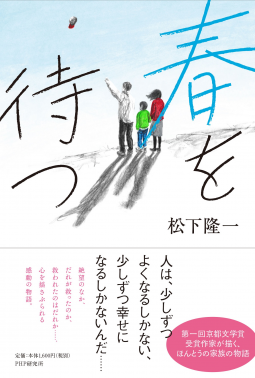

春を待つ

松下隆一

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2021/03/18 | 掲載終了日 2021/03/31

ハッシュタグ:#春を待つ #NetGalleyJP

内容紹介

愛する家族を喪った者たちの絶望が希望に変わる日

愛する息子を喪い、未来をなくした夫婦は悲しみの果てに離別。

平和だった家族は崩壊した。

それから数年を経た命日の前日、夫は過去を忘れるために、息子の骨壺を抱え、心が凍てつき暗い家に引き籠る妻を訪ねる。

だがその途上、夫は実の両親を亡くした少年と出会い、妻の家に一緒に泊まることに。

その日から心に仄かな灯が生まれた。

3人の孤独な魂が寄り添う時間のなかで、それぞれの絶望が希望に変わり、夫婦は再生の路に立ち、少年は未来に向かって歩みはじめる。

「人は少しずつよくなるしかない、少しずつ幸せになるしかないんだ……」

第1回京都文学賞受賞作家であり、NHK『雲霧仁左衛門』など、映画やドラマで絶大な影響力を誇るベテラン脚本家が、人間の業、そしてどん底から這い上がる人の強さと家族の絆を感動的に描く。

おすすめコメント

文字を見ただけで情景が目に浮かぶ、少し読み進めるだけで文字だけの世界にいる人間がいきいきと走り回り、目の前にいるかのように 話りかけてくる……。そんな文章を書けるける書き手がごく稀にいる。この場合、作家、ライター、編集者といった肩書は関係ない。そんな書き手はプロでも多くはないからだ。

『春を待つ』を書いた松下隆一さんは間違いなくそんな稀な書き手の一人だ。松下さんの紡いだ文章は、読む人の頭の中で確実に鮮明な映像になる。

それは松下さんの本業が脚本家だからだと私は思っている。世界的名作映画『羅生門』や『雨月物語』に携わった元大映京都撮影所の出身のスタッフたちから、カツドウヤ魂を叩き込まれた経歴は伊逹ではない。松下さんの書いた文章は、読むそばから映像化されるので、読む方からすればページをめくる手が止まらなくなる。たとえそれが人間の負の部分を描いた作品でもだ。

じつは松下さんとは、ビジネス誌の取材や経営者の自伝などの仕事を一緒にすることもたびたびあった。そのときに思うのは、松下さんがその人のことを書くときに最も知りたがるのは、その人の内面にあるもの、表面的な取材ではなかなか見えてこないものにあるということだ。あえてその人が語りたがらない部分を聞き出して書き、あるいは推察して行間にさりげなく挟みこむ。人間観察があまりに鋭くて怖くなるほどだ。

考えてみれば年月を超えて残っている文学も映画もみな人間の内側をえぐり出している。中にはあえて目を向けることにためらいがちなものもある。しかしそれをいかに説ませるかが書き手の腕というものだろう。

『春を待つ』という作品は燦燦とした明るい物話ではない。むしろ崩壊した家族、絶望の中で必死に生きている人の物語だ。しかし決して暗くはない。春のやわらかな光がひと筋さしているような物話だ。私は本当の意味で明るいというのはこのような物話だと思う。

絶望から人はどう希望を見出すのか、どう一歩を踏み出すのか、救われるというのはどういうことなのか…。さまざまなことをこの物詔は教えてくれる。

私は、『春を待つ』は令和を代表する文学作品だと自信をもっていえる。

まずは1ページだけ読んでいただきたい。その労力だけで最後まで目が離せなくなるだろうから。

編集担当 佐藤義行

販促プラン

★『春を待つ』レビュー投稿者全員プレゼント★

本作品にレビューをご投稿いただいた方に紙版書籍『春を待つ』プレゼント!

レビュー投稿締切:2021年3月20日まで

締切後、NetGalley登録メールアドレスへプレゼントの送付先等の確認メールをお送りいたします。

※数に限りがございます。受付終了となった場合は、こちらで、改めて記載いたします。

※発送の都合上、国内在住の方が対象となります。

※NetGalley登録メールアドレスを出版社に開示設定されている方が対象となります。

出版情報

| 発行形態 | ソフトカバー |

| ISBN | 9784569848112 |

| 本体価格 | ¥1,600 (JPY) |

関連リンク

NetGalley会員レビュー

教育関係者 540714

教育関係者 540714

一気に読みました。水俣病については教科書的な知識しかなく、原発については、つい先日、生まれ故郷に住めずに異郷の地で生活している人たちもこのコロナ禍で二重に辛い思いをしているのだなと思いを馳せていたところでした。この話の中ではパンデミックと表現されていました。時が経てばそういった括りで語られることになるのかもしれません。当事者の辛さ、企業や政治家の欺瞞など社会的な要素もありながら、中心はなんといっても子どもを事故で亡くした元夫婦であり、義父の虐待から逃れてきた子どもとの不思議な出会いです。辛い時は声をあげよう。誰かを救うことで救われることだってあるんだから、ちゃんと人を頼っていいんだ。いろんな想いが押し寄せてきて泣けました。

レビュアー 548440

レビュアー 548440

ページ数が少ないのであっという間に読み終えられる本ですが、内容は深く考えさせられました。

自分自身は独身で子供もいませんが、大切な子供を失って苦しんでいる人がいる一方で、何の罪もない子供が虐待に遭っている理不尽さ。この物語ではそういう人達が出会って、お互い支え合って自分自身の人生を立て直していき、私も頑張って生きていこうと思わされました。

レビュアー 450017

レビュアー 450017

人の心の再生は時に常識とはかけ離れたきっかけから始まるのかもしれない。

大人が踏み出せない一歩を、小さな子供がきっかけを作りスモールステップながらも、同じ階段を上がり出していく。

この家族が幸せになることを祈らずにはいられない読了感に満ちています。

図書館関係者 603863

図書館関係者 603863

映画「万引き家族」を思い出しました。

水俣病、一人息子の事故死、東日本大震災、児童虐待、と暗い要素が多い作品ですが、最後は明るく終わるところに救いがあります。「万引き家族」のような濃密なリアルはなく、終わり方も非現実的だと思いますが、これはこれでよいのかもしれません。

著者はいかにも脚本家らしく、せりふのみのページもありました。ちょっと重松清のような雰囲気もあり、今後も注目していきたい作家さんです。

レビュアー 530109

レビュアー 530109

水俣病の両親を介護しているのに、その病気のために周りから差別された子供時代を過ごしてきた光永。幼い子どもを亡くして、その責任に押しつぶされ続けている佳苗。震災で父親を亡くし、母と再婚した父と3人暮らしだったのだけど、母もなくなって継父に虐待されていた健介。それぞれが苦しさを抱えて生きてきました。

そんな3人が一緒に食事し、生活を共にするうちに、不思議な情が生まれてきたのです。バラバラな3人だったはずなのに、家族としてのぬくもりを感じるようになり、この生活がずっとは続けられないのはわかっているけれど、このままでいたいという気持ちが湧いてきたのです。

偽りの家族なのに、お互いを必要としているのがわかるから、このままウソをつき続けられないかと悩むのは切ないですね。このままでは誘拐になってしまうかもしれないし、かといって健介を家に帰したらどんな目に遭うかわからないって、八方ふさがりじゃないですか。こんな時、誰に助けを求めればいいのでしょうか。

どうしていいのか分からない3人のことを思うと、切なくて仕方ないのです。

出版事業関係者 679302

出版事業関係者 679302

最愛の息子を亡くし光を見失ってしまった元夫婦の前に現れた健介という少年

彼もまた毎日を必死に耐えて生きていた

この3人が過ごした数日で厚かった雲が少しずつ溶かされて暖かな光を感じるまでのストーリー

水俣病という公害病により様々な苦労を強いられ傷ついたまま社会から置き去りにされてきた光永

置き去りに…という言葉は本当にその通りだと思う

病気、事故、災害、一時は心を寄せてくれる世間も数日の間に当事者たちを置き去りにしてしまう

置き去りにされたこの人たちが起き上がり暖かい春を迎えようとする場面にとても安堵した

新型肺炎感染で世界中が困難な今、誰もが「春を待つ」気持ちでいると思う

また置き去りにされる人々がいるかもしれないが、どうか暖かい場所に行けるような巡り合わせがある事を祈りたいと思う

レビュアー 554976

レビュアー 554976

震災、人災による生と死、親と子、夫婦の埋まることのない心の傷。読めば読むほど胸がしめつけられていく。そんな中で偶然めぐりあった1人の少年。その境遇にも辛く悲しい気持ちになるが、少年の強さと優しさに何度も目頭が熱くなった。生きる気力を失いかけた2人の大人。救世主となった少年。一度壊れてしまった心の繋がりと新たな繋がりに、それぞれの未来が明るいものになることを願わずにはいられない。しばらくは、切なさとあたたかさの余韻が心の中に残り続けそうです。

レビュアー 576566

レビュアー 576566

「普通の家族」と言われれば、

誰もがみんな、どこにでもいるような

父、母、子どもたちのあたたかい

家族を思い浮かべると思う。

でも、普通の家族に見えていても

実はその当人たちにしかわからない

たくさんの問題がある。

"試練とは我が身に降りかからなければ対岸の火事であり、忘れ去られるものだとあらためて実感した。"

他人事なら、放っておいてほしい。

あなたの一時の感情でしたことで

「普通の家族」として生きていた家族が

壊れてしまうこともあるんです。

そんなことを考えさせられた。

図書館関係者 544714

図書館関係者 544714

『春を待つ』著者の松下さんは作家で脚本家らしい。8歳の息子を亡くした夫婦は離婚はしたが、息子の納骨を終えられずにいた。2、3日一緒に旅?をするつもりだった、虐待を受けている11歳の健介と過ごすうちに、夫婦はお互いを知ることができ、健介もこれからの道を歩む事になる。夫の光永は新潟水俣病の父と母を亡くしていた。夫婦が健介を通して見た過去と未来は、それぞれの「春」であったに違いない。重松清さんのような作風。人によっては泣ける、そんな一冊。良かった。

レビュアー 547662

レビュアー 547662

幼い息子が予期せぬ死を遂げてからわたしの全ては終わった。息子の命日を前に別れた妻のところへ未だ納められなかった骨箱を持っていく途中、その少年に出会った。

私たち元夫婦の生きる力となった少年の今度は生きる力に私たちはなりたいと思った。

公害を避けられなかった夫婦の元に生まれた主人公の生まれてからとこれまが苦難の連続でそれでも負けずに生き抜く姿に自身のちっぽけな不運は霞む。

現実にも沢山の困難を乗り越えそこにいる人たちのことを思いやる。

こんなになにもかもが豊かになっても、みんなに与えられてはいない、負の渦から抜け出せない人がいることの矛盾が辛い。

虐げられた中でも人への優しさを忘れない少年にグッときてしまった。

レビュアー 529296

レビュアー 529296

これは、心に欠落を抱えた3人の物語だ。新潟市に住む光永は、両親を新潟水俣病で亡くし、8歳の息子を交通事故で無くしている。それが原因で妻・佳苗とも離婚し、彼女は会津にある実家に住んでいた。亡くなった息子の啓太の納骨をするために会津にやってくる。その途中、飯盛山で菅原健介という少年と出会った。彼は実の母親が死に、義父からはネグレクトと虐待を受けていた。最初は成り行きで、佳苗・健介と暮らし始めた光永だったが、だんだん彼の心の中で健介の比重が大きくなっていく。それは佳苗も同様だった。

佳苗といっしょ暮らすと言う光永。そして健介は施設に入ることになったという。ここから三人の再生の物語が始まる。そんな余韻を残したラストに、読者は思わず涙するだろう。

図書館関係者 724051

図書館関係者 724051

「人は少しずつよくなるいかない、少しずつ幸せになるしかないんだ……」

幸せとはなんだろう? それを考えました。

一気に読んでしまい、少しもったいないことをしてしまったと思いました。

もう一度、今度はゆっくり読みたいです。

「幸せ」についていろいろ考えましたが、『春を待つ』のような現実もあるかもしれないと思い、

そして、それとは逆に裏技でも使ったかのように、お金を稼ぎ裕福な生活をおくり、それが「幸せ」だと言う。

そんな現実もあると思いました。

不公平ですが、そういうもんだ! と言えます。

ただ、私たちには、世の中で知っておくべきことが多くあるのだと感じました。

『春を待つ』を読み、悲しい、切ないと感情的になることもいいですし、自分の生活に重ねて考えるのもいいでしょう。

読むタイミングによって違った読み方ができると思いました。

繰り返し読みたいですね。

レビュアー 545125

レビュアー 545125

実の両親を亡くした少年。息子を亡くした元夫婦。その3人が、寄り添う事に寄って生まれた仄かな幸せ。単に、そのまま仄かであっでも幸せが続けばいい‥と思うのだか、現実は簡単にはいかない。やりきれなさ、切なさ、もどかしさを感じながら読み進めたが、最後に今後の希望が見えて安堵した。

教育関係者 607160

教育関係者 607160

息子を亡くして離別した夫婦と、両親を亡くした子どもが不思議な縁で繋がり関係を築いていきます。

序盤は光永の諦観した生き方と、佳苗の狂気じみた態度にあまり共感できず、物語に入り込めずにいましたが、

新潟水俣病の被害者となった父母のことや、在りし日の息子との記憶が作中で語られるうちに、どんどん引き込まれていきました。

民生委員が訪ねてくる場面では、どうかこの3人の生活を壊さないで、と願うほど感情移入し、

健介からの電話での「お父さん、お母さんって、呼んでいい?」というセリフでは、安堵と感動で泣けました。

光永の叔父さんが甥の幸せを願う気持ちにも胸がいっぱいになりました。

新潟の雪景色の描写が見事で臨場感があり、脚本家という解説を見て納得しました。

レビュアー 513020

レビュアー 513020

冬の次には必ず訪れる・・。

幼き頃に第二水俣病で家族を喪った光永は、さらに交通事故で幼子を失い自身の家族は崩壊する。失意の中、自身ののケリを着けるために向かった先で陰のある少年と出会う・・

家族を喪った哀しみや苦しみは人それぞれでさらに期間も受け取り方も違うという事実をこんこんと突き付けられているようだ。そして護るべき者から護られていたことに気づく瞬間は、残酷といえるようだが希望にも置き換えられるものだと思う。長く暗い冬の次には必ず春が訪れるように絶望の淵に立っていても必ず再生できると後押ししてくれる作品。

発刊前に先読みさせていただいたが、読了したのが震災10年後の3月11日ということにも後押しされ、印象深い。

レビュアー 548643

レビュアー 548643

震災、公害病、児童虐待、子供の死。テーマはどれも重いが、主人公はただ運命を受け入れるだけといった感じのせいか、せっかくのテーマがどれも陳腐になり下がり、感情移入すらできない。面白いか面白くないかで言うと全く面白くないし、教訓として読もうとしても、読後に何も残らない。そのくせ、どこか社会派にありがちな安っぽい正義感が漂うし、全てにおいて中途半端。200ページ足らずと本文が短いと思ったが、もっと短く書ける内容だと思った。

書店関係者 592266

書店関係者 592266

虐待されているであろう子どもに出会って、交通事故で亡くした自分の子どもと重ね合わせる。

別れた奥さんも酒におぼれ、生活は荒んでいて、なんと暗く悲しい話だろうと思った。

読んでいくうちに、「光」とか「希望」という言葉が浮かんで、どう展開するのか気になって仕方なくなった。

最後の3人の生活まで本当は見届けたかったが、もしかしたら続編も・・・?

教育関係者 528943

教育関係者 528943

抗えない禍は突如として降り掛かる。息子を失い別れた夫婦、両親を亡くし惑う少年、孤独に沈んだ三人が身を寄せ合い繕った偽りの明るい日々に却って恐怖すら感じた。コロナ、水俣病、天災、虐待…何処まで戻ってもやり直せない致し方ない事にどう折り合いをつけるか、不透明な未来を小さな手で切り開くしかない少年を思い、やるせなさで一杯になった。三人それぞれの些細なズルさにも強く人間味が出ていて、そこも少し狂気的で読みどころ。バイタリティの高い子供達が「春」へ手を牽いてくれる小さな再生のお話

図書館関係者 699302

図書館関係者 699302

「しきりに鴉が鳴いている。まだ夜は明けていなかった。」の始まりに、物語の世界に引き込まれる感覚があった。

水俣病、震災、事故、虐待、パンデミックいろいろなものが絡み合っている物語だ。

家庭の事情により、自分の状況を見つめ受け入れるしかない子ども。

子どもを亡くした光永もそんな子ども時代を過ごし、どこか諦めている感じがする。

自分ではどうしようもないものたちに押しつぶされそうになりながら、

前を向いていこう、向いていかなくてはと、もがいている人たち。

その先に、明るい春が来てほしい。

幼い息子を失った元夫婦と、虐待から逃げ出した少年、それぞれのピースが、ジグソーパズルのようにカチッと綺麗に合いそうでなかなか合わない。その絶妙なバランスが良かったです。

「人は少しずつよくなるしかない、少しずつ幸せになるしかないんだ……」

このセリフが示すように、物語は少しづつしか進みません。ハッピーエンドとは言えませんが、微かな希望が見えるラストだと感じました。

レビュアー 483494

レビュアー 483494

仕事の日は職場に着いたから読書し、昼休憩に読書するのが日課であり、同僚も上司も周知のこと。朝、職場で読み始めた本作。50分程読んだ私は泣き顔で仕事。昼休憩も号泣。やっとの思いで帰宅し夕飯を作りながら続きを読む。泣いて泣いて泣きまくりながら夕飯作り終了。本作も読了。幼い息子を亡くした父親の想い、母親の想い、2人が出逢った少年の想い。感想を書いているだけでまた泣けてくる。

レビュアー 707269

レビュアー 707269

光永、佳苗、健介に春が来るのか?

静かに物語は進むが

春に向かう三人が読み取れました。

背負うものは違えど寄り添う者たちの物語に入り込めました。

三人以外の登場人物の関わり方にも、華やかなものではないが、時に見守る側となり、時に見守られる側となり、関係性も良かったです。

人は辛くても生きていかなくてはいけない。子供を事故で亡くした夫婦と義父からの虐待を受けている少年が出会い、疑似家族としてひと時を共に過ごすうちに、それぞれが自分と向き合い再び前を向いて歩いていく。自分を大切に想ってくれる誰かがいる事が生きていく力になるのだと思った。

書店関係者 800196

書店関係者 800196

まず、子供って凄いと思いました。

小さな身体で生きる力がある、短い人生でも人を思いやる気持ちがある、そして何より大人の生き甲斐である。

もう1つ、家族の在り方は1つではないと思いました。

血の繋がりが全てではない。養子縁組、同性婚など色々な家族の形が普通にある世の中になる日が来ますように。

レビュアー 697890

レビュアー 697890

コロナ禍の今、ひとはそれぞれみなそれぞれ苦しい。苦しみや悲しみはほかの人と比べられるものじゃない。

テーマとしてはいろいろあるだろう。コロナ、311、そして水俣病。文学においてもたくさんのやり方で、表現されてきた。

この作品にはすなおなまっすぐにひびくなにかを持ってる気がした。過去作も読みたくなったし、これからにも期待したい。

レビュアー 762709

レビュアー 762709

人の生き死には本当に奇跡的なことだ、と再確認させられた。

人間は何て弱いのだろう。人との繋がりは一瞬で壊れることがある。しかし、どんな人のところにも、どんな場所にも、寒い冬の後にはきっと春が来るのだ。

松下隆一著『春を待つ』#春を待つ #NetGalleyJP

レビュアー 540565

レビュアー 540565

「骨が骨を抱き締めている」(p,42)

なんて悲しい文章だろう…というのが本書の第一印象だ。

どこかに行きたい健介と死にたい佳苗。

パンデミック奇病の親に生まれ,震災や不運な事故で失った生命。

虐待による火傷痕。

「希望はないに等しい」と思いながら,何かを待つ自分を感じながら読み進めた。

雪融けを待つように。

春を待つこと,それは物語の人物各々の雪融けを待つこと。

悲しみや苦しみがあることは,生きることなんだと思わせてくれた。

レビュアー 446821

レビュアー 446821

人の死はいつも悲しい。それが最愛の子供や敬愛する両親なら尚更だろう。

物語は、突然息子を失い離別した夫婦と父そして母を亡くし、義父から虐待を受ける少年が偶然知り合うところから始まる。

バックに流れる水俣病や震災、まさに渦中のコロナ。人は予期しない災いにあってしまうことがある。その災いに打ちのめされ前に未来に進めないこともある。だが3人は違った。同じ屋根の下で、まるで親子のように日常を送る中で、それぞれに刺激し合いながら、徐々に心の中の葛藤を吐露し始める。それはお互いが過去を清算し、未来へ進んでいく足場を築こうとの思いからだ。

春は雪解けから始まる。『春を待つ』は人生のそんな最初の一歩の大切さを教えてくれる。

#松下隆一著『春を待つ』#春を待つ #NetGalleyJP

レビュアー 772226

レビュアー 772226

新潟水俣病の存在をこの本を読んで初めて知りました。タイトルから未来への希望みたいなものを感じ取れたので、水俣病に対する差別や偏見、3.11の震災、愛するわが子の死、そしてコロナ、様々な試練に打ちのめされて生きる意味をなくした主人公がどうなっていくのかと興味を持って読みました。光永目線でいると、佳苗の態度にすごく憤りを覚えた。でも、後半のなくした子への思いを語るシーンで一気に共感。私自身死産の経験があるので、気持ちが痛いほど分かりました。いろんな事を考えさせられる作品で読んでよかったと思いました。出会うべくして出会ったであろう3人に、幸せな未来が待っていますように。

教育関係者 454232

教育関係者 454232

子どもを失くし、離婚した夫婦。そこに放置子が加わってつかの間の幸せな「家族」を見る。

いつかこの幸せが終わってしまうのかと思いながら読み進めていくのはなかなか辛かったです。できればこの幸せが続いてほしい、この3人で家族になれることはないのだろうかと願いながら読みました。

震災、水俣病なども出てきて、そういえば友人の夫は長崎の被爆二世だったなあと思いだしました。私より少し年下ですが、30代でも被爆二世がいるということに聞いたときは少なからずショックを受けました。みんな被害者で何も悪くないけれど、差別されたりしてしまうのは本当に辛いことです。

レビュアー 448848

レビュアー 448848

新潟水俣病で親を亡くした主人公の光永。

結婚し息子を設けるが、今度は息子を交通事故で亡くす。

息子を亡くした事実を受け入れられない妻とは離れて暮らすようになる。

息子を納骨するという事をきっかけに妻の元へ向かうが、そこで起こる事が自分自身を見つめ直すきっかけとなる。

この世に生まれてきた理由、親としての想い、人を思いやる気持ちの大切さなど、日本人ならではのハイコンテクストなやり取りではなかなか伝わらない本音が、様々な事象を通じて理解を深めていく。

春を待つというタイトルの意味もすーっと腹落ちする。そんな素敵な作品。