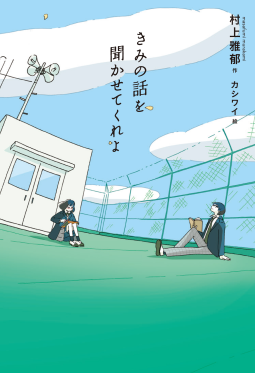

きみの話を聞かせてくれよ

村上雅郁

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2023/04/07 | 掲載終了日 2023/04/21

ハッシュタグ:#きみの話を聞かせてくれよ #NetGalleyJP

内容紹介

7つの短編が連作に。

軽やかに、でもたしかに、

心に響く『ぼくら』の話。

もやもやした気持ちや、ずっと抱えてきた秘密。

ぼくらの心によりそって、

きみは「聞かせてくれよ」と言った。

親友とけんかしてひとりぼっちの六花、お菓子作りが趣味の虎之助、元気のない後輩を気にかける夏帆、悪友ふたりといたずらの計画を立てる葵生、不登校気味の妹を心配する正樹、悩める新船中(あらふねちゅう)のカリスマ・羽紗、養護教諭の三澄先生に心のうちを語る良輔……7つのエピソードがきみの心に届く

出版社からの備考・コメント

*4/11〜4/21は、校了データにて再掲載中

校了前のデータを元に作成しております。刊行時には内容が異なる場合がございますので、ご了承ください(〜2023/4/4まで)。

*4/11〜4/21は、校了データにて再掲載中

おすすめコメント

『あの子の秘密』、『キャンドル』、『りぼんちゃん』と、新人ながらに傑作を出し続けてきた村上雅郁の新作が、ついに4月7日に発売! なんと『りぼんちゃん』刊行から20か月ぶりですよ。

そして、絵を担当するのはカシワイさん! 人気作品『あの子の秘密』のタッグふたたび、です。

ここで公開しますプルーフでは未公開イラストがありますので、発売後のお楽しみ。

●●●作者・村上雅郁からのメッセージ●●●

ごぶさたしております。

4作目は、中学校を舞台にした短編連作です。主要キャラクター総勢15名全員が、いままでの村上作品の登場人物に匹敵する程、魅力的で、たしかな質量を持った子たちになっております(自分で言うスタイル)。短編連作ならではの、軽やかで奥行きのある物語を、どうか楽しんでいただけると幸いです。

販促プラン

2023/4/7発売後、読書好きの間で、たちまち話題!

4月11日放送のBFM791「ネットギャリーで本を読む」のラジオ番組にて、著者の村上雅郁さんが音声出演しています。

これを記念して、校了データ(発売中の紙版・電子書籍版と同じテクスト)を4/21まで期間限定にて、再掲載いたします!

*イラストは粗い画像となっております。ご了承ください。

ラジオ番組の放送音源はNetGalley Japan noteにて、

お聴きできますよ。ぜひ。

↓たくさんのレビューをありがとうございました。

終了いたしました。

★きみの話応援団キャンペーン★

『きみの話を聞かせてくれよ』のプルーフを読んで、レビュー投稿しよう!

3/17(金)までのレビュー投稿限定企画

①Wサイン本を5名の方へ

村上雅郁さん(作)、カシワイさん(絵)、おふたりのサインが入った紙版書籍『きみの話を聞かせてくれよ』をプレゼント *②に参加される方から抽選

②『きみの話を聞かせてくれよ』応援団として、お名前掲載

書店陳列パネル、チラシなどに応援してくださるみなさまのお名前を掲載します。

ご希望の方は「出 版社へメッセージを届けたい方はこちら(非公開)の欄に【きみの話応援団】と掲載希望のお 名前を書き添えてください。会員タイプと合わせて、使わせていただきます。

③書店陳列パネルにレビュー掲載

投稿いただいたレビューは書店に陳列するパネルやPOPなどに利用させていただきます。利用前にはご確認の連絡を入れさせていただきます。

*①~③は、NetGalley登録メールアドレスを出版社に開示設定されている方が対象となります。

*国内在住の方が対象となります。

出版情報

| 発行形態 | ハードカバー |

| ISBN | 9784577051863 |

| 本体価格 | ¥1,540 (JPY) |

| ページ数 | 336 |

関連リンク

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

教育関係者 645139

教育関係者 645139

中学生達の7つの短編

1番センシティブな時期。自分の気持ちに振り回され、相手の気持ちを推し量れず、空回りしてしまう時期。その真っ只中での彼/彼女達は、あまりにも鋭くうがち、薄氷みたいに脆く、そしてなんて言葉を並べるのだろう。「シロクマ効果」「ゾウたちのコーラス」「ウサギ王子」「ポペロゴドロン」

そして繋がり、収束していく関係。それは自分を変えていく。そう、自分を変えるには人との関わりが必要。自分の気持ちに負けず、相手の顔を見て話を聞くことが。

それは、感性を鈍くする事で大人になった私達も同じ。かつて感じていたものを一時でも取り戻せた気がした。

レビュアー 1076721

レビュアー 1076721

今を懸命に生きる子どもたちと、走り続けて心が疲弊してしまったおとなたちにも響く物語だった。

すべての話に登場する黒野良輔の言動が、ほかのキャラクターに変化と成長と解放を促していくが、それを本人が「好きに、自由に」やっているのがとてもいい。

また、ひとりの人間のわかりやすい部分だけを見て、知った気になってはいけない。360度の感覚が必要であり、分類ではなく「その人」という個性を理解しようとすることが大切だと気づく。時には、なにもせずそっとしておくのもしかり。

悩んだり、苦しんだり、どうすればいいかわからなくなったとき、読者に寄り添って、きっかけを与えてくれる一冊だ。

おとなになったわたしは、だれかにとっての黒野良輔やくろノラのような存在になりたいと思った。心を自由に、好きなように生きていこう。

レビュアー 781279

レビュアー 781279

中学校を舞台とした連作短編。

学校の人間関係が社会の全てに思えた中学生の頃を思い出しました。あの頃だから思いつくニックネームの付け方、ちょっとした言葉の行き違いからの関係変化、自分だけが上手くいってない気持ちになり友達が眩しく思えたり。すぐ傷つき繊細なあの頃の思いが凝縮されているようでした。

黒野くんのような人がいたらいいなと思って読む人も多いのではないでしょうか。

私は黒野くんと同じことを言ってくれた人に出会ったことがあります。その人のおかげで新しい環境と一人暮らしに不安だった大学時代がとても楽しいものになりました。そして私も同じ言葉をかけたことがあります。でも黒野くんのように上手くは出来ませんでしたが。

この本が発売されるのは4月。きっと新しい環境で不安な思いをしたり、友達関係で悩みながら読んでいる人もいるでしょう。

新しい環境で不安なとき黒野くんのような人に出会えた大人の一人として、あなたにとっての黒野くんのような存在がきっといますよと伝えたいです。

レビュアー 530109

レビュアー 530109

中学生って子どもでもないし大人でもないしっていう不安定な頃だから、ちょっとしたことが心に引っかかってしまうことがあるの。仲良しだと思っていたあの子の、ふとした言葉に傷ついてしまったり。自分の理想と現実の差に気づいて自分に自信がなくなってしまったり。親が言うことは正しいと思いつつも、いうことは聞きたくないと思っていたり。

「ヘラクレイトスの川」の話はいい話でした。「ゆく川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」ってことなんだよね。こういう話を中学生の時にできるなんて、羨ましいなぁ。

そして、最後の話の中で、養護教諭の三澄先生が回想するところがいいですね。保健室は避難所でもあるから、こんな先生がいてくれると思うだけでも救われるもの。

剣道部所属だけど幽霊部員の黒野くんが、どこからともなく現れて話始めると、なぜか悩みのことを話しちゃう。どうしてコイツとだとそういう話ができるんだろう?って思うんだけど、話す前と後では気分が全然違う。こういう人がいてくれると、いいよね。

図書館関係者 841977

図書館関係者 841977

傷つけようとする意図は全くなくても、発した言葉が相手を深く傷つけてしまうことはよくある。けれど、ほんの少しのきっかけで、こじれた関係が修復することもよくある。この物語では、その「ほんの少しのきっかけ」を作り出すのが黒野良輔という少年。ふらふらといろんな場所に現れて、もつれた糸を緩ませる。最終的に糸を解くのは、問題を抱えた本人や、当事者同士しかできない。それをよく知っているのは、黒野良輔だというのは、物語を最後まで読むとわかる。個人的に好きなのは、「いたずらの質を高める活動」の流れ。それ、そこに繋がるんだ?って感じで面白かったです。全中学生に読んでほしい1冊。

レビュアー 1049450

レビュアー 1049450

中学生一年生から三年生まで(と養護教諭)、四月から三月までの短編連作物語。

それぞれの物語の主人公に、剣道部幽霊部員の二年生の黒野くんが関わって物語が進んでいく。

タイトルの「きみの話を聞かせてくれよ」というのは、黒野くんの言葉だろうか。

黒野くんは話を聞くだけではなくて、「シロクマ効果」や、「ヘラクレイトスの川」などの興味深い話をしてくれる。

黒野くん自身も過去にいろいろあって、その時に話をきいてもらったことで、今のつかみどころのない猫のような黒野くんになった、というのが最後のお話。

さて、黒野くんの話を聞いたのはだれだったのか。

登場人物が、どの子も一生懸命で、みんな愛おしかった。

些細なことで中学生活がうまくいかなくなって絶望しているような状態でも、小さな勇気と心がけで、いくらでも事態は好転するという希望を見いだせた。

図書館関係者 1038994

図書館関係者 1038994

心に響きまくりました。もう、黒野くん、最高です。

短編で読みやすく、でも、それぞれが繋がっていて、黒野くんを中心に様々な人たちが悩みを抱え…

『考えることから、逃げられない』

『簡単に敵と味方に分けられない』

印象に残った言葉です。

いたずら男子の話は、いるいる!こういう男子!と笑いながら読んでしまいました。

ホントに子どもたちにおすすめしたい!

図書館関係者 605518

図書館関係者 605518

思い悩んでいるときにどこからともなく現れて足元にふわふわしたものがあたり、すり寄ってきたと思えばひざの上にちょこんとのってきて話を聞いてくれる。話終わると大きく伸びをしてまたどこかへ行ってしまう。

この7つのお話を読んでいると黒野君がまさにそんな感じで、人間関係で思い悩む先輩、同級生、後輩に寄り添い話を聞いてくれ

る。ちょっとしたすれ違いや言葉の少なさでいざこざが起こりやすく、自分を大きく見せたかったり、一生懸命するのが恥ずかしかったり、才能を妬んだり…そんな青春真っ只中の中学生にぜひ読んでもらいたい。

ぶつかりあっても一緒にいたい素敵な友人にめぐりあいますように!と養護教諭の気分で読み進めた。

最後まで読むと黒野君の名前に隠された秘密に気がつき、ハッとするのもお楽しみの一つ。

教育関係者 540714

教育関係者 540714

中学校を舞台にした短編集。ちょっとしたことで傷ついて、そんな自分がもどかしくてきっと理解してもらえないと恐怖に負けてしまう。そんな時そっと寄り添ってくれる人がいたら…。黒野くんが軽やかに声をかけて凝り固まった心をほぐしていく。途中から、黒野くん、いつから君はそんなにしなやかな強さを身につけたの?と気になって気になって…。自分らしさってなんだろう。そんなモヤモヤと上手に付き合っていきたいと思いました。

図書館関係者 546150

図書館関係者 546150

鍼治療のような本だ。

刺さる。それが痛気持ちいい。

登場人物たちと私とは、親子以上の年齢差があるにも関わらず、だ。

家庭だったり、クラスだったり、職場だったり、いつの間にかそれが自分の世界の全てになることがある。そこでうっかり空気でも読もうものなら、ハコの中に収まるはずもない自分の心が悲鳴をあげる。悲鳴の不協和音がハコの中の人間関係を軋ませる。

この本は、そのハコにドアも窓もあることを、すうっと気づかせてくれる。

心がくたびれたときに、効き目あり。

教育関係者 1049327

教育関係者 1049327

黒野君、聞いて・・・と言いたくなった。

目がかくれるほどの長い前髪、少し斜に構えたたたずまい、そして決して人を非難しない言葉。

黒野君はクラッとするほど魅力的だ。

人の懐にスッと入り込み、その人が一番必要な言葉を置いてくれる。

暗い道に差し込む光のようだ。

それは決して大きくないし、まばゆくもない。

細く淡い光だ。

でも、確かにその人の道を照らしてくれる大切な光だ。

多くのこどもたちに、黒野君のことを知ってもらいたい。

光はここにあるよ、と本を差し出したい思いだ。

レビュアー 1066163

レビュアー 1066163

中学校が舞台の、一つずつの短編の主人公が、別の短編では脇役になったりしながらも、その関係は親友だったり、兄妹だったり、先輩と後輩だったり、幼馴染だったり、同級生だったりしながらも、常に、困難な状況を打開するきっかけを作ってくれる、おせっかいなキ男子がいて…。

そんな学園モノだけれど、それぞれが皆、結構胸の奥に深い悩みを抱えているのあ。本当の自分、人からこうだと見られている自分。そのギャップに悩んだり。恋をしたり、ケンカをしてしまったり…。

中学生の時の一年先輩って、すごく大人に思えたものだけれど、一年や二年、年が上だって、実はまだまだ子供の部分もあるし、全然大人じゃなくて、でもつっぱっちゃって、みたいな事を思い出した。

いっぱい悩んでいっぱい考えて、いっぱい傷ついて。キーパーソンのおせっかい男子だって、やっぱり悩める中学生だったことも分かってくる。保健室の先生だって、中学生の頃はたくさん悩んで落ち込んで、猫に助けて貰っていて…。

中学生ど真ん中の人たちにも、遠い昔に中学生だった人たちにも、直球ど真ん中のストライクで心に飛んでくる、そんなストーリー。

図書館関係者 660004

図書館関係者 660004

待望の新作、軽やかに読み進めながらも深く心に沁みました。子どもと大人の間を日々揺れながら生きている全ての中学生におすすめしたいです。

前編共通して活躍する黒野君は猫の化身のようです。付かず離れず、神出鬼没。「君の話を聞かせてくれよ」スタンスでありながら、彼の発する言葉は相手に届きます。最終章「くろノラの物語」では、大人への(私への)メッセージと受け取りました。

自分の気持ちを大事にして、相手の気持ちも大事にする、それは簡単じゃない。難しいとは難しいとちゃんと言ってくれるこの物語は信じられると思いました。

レビュアー 1045834

レビュアー 1045834

人の声に耳を傾けることの大切さに気づかせてくれる作品。

さまざまな悩める中学生たちが、飄々と校内を巡る「とある生徒」と出会い、交わるなかで、思いもよらぬ化学反応を起こしていきます。

気持ちを伝えようと訴える本は多いですが、より踏み込んで聞くことにも焦点を当てている作品というのは珍しいですね。

何が子どもを追いつめるのか明らかになるくだりには、頬を張られたかのような衝撃がありました。

これを含め、後半には特に大人にも読んで欲しい部分が多いので、幅広い年齢層に薦められる作品だと思います。

レビュアー 1095710

レビュアー 1095710

全中学校(できれば小学校や高校等にも)及び全図書館に配架されて欲しい作品です。

悩んだり迷ったり躓いたり傷ついたりした時に、この本を読めば解決の緒が見つかるかもしれません。

友人の何気ない一言で距離を置くようになってしまったり、人の目を気にして期待に応えようと頑張り過ぎたり、相手の悪気のない言葉でも傷ついたり、いたずらを仕掛けるはずが裏切りにあって戸惑ったり、人は誰でも二面性を持っているということに気付いて怯えたり、周りの人に気持ちを伝えることができなかったり、そんな時にこの本を開けば、全話に登場する人物・黒野良輔がそっと寄り添って、答えを導く手助けをしてくれると思います。

もちろん、大人も悩んだり迷ったり躓いたり傷ついたりします。立場や環境は違っても、良輔の態度や言葉は何かを掴むきっかけになると思うので、そんな時はぜひこの作品を手に取ってみて下さい。

最終話「くろノラの物語」が全ての答えでもあるので、悩んだり迷ったり躓いたり傷ついたりした時は、良輔とくろノラの会話(←読めばわかります)を思い出して欲しいです。

書店関係者 681228

書店関係者 681228

なんて素晴らしい読後感なのだろうか。ああ、あの頃の中学生だった私にも読ませてあげたい。

中学時代、虐めに逢いました。理由はクラスで人気の男子達とたまたま隣同士になりよく話していただけなのですが、地味な私が気に食わなかったのでしょう。悪口を書かれた手紙を笑顔で渡されたり、陰口を叩かれたりした程度の軽いものでしたが、そこそこ辛かった。誰にも言わず気にしてない素振りで卒業まで耐えた。…本当に悪口って中毒性のある薬みたいだと思う。集団で言い合って仲間意識を持ってしまうみたいなこと、恥ずかしながら大人になってもあるのだ、自省を含め。そんな雰囲気になる度にあの時の自分を思い出すようにしている。

突然1人の友達に無視されるようになったこともあった。これは私も悪く、まさに本作で出てきた少女達みたいな考え方のすれ違いが原因でしたが、私はキチンと謝れたのは数年後になってしまった(彼女はビックリしたように笑って「いいよ」と応えてくれたけど)。

あの頃の私はあれが精一杯で私なりに懸命だったけれど、もし本作の黒野くんが傍にいたらなんと言ってくれたのだろうかと、読みながら考えてしまった。黒野くん、魅力すぎますよね。けど、そんな彼だって行き詰まった経験があり、そして彼に転機を与えた三澄先生だって悩み苦しんだ経験がある。

本作品は様々な登場人物達それぞれの描写がとにかく丁寧で、どの人にも共感する部分がある所が本当に好ましい。対人関係は難しい、十人十色、千差万別、そんな中で誰もが考え、悩み、間違い、気づき、生きていく。私がこうして書くと当たり前の言葉になってしまうけれど、それを優しく温かい筆致で身近な物語にしてくださっているから凄い。これは疲弊ぎみな大人にも響く小説です、間違いなく。

嬉しい、いま1歳の娘がこの年頃になった時に是非読んで欲しい1冊に出会えました。その頃の私も読み返して、娘と感想を語り合えたら幸せですね。

レビュアー 981507

レビュアー 981507

心の奥底にある生きづらさ。

その想いをすくい上げてくれる人がいることで、以前より楽に生きることを実感するでしょう!

黒野くんの存在から多くの生徒に広がる心地良さ。

しかもその心地良さは一瞬ではなく、今も続いています。

4月にこの中学校へ入学してみんなに会いたいなと思いました。

図書館関係者 699302

図書館関係者 699302

私は登場人物の名前が好きです。

「黒野」「早緑」「六花」「七海」「羽紗」「夏帆」「葵生」

色や季節を想像しやすいからか、それぞれが魅力的です。

そこが読みやすさにつながっているのかも。

クラスや部活、人間関係、恋愛、勉強、家族、中学生の悩みはつきません。

仲良くなりたいだけなのに、

もっと頑張らないといけないのはわかってるんだけど、

ちょっとした一言ですれ違ってしまったり。

時間だったり、誰かに話を聞いてもらうことだったり、

タイミングを逃さなければ、仲直りもできるんですよね。

それぞれの想いが伝わる7つの物語。

「ウサギは羽ばたく」の最後に泣きそうになりました。

レビュアー 451615

レビュアー 451615

自分が中学生の頃に読みたかったなあ。

あの頃は、弱くて、何もわからなくて、でも、誰も教えてくれなくて、

生きていくこと、強くなる方法、うまく目の前のひっかかることをかわす方法が、見つけられなかった。

だから、寂しかったな。

孤独だったな。

あの頃にこの物語と出会えば、何か違っていたかもしれない。

中学生の頃は、本当に心が不安定で、何も見えないし、何も考えられない。

ただ、毎日、傷つくようなことばかりが起こり、

大人は誰もわかってくれないし、逃げ道に誘導してくれない。

だから、物語よ、今、そんなふうに迷路の中をさまよっている若者たちの支えとなっておくれ。

そうすれば、きっとこの子達の今も未来も変わってくる。

楽しくなかった中学時代を思い出して、ああ、こんなふうに過ごせたらどんなによかっただろうと

振り返りながら読みました。人が寄り添ってくれる幸せを見つけられたらよかったです。

レビュアー 697890

レビュアー 697890

痛みの単位はない、ということを若き頃いろいろ考えたことがある。痛み、悲しみ、苦しみ。感情は自分だけのもの。誰かの気持ちを理解すること、て言葉にすると簡単だけど、実際はそこが人間関係の一番のキモというくらい奥深いもの、簡単じゃない。相手を思い遣っているつもりが伝わらなかったり逆に傷つけたりってこと、たくさんある。それが人間関係の醍醐味かと思うほど、切ないことがたくさんある。

村上さんの、四作目なのですね。もっともっとたくさん書いてらっしゃるような気持ちになっていた。夜寝る前に少しずつ堪能しました。著者さんが、一つ一つの作品に、一人一人の人物に、丁寧に魂を込めている、と言うことはずっと伝わってきているので、どんな展開になろうとも、読んでいる時、作品と共にいる時間に安心感があります。

とある明るい光景が脳裏に浮かんできた。明るい光が差し込む校舎、廊下には誰でも手に取れるようにいろいろな本が立ててあってみんなが手にとってワイワイ話している。この表紙カワイイね、空が見える屋上だ、うちの校舎にもアルカナ、あ、それもう読んだよ、よかった、まじ?私も読む?。子供達の会話、笑顔。この本から立ち上る私のイメージです。

クラスメイト一人一人の揺れうごこく心をつづる。

全てをつなぐ謎めいた糸は少しずつ見えてくる。私も話聞いてほしい!

村上さんは読者の近くにいてくれる作家さん。

YAですが、大人にも心地よい作品でした。

書店関係者 1119271

書店関係者 1119271

一つ一つの物語の主役達と関わり合っていく周りのキャラクター達が瑞々しく眩しくらいに懸命に自分に向き合う姿は、とても愛おしく大人の自分からすると懐かしくもありました。

タイトルの「きみの話を聞かせてくれよ」、黒野君の飄々としていて、でも温かい声が聞こえてくるようでとても好きです。

この物語に出てくる子達はどこにでもいる普通の子。多感な時期だからこそ誰もが抱くかもしれない思いを描いた物語達。短編で読みやすいのでぜひ学生さんに読んでもらいたい一冊です。

レビュアー 483494

レビュアー 483494

中学生達が主人公の連作短編集。著者の作品も本作で4冊目。大人である私は『最近の子は生意気だなぁ』と苦笑混じりに思う事がある。それは多様化し複雑になった社会に伴い子供達の思いも複雑になったのでは…と本作を読んで気付かされる。でもこの本の素晴らしいのはテーマだけではない。登場する子供達の様々な表情や言動が目の前にあるかの様にイキイキとしている。今まで沢山の本を読んできたが、愛おしくて愛おしくて泣いた本は初めてだ。名作と言われる絵本や児童書は時を経ても素晴らしいが今を生きる子供達に今必要な作家だと強く思う。

レビュアー 576566

レビュアー 576566

カシワイさんのファンで、

『あの子の秘密』も拝読させていただきました。

前作同様、児童書なのに、大人の私が学ばせていただくことが本当に多くて。

たとえば、"人は、枠組みから外れたやつがいるのがこわいんだよ。だから、自分がわからないものに出会うと、おかしいって言って攻撃したり、わかりやすいでたらめに押しこんで、わかった気になったり、する"というところ。

大人になって社会に出ても、こんなの日常茶飯事で。

「強くなろうよ」「頑張ろうよ」ではなく

「きみの話を聞かせてくれよ」と寄り添ってくれるところが、本作の素晴らしいところです。

プルーフでは未公開イラストがありますとのことでしたので、発売を心待ちにしております。

レビュアー 956304

レビュアー 956304

大人になりきれず、でも、子供でもない。大人から見たらまだまだ子供かもしれないけれど、大人になろうと頑張っていたあの頃。

部活動に学業に、そして何より人間関係に頑張っていたあの頃。

私が中学生の頃に、こちらの作品と出会いたかったです。

辛い思い出、苦しい思い出、少しだけ楽しい思い出が詰まった中学時代。

記憶というものは不思議で、美化されて生きている。そんな美化されてしまった、中学時代が脳裏を駆け巡る。

『きみの話を聞かせてくれよ』この言葉をたくさんの方々に届けたいと思いました。

今の中学生と私の中学時代は、全く違うかもしれませんが、辛い思いをしている子はたくさんいるはず。先生たちも含めて。

中学校という場所が苦痛に思う方々、どうか『嫌な思い出の場所』になってしまわぬように、こちらの作品をぜひ読んでいただきたいです。

辛くて苦しくて、もっと大人になりたくて、友達との関係も気になって…必死にもがいている人々に、優しく寄り添ってくれる作品です。

教育関係者 1038358

教育関係者 1038358

自分って何者なのかな、と考え始める思春期の子供に読んで欲しい本だなと思いました。男の子だとか女の子だとか、学校に行くべきか行かないべきか、そういう日常の思いに向き合うヒントがたくさん書かれている作品だなと思いました。

レビュアー 752611

レビュアー 752611

7話の連作短編集。自身も含めて7人を繋ぐのが黒子のように動く黒野良輔。

中学時代というものは、自意識過剰で敏感に外の反応に刺激される。

傷つきたいとか悩みたいとか誰も思わないのに、ままならない心はいつもそこに彼らを突き落とす。

苦しくて歯痒くて、なりたい自分がわからず、どうすればこのいらいらから抜け出せるのか?

トゲトゲした態度、嫌なことば、覆水盆に返らず。悔やんで悔やんで、一歩が出せない。生々しい瘡蓋を剥がすのは、自分にしかできないこと。その痛みが宝になる。繊細で不器用で不恰好。

わたしは今でもそうだ。畏れつつ進め。話ならいつでも聞くから!

レビュアー 814874

レビュアー 814874

中学生の青春と悩み、友情が詰まった全7編の連作短編集。些細なことで傷付いて、時に人生を悲観したり自分の殻に閉じこもったり…。そんな繊細な時期を過ごす少年少女たちの心の機微が描き出されていた。

色々な中学生の子どもたちが登場するけど、私の推しは断然、黒野くん!黒野くんは全部のお話に出てくるキーパーソン的なキャラクターで、なぜか黒野くんの言動が周りの皆を助けて成長させる。そんな一見飄々とした黒野くんって、「本当はどんな子なの?素を見せて。あなたの話を聞かせて。」そう思いながらたどり着いた最終話はとても響くものがありました。

レビュアー 529296

レビュアー 529296

本書は、新船中を舞台に、そこに通う生徒たちの物語です。7つの短編が納められていますが、一つ一つが完全に独立している訳ではありません。互いにどこかで結びついているのです。特に大きな事件が起こる訳ではありません。多感な時期の中学生たちの日常が描かれており、読み終わるとほっこりした気持ちになります。一つ違和感があります。登場人物が中学生というには大人びているような気がするからです。自分が中学生のころを思い返してももっと子供子供していたような気がします。もしかしたら、私が田舎育ちということもあるのでしょうか。それとも時代が違うからでしょうか。高校生と言う設定なら、それほど違和感はないのですが。

レビュアー 554976

レビュアー 554976

人は一人一人個性も考え方も違うのに、自分の気持ちを優先すると周りとぎくしゃくして孤独になり、悪気なんてまったくなかった言動が相手を傷つけてしまうことがある。大人だけでなく、中学校という集団の場に多感な時期の子どもたちが集まれば、どこかで自分の心を殺し無理をしなければ上手くなんていかない。でも、その無理に押しつぶされそうになってしまう。吐き出さなければ、自分はどうして悩んでいるのかどうしたらいいのか気づかなければ、ずっとしこりが残り息苦しいまま。そんな時にさりげなく心の声を引き出し、自分で答えを探し出せるようにそっと背中を押してくれる存在。彼が関わることで、不安を抱えていたみんなの心が成長し、変化していく姿がとても心地よかったです。謎めいた彼のこともずっと気になっていました。救われたら次は誰かの力になる。そんな優しい繰り返しがずっとずっと続いていきますように。感動しました!

図書館関係者 704885

図書館関係者 704885

不器用で、まっすぐで、純粋だった中学生の頃の気持ちを思い出してヒリヒリした。すれちがいのさびしさ、見た目で判断される辛さ、個性を認め合う難しさ、学校へ行けなくなるということ…。様々な悩みのキーパーソン黒野くんがいい!全ての短編に共通する想いはひとつ。「きみの話(きもち)を聞かせてくれよ!」タイトルそのものだ。

悩める中学生が主人公の7つのエピソード。

中学校は小学校より校区が広がって、そこで新しい関係が始まる場所だ。

少しずつ違う文化や価値観を持った年の近い子達。

彼らとの関わりの中で子供から少し前進して自分であれこれ考え始める時期だったなあと本書を読みながら振り返っていた。

友達と喧嘩した。なぜこうなってしまったのかわからない。

印象だけで一方的に決めつけられることへの苛立ち。

「らしさ」を押しつけられる息苦しさ。

まだむき出しの心は、毎日いろんなことを感じ、時に輝き、時に傷つく。

ちょっと広くなった世界で悩みながらも関わりの中で成長してゆく登場人物たち。

作品の中で悩みを乗り越えるのは中学生だけれども、人間関係で悩むのは大人になってもあるのよねとしみじみ。

それだけにいろんな言葉が心に刺さった。

解決策は本のタイトルの「きみの話を聞かせてくれよ」に尽きるなあ。

ティーンに読んでもらいたいのはもちろん、いつか中学生だった大人にも読んでもらいたい。

あの時、大人や社会に対して思っていたあれこれを思い出せるはず。

レビュアー 1121739

レビュアー 1121739

読みました。

黒猫には弱いのです。私の家にも保護猫の黒猫がいるので、最後に出てきて、全部の話しがつながって、泣きました。

何十年も前に過ごした中学生時代を思い出しました。

私も学校になじめない生徒でした。

紙の本になったらじっくりと読みます。

ありがとうございました。

レビュアー 780363

レビュアー 780363

とある中学校の生徒たちの友情を描いた短編集。人間だから、喧嘩もするし、嫉妬もする。些細なことですれ違い、それが長い間解消されなくて、ぎこちないままになってしまう。そんな風にもつれた糸を、外から解きほぐしてくれる人がいたら…。

各話に共通して登場する黒野くんが、その役割を果たす。他人のいざこざに突然首を突っ込んでくるお節介かと思いきや、話を聞くだけ、ちょっと背中を押してみるだけ、というつかずはなれずの微妙な距離感を保つ黒野くん。

「安心していい。困ったことは起こらない。」

根拠がどこにあるのか分からないけど、そんな無責任な言葉でも、誰かの大きな支えになる。みんな、黒野くんの存在に助けられている。最終章で、そんな黒野くんの心の内側が少しだけ覗けて、彼が受け取った優しさに、暖かさに、感動した。

レビュアー 1066911

レビュアー 1066911

どのキャラクターもとても個性豊かで魅力的で、さらにそれが実にうまく絡み合ってくる。ありふれた言葉だけど、ほんとにそう。ほんとよくできてる。

それによってさらに読者とキャラクターの距離が近づいて、実体化するみたいな、なんだか自分も友達になったような、そんな気持ちになれる。

だからそれぞれの胸のギュッとするような辛さや、またそれが晴れた時の気持ちも自分事のように感じられた。

セリフの小気味良さもまた素晴らしかった。地の文までもキャラクターごとに全然違くて、同じ人が書いてるのにすごいなって思った。

この物語を読む前、または読みながら、村上先生のTwitterにたまに出てくる黒猫を見ると、なんとなくトクしたような気になります。

書店関係者 1102814

書店関係者 1102814

繊細で多感な時期の子供達の心理描写が秀逸だと思いました。

多様性の問題や、些細な事がきっかけですれ違ってしまう危うさ、他人が思うよりもずっと深く傷ついてしまう心…

気持ちが揺れ動く様子が丁寧に描かれています。

他者の立場になって考える事。自分の気持ちを正直に伝える事。歩み寄る事。

とても難しいけれど、怖いけれど、一歩踏み出せば何かを変えられるかもしれない。

そんな勇気を与えてくれる一冊だと思います。

レビュアー 876034

レビュアー 876034

大好きな村上さんとカシワイさんのタッグ。

読まない訳には行きません。

カシワイさんの透明感ある優しいタッチが中学生が青春に悩む物語の雰囲気ににピッタリでした。

とある中学校を舞台とした短編連作集。

真ん中には黒野くんという男の子がいて

空気を読んで上手く立ち回ることでみんなの悩みをスムーズに解決していく。

ちょっぴり皮肉屋だけれど

気付いたらそこにいて

悩みを吸い込んでくれるような(気付いたら勝手に喋ってしまうのだけれど)

寄り添ってくれるような

陽だまりの中にいるようなくすぐったい気分になる。

各章で語りべが変わっていくんだけれど、黒野くんが主人公になることはない。客観的に黒野くんを見ることが出来るので黒野くんのことが更に魅力的に感じる。

そんな黒野くんにも保健室登校をしている時期があった。保健室の先生はいない時は大体職員室か黒ノラのお墓に行っている。

黒野くんは黒ノラの生まれ変わりかな?とも思いながら読んでいました。黒野くんがどうして飄々としたキャラクターになったのか、そこは読んだ人にしか正解は分からないので興味ある方は是非読んでほしいと思います。それぞれの章の主人公の心理描写が細かくて、自分にもそんな時代があったなぁと思ったりもしました。個人的に村上さんの作品の中で1番読みやすかった気がします。

図書館関係者 584759

図書館関係者 584759

これは間違いなく心に刺さる物語…。友達、家族、部活、勉強…次々に変化し、問題も起こる日常の出来事に、皆それぞれ抱えている悩み事の数々。そこにひらりと分け入って、さらりと心開かせる、洞察力鋭い黒野くんの存在が光る。なぜ彼はそんなことができるのか?どうありたいか、何が大切かを体現する彼の過去や今に至る思いに、心震える。さりげなく背中を押してくれる人や、スッと寄り添ってくれる人、そして心から大丈夫と言ってくれる人を、きっと誰もが必要としている。この本は、読んだ人たちに、勇気と気づきと、心に温かな陽だまりをくれる。

レビュアー 892310

レビュアー 892310

クラブや好きなことが、子どもたちにとってどれだけ大切なことなのかを考えさせられた。何かに夢中になることは、若さの特権かもしれない。ここ数年、コロナ禍で、それらが制限され、あるいは禁止されたりしたこの3年をまるまる中学時代とか高校時代を過ごした子どもたちのことに思いを馳せて、妙に心配になってしまった。

教育関係者 883152

教育関係者 883152

村上雅郁さんの作品にはまっています。

この、思春期特有の、モヤモヤした、言語化の難しい思い。すごく伝わります。

ちょっとした言葉のあやが上手く伝わらなかったり、すれ違ったり、ぶつかったり。

個性を大切に、自分らしく生きよう、なんて言われても、それって何?と思いますよね。

黒野くんの、お節介が大好きです。今、みんな自分のことにいっぱいいっぱいで、お節介を焼くなんて言葉が死語になるんじゃないかと思ってましたが、ここにいた!いい子がプッっと切れてしまうことって、学校現場にいると見ることがあります。そんなとき、ノラの墓があったらいいですよね。みんな他人を思いやれる優しい子たち。彼らの幸せを心から祈りたいです。

レビュアー 1075293

レビュアー 1075293

著者の『あの子の秘密』『りぼんちゃん』が大好きで、今作は物語にどんな魔法をかけてくれるのだろうかと楽しく読ませていただきました。

たくさんの中学生たちの戸惑いやすれ違い、自己との対話が丁寧に、そして、時に鋭く描かれる中を、まさに野良猫のように軽々とやわらかく人々の間を紡いでいく黒野くん。

短編集ですが同じ学校が舞台ともあって、それぞれの話や登場人物が関連し、「ああ、そういうことだったのね」と読み楽しめるのもこの作品の醍醐味です。

何よりさわやか。春の読書にぴったりな作品だと思いました。全国の中学生たちに届いてほしいです!

レビュアー 540691

レビュアー 540691

いま、社会人になった僕は

学生時代のことを思い出した。

クラスメイトとの何気ない会話

部活、勉強・・・

剣道部員、生徒会長、などなど

登場人物の何気ない会話から

学生時代にどんな思いだったのだろうか?

と、振り返ってしまった。

わかりやすい言葉で書かれていて

読みやすい。

懐かしさに触れる作品です。

書店関係者 814855

書店関係者 814855

「短編連作ならではの、軽やかで奥行きのある物語を」・・・村上雅郁さん自らご紹介されている通りの作品です。深く心に浸透力を持つ、いたずらで、ちょっとだけおせっかいで、おしゃれな力作ですね。

そして、なにより、やさしい・・・それぞれの人生を、出会いの中で迷いながら、一生懸命生きる姿を、おおらかに強く肯定してくれるから。この、やさしさは、どこからうまれてるのかな・・・きっと、村上さんが、人を信じてるから。世界を信じてるから。そうじゃないですか?人が人と出会い、おりなし、奏でるポリリズムのこの世界の未来を信じてるからじゃないですか?少なくとも、その祈りがこの作品を包んでいる気がします。

生きていて、しんどいとき。「自分はどうしてこんなにだめなんだろう、どうして他の人と同じようにうまくやれないのだろう?」って。ホントはこう思ったことのない人はいないんじゃないかしら。

でも、いわない。でも、いえない。ときに、気づかないふりで生きています。へっちゃらな顔で泣いてます。

だって、答えがわかんないよ・・・弱いって認められないよ・・・人とちがうってこわいよ・・・

たぶん、「これがすべての人の正解!」なんて、きっとない。でも、この物語の登場人物のこころをかんじると、自分が、自分らしく光る道をゆっくりでいいから、進もう、そう思えてくるのです。ときに、六花のように相手のホントを良く見て、正樹のようにここぞというときには、相手の間合いに勇気を持ってふみいって・・・

中学生がリアルタイムに読むには、キラキラしすぎて、ちょっとだけ「痛み」をかんじるかもしれない。でも、読んでみて。その痛みこそが、あなた自身の未来の光のもとだから。

清々しく優しい作品をありがとうございました。

図書館関係者 574923

図書館関係者 574923

思春期に言葉を飲み込んだり、うまく考えていることを言葉で表現できなかったり、自分を恥ずかしく思ってしまったり、ということはよくあることなのに誰もが自分は特別ダメなやつだ、みんなはできてることができないなんて…と思ってしまう。著者は読者である子どもたちにそんな気持ちは恥ずかしいことじゃないよ、誰かに話してみようよ、と語りかけているような作品でした。学校生活を、送る子どもたちにとって友だちとの関係は最も重要なことで、思いがけず傷ついたり傷つけてしまったり。まるで猫のようにしなやかに通り抜けてくれる黒野くんのような存在がいたら、救われる子がもっといるのになぁと、かつて誰にも打ち明けられないドロドロした気持ちを抱えた中学時代を送った大人としてはうらやましく思いました。そしてそんな黒野くんを見守る視線があったことも心をホッとさせてくれました。

図書館関係者 957139

図書館関係者 957139

いろんな悩みを抱えている中学生たちが登場する7つの連作短編集。男らしさとか女らしさといった、ジェンダーに関する問いかけや、繊細な気持ちを持つ生徒など、実際の中学校の中にも見受けられらる話でした。中学校の図書室に勤務する者として、置いてあげなければならない1冊だと思います。

図書館関係者 544714

図書館関係者 544714

中学生という思春期に思い悩むものだね。大人になれば懐かしく思われる事も、リアルタイム中は本気で悩むのがわかる気がする。強い自分を持てるように。人の気持ちを強いとか弱いとかに分けられない。相手の事は実は見えていない。期待があるから苦しい。そんな中学生にとって、どれが正しく正しくないのか答えが見えなくても、見えないのが答えでいいんじゃない?各話でキーパーソンになる黒野くんにだってね…。彼らは悩んだ分だけ未来の自分をつくっていくんだろう。答えを出そうとするから出てこない。「答えのない問題、どう解く?」みたいな。

書店関係者 491721

書店関係者 491721

中学生が主人公の7つの連作。

いろんな子が登場するので、この子は誰だっけ?と登場人物を確認しながら読みました。

大人とも子供ともいえない微妙な年齢の身近な出来事の物語。

些細な事も敏感に反応してしまうのは年齢関係なく同じだからこんなに響いたのかな。

黒野くん。

彼のような存在ってなかなかいないと思うけれど、この本が黒野くんそのものだと思ってしまう。

言葉って伝えないとダメだな。

ちょっと肩の力を抜きたい時にまた彼らに会いに行きたい。

本当に読んでよかった!!

「あの子の秘密」が当店でとてもよく売れていてずっと面で展開しているのですが、私はまだ読んだことがありません(すみません)

読んでみようと思います。

レビュアー 595700

レビュアー 595700

もっと読みたい続編が出たら予約したい、そんな気分です。

中学生の悩みをpickupした短編集、七つの素敵な物語に癒されました。

黒野という生徒がどの話しにも出てきて、この子、まるで哲学者か金八先生かみたいなアドバイスをしみんなを救います。友情の掛け違いの二つの話しが好きです。美術部の子と陸上部の子、もう一つは生徒会長と美術部部長の過去。そこにスィーツ少年や、その子に恋する女子。さらに保健室登校の妹ちゃんまで登場し来て、傷ついたみんなが癒されていく奇跡みたいな話しでした。大好きです。

図書館関係者 1086968

図書館関係者 1086968

絵を描くのが好きで賞をとる腕前の白岡六花は、活動のゆるい美術部で浮いてしまう。親友の陸上部春山早緑とも疎遠に。

小柄でお菓子作りが得意な一年の轟虎之助は、一人前の男子と見られずペット扱いされるのが不満。

その虎之助が好きだが理解してもらえない吹奏楽部1年七海湊。

湊の恋バナが理解できない、アロマティックセクシャルを自認する吹奏楽部2年杉谷夏帆。

ボーイッシュであることにこだわりすぎて窮屈になる、剣道部副部長の祇園寺羽紗。

6年時羽紗と仲違いしたままの美術部長小畑玲衣。

尊敬する玲衣の嫌なところを見てしまいショックをうける美術部一年柏木梢恵。

不登校気味の梢恵のことが、わかっていなかった兄、剣道部長の柏木正樹。一方で幼馴染の羽紗と玲衣のわだかまりをずっと気にしている。

などなど、悩み多き中学生たちの元に飄々と現れて、話を聞いたり、ヒントを与える、剣道部幽霊部員の黒野良輔にも、悩み多き過去があった。

図書館関係者 905757

図書館関係者 905757

村上さんの作品は新作が出るたびに楽しみにしています。小学生にも中学生にも勧めやすい。今作は連作短編なので、朝読書にもおすすめしやすい!

少しずつ繋がって、少しずつ広がっていく交友関係がリアル。伏線を拾いながら読めるので良い読書体験になります。

メディア/ジャーナリスト 890602

メディア/ジャーナリスト 890602

個人的に私がこの小説の、いいなぁ、素敵だなぁと思った点が、すれた登場人物が1人も登場しないというところでした。

みんなが目の前のことをまっすぐ素直に受け止めてくれます。

それによってみんながよりまっすぐに生活をしていることができる。

嫌な人物が存在することによって、こんな影響があるのだなとはっとします。

図書館関係者 469052

図書館関係者 469052

物語の始まり、その後に出てくる飄々とした登場人物、ファンタジーなのかなと思って読み始めました。

読み進めると、中学生達のリアルな気持ちや悩みが描かれていて、全然ファンタジーではありませんでした(^_^;)

思いがけないひと言や行動が、友達や周りの人を傷つけてしまったり、自分を縛ることになってしまう。自分にとって大事なことだと思い込んで、素直に言葉にできずに余計拗れてしまう。それぞれの短編で描かれるエピソードの結末は、甘くなく丸く収められる訳でもなく、誰かが解決してくれることもなく、登場人物達がよく考えて決断していて、読み手も一緒に体験している気持ちになりました。