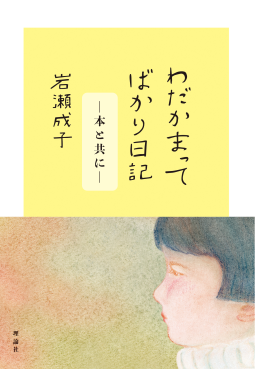

わだかまってばかり日記 本と共に

岩瀬成子

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2025/01/21 | 掲載終了日 2025/02/06

ハッシュタグ:#わだかまってばかり日記本と共に #NetGalleyJP

内容紹介

子供の心を描いてきた作家岩瀬成子が、自身の子供時代を綴ったエッセイ集。就学前から大人に至るまで、たいていの大人が忘れてしまう、子供時代のままならない時間を語る。

その時の気持ちにつながる本30余冊についても引用しながら紹介。(巻末に書籍リスト掲載)

子供の心を描いてきた作家岩瀬成子が、自身の子供時代を綴ったエッセイ集。就学前から大人に至るまで、たいていの大人が忘れてしまう、子供時代のままならない時間を語る。

その時の気持ちにつながる本30余冊についても引用しながら紹介。(巻末に書籍リスト掲載)

出版情報

| 発行形態 | ハードカバー |

| ISBN | 9784652206614 |

| 本体価格 | ¥2,000 (JPY) |

| ページ数 | 222 |

関連リンク

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

レビュアー 1469440

レビュアー 1469440

静謐な時間だった。本書に季語を付けるなら冬。降りやまない雪がBGM。誰もいない部屋でひとりに向きたい本だった。読了後のいま、心地よいデトックス感に包まれている。たいせつな記憶とこれから読みたい本のタイトルだけが抽出されている。気持ちがいい。

70代半ばを生きる著者の幼少期の鮮明な記憶や驚きを超えた美しさを印象つける。

亡くした記憶、ずっとずっと抱えてきたもどかしさ、いい子信仰への抑や、苦しさ、「こうしたい」に反対される思春期、母親とのわだかまり、「家族は残酷だ」と言い切る。そんな数々が「きょうのことはぜったいわすれない」と記憶に蓄積されていた。

人は去る。本は残る。

岩瀬さんの子ども時代の記憶を想起させるように、沢山の本当に沢山の本との出会いが人生にあった。私はこんな読み方してなかった。難解な言いまわしなく、すーと入ってくるのにじわーっと言葉は浸透する。いまちょっと類似する書籍が浮かばない。本に向き合う転機だった。たいせつに手元に置きいつでも読み返したい。願わくば棺桶にもご同行いただきたい。

レビュアー 1049450

レビュアー 1049450

著者は、子どもの心の澱を丁寧に映し出すことに定評のある作家だが、このエッセイを読んで、著者は子どもの気持ちがわかるのではなくて、自分が子どもだった頃の気持ちを全部覚えているのだとわかった。

子どものん頃の語彙力では、上手く周りに伝えられなかった気持ちが、言葉を操る作家となった今なら上手く現わせるのかというとそうでもなく、悶々とする心のうち。

著者は、いつもなぜか怒っているのだが、わたしも大概怒っていた。

穏やかに、笑顔で機嫌よく過ごす子どもではなかったから、著者の気持ちがよくわかる。

わたしもこうだったなあ、と自分の少女時代に思いを馳せた。

なんなら、今もそういう気持ちになるなあ、などと思う。

エッセイでありながら、その頃の気持ちにつながる本の紹介されている。

本の照会文を読むと、やっぱり、子どもの事もよくわかっているなと思う。

(冒頭で、子どもの心がわかるのではなく、子どもの頃の事を覚えているだけだ、と書いたけど)

子どもの心がよくわからない、という人は、読んでみたら面白い気づきが得られると思う。

図書館関係者 1111523

図書館関係者 1111523

淡々とした日常の振り返り部分と本の紹介。

たくさん知らない本が紹介されていて興味深かった。

優しかった父の思い出、すぐ否定的なことを言う

母との関係。少し自分と重なるところがあって

胸がザワザワした。家族とは不思議なもの。

どんなにうまくいかなくても切れない縁。

どんなに好きでもいつか別れが来る。どxひらにしても

うまく上手につきあっていきたい、どんなことを

この本を読みながら思った。

レビュアー 946550

レビュアー 946550

私にとっては謎の作家さん岩瀬成子さんのことが少しわかって、ほっとした。

そうかあ、そんな作家さんだったんだと、彼女の様々な作品をまた読み返したくなった。

中にこう書かれていた。

本を読んでいると、ときどき頭のなかで火花がぱちぱち散ったり、小さな竜巻が起きたりする。それが嬉しくて本を読むのだけれど、それだけでなく、本はときどき杖にもなってくれる。気づかないうちに支えられている。

この文章は、図書室に書き出して掲示したいと切に思った。

それにしても、読んだことのない本が多く引用されていて、この作家さん独特の感覚はこういった本から培われていったのだなあと思った。

もともとが、雑誌「飛ぶ教室」の連載だったとのこと。なるほどなあとさらに納得してしまった。

レビュアー 1045834

レビュアー 1045834

大作家の由来が明るみになる書。

私が一番驚いたのは高校文芸部で

書くのが苦痛だったというくだりですね。

「いやこんな言葉じゃなく」と

すぐに打ち消す表現へのこだわり。

これは頑固で生きづらさを抱えていた

著者の性格と密接にリンクしますが、

だからこそ作家への道が開けたのだと

私は感じました。

父が遺した「本を読む賢い子になれ」

という言葉と、母の読書にだけは

目くじらを立てない独特の向き合い方も

その後の生き方を変えた印象です。

著者自身は誰にもわかってもらえない

苦悩をさんざんに抱え続けていた反面、

それがあったからこそ、のちの

たくさんの読者の共感を呼び覚ます

ストーリーたちが生まれたのですね。

鮮明な幼少時の記憶にも驚かされました。

圧倒されるしかない観察眼。

その芽は幼児の頃から際立っていいて

だから普通の感性では書けない気持ちを

掬い取れるのだと気づかされましたよ。

そして、自身のあゆみに絡めた

本の紹介がもたらす相乗効果たるや!

もう、読みたい本が増えすぎて困るほど。

特に破天荒少女が闊歩する筋書きという

『こちらあみ子』は即、お取り寄せ。

もう一つ挙げると『夜が明けるまで』。

戦時下の奇矯な反骨ぶりに惹かれました。

『エブリシング・フロウズ』や

『夕焼けの国』なども積読リスト入りです。

赤塚不二夫や二宮由紀子の漫画も

読んでみたくなりましたよ。

この本のおかげで、親として

良かれと思ってしていることを

今一度振り返りたいと感じました。

解りあえない不幸が残すしこりを

十二分に知ることができたので。

一方で、しこりは違った生き方へ導く

幸福の種になりうることも学べた気がします。

(対象年齢は12歳半以上かな?)

図書館関係者 894621

図書館関係者 894621

岩瀬成子さんと言えば、中学校の国語の教科書の読書にまつわるページにその作品が紹介されている、学校図書館には欠かせない作家さんだ。

小説はいくつか拝読しているが、正直なところ岩瀬さんのお年など知らなかったのでこのエッセイを読んで大変驚いた。

そして、幼少期の頃からの記憶がとても鮮明で、その時の自分の心情まで細やかに表現されていることにまた驚いた。

自分自身を冷静に見つめる視点、それがあるからこそ今の子ども達の物語も共感を持って読まれるのだろう。

また作品を読み返したいと思う。

図書館関係者 877656

図書館関係者 877656

私も幼い頃の記憶がある方で、家族が忘れているようなことも割と鮮明に覚えているのだが、岩瀬さんには負けた。

こどもの頃の楽しさや喜びはもちろんだけど、それ以上になんともいえないさみしさとか無力さがしみじみと伝わり、思い出された。

特に印象に残っているのは、図書室や公民館の図書室での思い出の話。

私の中には幼かった頃の私がいると自覚しているのですが、岩瀬さんも小さい岩瀬さんと一緒に生きているんですね。

紹介されている本も未読のものが多かったので、読んでみたいと思います。

図書館関係者 1054565

図書館関係者 1054565

子ども時代のことを振り返ることはあまり無い。けれども、この本を読むと、あぁ、そんな事が自分にもあったなぁ、と思い出した。

良いことも、思い出したくない事も色々あったけど、今となっては、やっぱり懐かしい子供時代。そんな子供時代を思い出させてくれたこの本は、誰が読んだって楽しいけれど、特に人生の折り返しを迎えた人にオススメ。

図書館関係者 1170607

図書館関係者 1170607

子供時代を綴ったエッセイと本の紹介と。

子どもの頃の思い出と本をリンクさせて語られるのだが、著者の記憶の鮮明さに驚かされる。

親世代の著者。

親世代ってもっと無条件に親に従順なのかと勝手に思っていたけれど、当然人それぞれだ。

共感できること多々。紹介された本も読んでみたいなと思わされるものばかり。

母親へのわだかまりがとても印象的だった。

母親への思いへの共感と母親としての自分への反省と…

そんなことを感じながら読んだ。

出版事業関係者 1143229

出版事業関係者 1143229

岩瀬さんのすばらしい記憶力に感嘆するばかり。子どものころの思い出は、ぼんやりあいまいなものと思っていたので、まるで映像を見てるかのように詳細に語られる子ども時代を覚えているからこそ、児童書も子どもの気持ちによりそって書けるのだろうと想像しました。

教育関係者 1049327

教育関係者 1049327

さすが岩瀬さんだ!

読みながら何度もこの言葉をつぶやいた。

いろいろなものに目を向け、押しつけの常識に疑いの目を向け、

自分の芯は揺るがせない。

強い目をした少女が目の前に立っているような気がした。

そして、合間合間に挟まれるたくさんの本たち・・。

ふしぎだ。何冊かは自分も読んでいるはずなのに、

どうしてこうも受け取り方が違うのだろう。岩瀬さんの目はなんて深いのだろう。

この続き・(・青春篇?)もぜひ読みたいと思った。

レビュアー 752611

レビュアー 752611

わたしが岩瀬成子という作家の名前を知ったのは、学生の頃児童文学の夏季セミナーで、あるワークショップ(当時はそんな呼び方はまだなかった)に参加した時、今江祥智さんが「成子ちゃん、成子ちゃん」と愛弟子を呼ぶのを聞いて、「ああ才能のある方なんだ」と認識した時。以後、大切に読んできた作家です。本書で感じたことは、岩瀬さんは子ども時代を全力で生きた人だということ。きかん気で強情っ張り、止まるところを知らぬ空想癖、子どもとしてそれらを抑えることなく過ごしたことで、見るもの聞くもの全部を自分の中で精査し、発信し、世界と交わってきた。強いこだわりは自分と切り結ぶものへの洞察力だ。「わだかまり」、上等。それでこそ作家の目の透徹が窺える。

レビュアー 780363

レビュアー 780363

岩瀬さんの著書を読んだことがなかったのだけれど、この人の描く子どもの話を読んでみたい、と強く興味を掻き立てられた。

そのくらい、子ども時代の記憶の解像度が高い。

あのとき考えていたこと、感じていたこと、よくやっていた遊び…

岩瀬さんの子ども時代が、いろいろな本の少年少女たちを紹介しながら語られる。

岩瀬さんは1950年生まれ。私よりもずっと上の世代の方だけれど、岩瀬さんの子どもの頃の話を読んで、「私もこんなふうに思ってた!」と自分の子どもの頃を鮮明に思い出せる不思議。世代は違えど、子どもの頃に夢中になるものや、気になることって一緒なんだなぁと嬉しくなる。

親の立場として、刺さる言葉もあった。子どもにとっては、親は絶対的な強者。それを知っておかないと、知らない間に子どもに我慢させてしまったり、押し付けていることがあるかもしれない。

子育てをする上で、私が親として大事にしたいことを、この本から見つけることができた。

レビュアー 1604179

レビュアー 1604179

「飛ぶ教室」に連載された「本を読む」をもとにした、昭和の面影を感じるエッセイ集。著者が大人になるまでを振り返り、同じ気持ちを抱いた本のあらすじを記しながら、言葉が紡がれていく。誰にでもある、なぜか覚えている場面。記憶に刻まれてしまったものを消すことは難しくて、未だにモヤモヤしたり、上手く表現できなかったり、その感情は晴れることなく、没入していく感覚。どこまでも連れて行かれそうな不安、夢も希望もあるはずなのに透き通ってみえない未来。重苦しさやわだかまり。私たちはただあてもなく歩いているだけなのかもしれない。