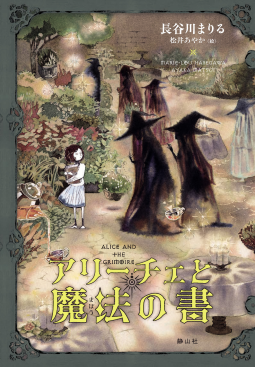

アリーチェと魔法の書

長谷川まりる

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2025/04/10 | 掲載終了日 2025/04/10

ハッシュタグ:#アリーチェと魔法の書 #NetGalleyJP

内容紹介

野間児童文芸賞受賞作家が新たな魔法界を創り上げた!

ーーアリーチェは、どこの町にも1軒はあるような、ありふれた書店の娘。ところが、夜空に月がのぼるころ、この店をおとずれるのは魔法使いたちだ。店の奥には、この世に1冊しかない《魔法の書》が保管されている。すべての呪文をおさめたこの《本》は、魔法使いならだれもが読めるのではなく、それぞれの属性、能力により、習得可能な呪文以外は白紙にしか見えない。

アリーチェたち《守り手》の一族も、魔力を持たないために、この《本》の文字は一切読むことができず、そうして魔法界の均衡は保たれてきた。ところが……。

13歳の誕生日の夜、アリーチェの、そして魔法界の運命が回り始めるーー。

出版情報

| 発行形態 | ソフトカバー |

| ISBN | 9784863899018 |

| 本体価格 | ¥1,500 (JPY) |

| ページ数 | 292 |

関連リンク

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

書店関係者 571250

書店関係者 571250

家業は町の本屋さん、なアリーチェには秘密がある。夜、魔法を学びにくる魔法使いに特別な本を読む場を提供する“守り手”の一族であるということ。

魔法使いが本を読んでいる間は監視して間違いがおきないように細心の注意を払い、粛々と守り手の役割をこなす祖母の姿を見て育ったアリーチェは自分も守り手となることを決意する。

13歳になり正式に守り手になるための儀式の日。それは予言としてアリーチェの元へもたらされ、想定外のかたちで魔法使いの世界へ関わることになっていく。

友達になりたくても事情があっておおっぴらに仲良くできないアリーチェとオルガの距離が少しずつ近づいていく冒険にはわくわくしました。

同じ魔法使いのなかでも認識や価値観が違っていて、魔法へ対するスタンスは様々で、ファンタジーだけどとても現実的で建設的な考えをもつキャラクターが多かったのが興味深かったです。

変わっていく部分と変わらない部分についてたくさん語られていて、魔法に限らず、人生においても同じところがあるよなぁ、と。その変わったり変わらなかったりの中での己を抱えて、それでも“自分”を偽らず進むことが出来るのならとても素敵なことだな、と思えました。

教育関係者 1722988

教育関係者 1722988

一貫して、世界の『システム』の是非を問う作品でありました。

いくつかの系統に分かれる魔術系統や魔法使いの歴史、現実世界との絡みなどの設定がとてもよく考えられています。ハリポタすら途中でギブアップした自分にはよく分かりませんが、普段から魔法使いモノをよく読む読者には、それらとの比較でさらに楽しめるのではないでしょうか。

魔法族と非魔法族の関係はまさに作中キャラの言う「血統主義」そのものであり、特に最初は悪役・トリックスターかと思われた《黒魔術師》ガブは、ストーリーが進むほどにその重要性と魅力を増していきます。こういう外れ者、嫌われ者に寄り添う作風は、まりる先生の作品に通底しているように感じますね。

親友であり風を操る《祈祷師》のオルガ、非魔法族出身のガブの養女たち、天然の天才魔女テトラなど、沢山の魔法使いとの出会いを通して、主人公アリーチェは旧来の『システム』を破壊し、新たな魔法の歴史を刻み始めていくことになります。

魔法使い同士の派手なバトルのようなシーンはあまりありませんが、全体を通して謎に包まれた緊張感があり、そして何度も訪れるあっと驚く展開に、全く退屈することはありません。現代の普遍的なテーマも織り込んだ令和の和製魔法使い児童文学、ぜひ読んでみてください!

レビュアー 1025593

レビュアー 1025593

掟か予言か―。

魔法使いのための《本》を管理する家に生まれたアリーチェは、13歳の誕生日を迎えて《本》の「守り手」となる。

魔法族と非魔法族がともに暮らす世界。

アリーチェは魔法使いになりたかったが、非魔法族なので《本》は読めず魔法も使えない...はずだった。

昔から続く常識や価値観をひっくり返せ!

教育関係者 645139

教育関係者 645139

沢山の人とわずかな魔法族が暮らすこの異世界には謎が多すぎた。それに気づいて世界の在り方に疑問を抱いた、《本の守り手》の少女アリーチェの冒険が始まる。

想像力を超えた、飛びっきりの不可思議に出会える本。

-------------------

長谷川まりる先生のハイファンタジー。これはマストで読むしかない。

読み始めて、松井あやか先生の洋風な装画と挿絵がイメージにピッタリで、すんなりとこの驚嘆すべき物語に入り込んでいくことが出来た。

アリーチェ達がずっと暮らしてきたこの世界。その世界の皮が剥けて新たな真相が現れる。でもそれさえも真の姿ではなく、再び世界はその皮を脱いでより秘めた姿を見せていく。想像力を軽々と超えて繰り返されていくその様に、原動力であるアリーチェだけでなく、読み手もただただ呆気にとられていく。

非魔法族も魔法族も、人間の願いは思うように叶うことはない。魔法を使えるようになりたいアリーチェは《本》を単に全て読むことができるだけ。オルガは様々な魔法を使いたいが、《祈祷師》以外の魔法は使うことは出来ない。でも、それさえも真実ではなかったとは。人は一人で生きているのではない。人は皆で助け合うことで生きていく存在。それを2人は体現していた。

そしてアリーチェは、オルガやテトラ達と交わる中で自分を見つめていく。より深く、更に深く。そして「なすべきこと」とは何かを考えていく。それは正に、YAが大人に向かって歩んでいく姿だと思った。

そして、予想を遥かに超えた展開に呆然とした。システムを変えるには、いかに特異な存在であっても、その重要な要素である《守り手》のアリーチェだけでは不可能だったのか。この世界からはずれた、テトラという存在が必要だったのか。

そうやって今度は文字通り裏返った世界が、とうとう魔法族と非魔法族の大人達にも示された時、彼らは狼狽えた。そう。大人とは安定を求めるもの。だからこそ、大人の都合で流されそうになるのをヒヤヒヤしながら追って行った。でも、この世界と魔法と《本》の真の真実は、そんな思惑さえも超えるものだったとは。

その中で、人は、大人は表面だけで決めつけてはならないことも教えてくれた。魔法は邪悪でもそれを使うガブの真意。《白魔術師》パメラの秘めた想い。アウラとニマの真っ直ぐな面。人は複雑なもの。だからこそ魅力的。

そうして、変わりゆくものと普遍のものとが示されるとは。《呪術師》アリーチェを中心として変わりゆくのは世界。そして普遍のものは、もちろん「家族とその絆」。

想像力を遥かに超えた世界と冒険。そして生き生きとした人達。素晴らしい物語を、アリーチェ達と共に体験できたことに、感謝。

レビュアー 781279

レビュアー 781279

アリーチェの家の書店はどこにでもある書店です。でもそこには特別な一冊があります。それは魔法使いが魔法を覚えるために読みに来る特別な一冊です。

子供の頃から魔法使いに心惹かれるアリーチェは魔法に興味津々です。

でも、特別な本の守り手の一族は魔法使いにはなれないのです。

だからアリーチェは守り手になろうと心に決めます。

守り手として認められる13歳の誕生日に渡された一通の封筒からアリーチェには思いもかけぬことが起こります。

魔法使いだけが読める特別な本、特別な本を守る守り手の一族。それだけでもワクワクするような始まりです。

魔法を覚えたければ《本》をよめばいい。なんて魅力的な言葉でしょう。

そして秘密を抱えているアリーチェの信念の強さもとても好きです。

魔法を使える人と、使えない人、その差とはいったい何か?

魔法を使える人がその力を独占していていいのか?

アリーチェが変えようとすることを協力してくれる人たちの存在も心強いです。

また挿絵も素敵でさらにこの世界のイメージを膨らませてくれます。

魔法を使うことに憧れる人に、私も使えるようになるのかもと心躍るような物語です。

レビュアー 1582019

レビュアー 1582019

世界観が最高!

世襲制の魔法使いの一族が複数ある。《白魔術師》の一族とか《錬金術師》の一族とか。

魔法使いの数より、魔法使いや魔法の存在を知らない人間たちの方が多い。

主人公アリーチェの一族はその中でも特殊・特別な《守り手》の一族。

ぐいぐいと引っ張ってくれるストーリー展開に、「こういうのみんな大好きだよね!」な魅力的な魔法界。

「これ絶対大変じゃん!」な事件が起きて「わー、この後どうなっちゃうんだろう!?」とページをめくる手が止まらなくなる。ずっとドキドキしてる感じ。

物語の最初と最後で主人公たちが大きく変化していて、「歴史の転換期みたいなのを目撃した」みたいな気分になる。すごく面白い!

黒魔術師さんが格好よくて「これ絶対人気出るキャラー!」ってなったのと、白魔術師さんが好きです(笑)

なんか一緒になって「ぎゃああ!」って悶えたり「が、がんばれ……っ!」て応援しちゃう。

続刊やスピンオフがあったらぜひ読みたい。特に、白魔術師さんのお話(笑)

ずっとこの世界観を追い続けたいなってなる作品でした。こういうの大好き!

レビュアー 1075293

レビュアー 1075293

作者さんが好きでよく読んでいますが、こちらは新境地という感じがしてとてもよかったです。

まっすぐな王道ファンタジー、魔女のお話ですが、主人公のアリーチェや彼女をとりまく人間たちとのやりとりによって、

現実の社会についても考えさせられる瞬間が何度もありました。

とにかく登場人物がみな魅力的。

最近の児童書は社会的・現実的で辛いテーマがわりと多いなと思う今日この頃ですが、

これは子どもたちが喜んで手に取り、世界をたっぷり楽しんでくれそうな本だと思いました。

表紙絵もとっても素敵です。

図書館関係者 704885

図書館関係者 704885

十三歳の誕生日を迎えるアリーチェは、この世にたった一冊しかない魔法の《本》の守り手の一族。魔法使いに本を見せるのが役目で、魔法使いではないから魔法の本は読めないはずだった。それなのに…。

物語の主役と言える「魔法使い」が主人公ではないのが斬新。本来ならサブキャラといえる、魔法使いのサポート役のような立ち位置の女の子が主人公なのだ。襲いかかるピンチとラストで明かされる真実に心躍らせて読み切った。一作限りで終わるにはもったいない、続編を期待したい。

教育関係者 468529

教育関係者 468529

主人公のアリーチェの持つ感覚がとても公正。

道徳とか、正しさを押し付ける感じではなく、これっておかしいよね?

などと物事の本質に気づき、疑問としてとらえ、ではどうしたらよいのか?

を、模索し続ける姿勢がとても良い。

物語は「魔法族」と彼らが利用する「本」をめぐり展開していく。

相手と対峙したときに彼我の魔法力の差で、相手を見下したり尊敬したり。

「非魔法族」である「本の守り手」のアリーチェは、自分がその感覚を

持たないが故に彼らの感覚を「それでよいの?」と感じることができるのだ。

客観性を持った枠外の存在が主体的に動くことで「魔法族」の世界が大きく

変わる。変わらざるを得ない。

その謎解きが、魅力的な登場人物たちによって進むさまは、ハラハラドキドキ

する上に、カタルシスさえ感じる。

ハリーポッターでも描かれていた「純血主義」が持つ差別意識をもっと身近な

ものに引き寄せ、さらに性差や年齢のギャップなどのもつ意識の違いなども

わかりやすく描き出されたこの本。

児童文学としてだけではなく、大人もどんどん手に取って読んでほしいです。

レビュアー 1049450

レビュアー 1049450

魔法の書をめぐるハイファンタジー。

魔法族しか読めないはずの魔法の書が読めてしまった「守り手」の少女。

もう、これだけでワクワクする。

この書をめぐって、どんなことが巻き起こるのか、少女の運命はどうなってしまうのか?

これだけ大きな風呂敷を広げておきながら、一滴の血も流れないストーリー展開は素晴らしい。

暴力的でなく、かといって説明的でもなく、心から夢中になれる物語というのは珍しいのではいだろうか。

テトラへの予言がなんだったのか、次作で明かされることを願う。

書店関係者 1480369

書店関係者 1480369

すべての魔法使いたちにとって大切な魔法の書を守る一族に生まれたアリーチェ。

13歳の誕生日を迎え、「本」の「守り手」となった彼女に不思議な「予言」がもたらされる。

自分の命や世界の命運まで変えてしまうかもしれない局面が次々と訪れてハラハラドキドキしました。

魔法が好きで、家族や出会った人たちを大切にするアリーチェが不安を振り払いながら前に進んでいくのを心の底から応援しながら読みました。ファンタジーの世界の美しさや楽しさはもちろん、自分と異なる人や世界を受け入れることの大切さを感じることができる1冊。

子どもから大人まで幅広い人たちにお勧めしたいです。

出版事業関係者 869218

出版事業関係者 869218

少し不思議な世界で巻き起こる冒険と成長。

長谷川まりるさんの『杉森くんを殺すには』がとても話題になっていたので読んでみようと思いました。

『屋根裏のラジャー』や『メアリと魔女の花』などのスタジオポノック的な世界観でとても映像化してほしいと思いました。本を読むことが『とくべつ』になる世界。えらいひとがなにか判断を一つ間違えたらそうなってしまうかもしれない。そんな小さな不安も心に寄せつつ鎖を解くように一つずつ階段を登る少女二人に励ましてもらえる作品でした。

レビュアー 1542197

レビュアー 1542197

魔法の呪文が収まる本を守る13歳アリーチェの物語に心奪われました。魔法の書と予言に従ってアリーチェが冒険することだけではなく、あっという間に大きく展開する場面では"ページをめくる手が止まりませんでした。魔法族との対話、予言の重み、多様な考えや生き方を受け入れるアリーチェが思い描く未来に胸が熱くなりました。アリーチェの物語、ぜひ多くの人に読んでほしいです。