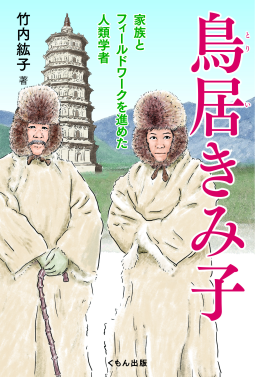

鳥居きみ子

家族とフィールドワークを進めた人類学者

竹内紘子

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2024/02/26 | 掲載終了日 2025/05/31

ハッシュタグ:#鳥居きみ子 #NetGalleyJP

内容紹介

第71回青少年読書感想文全国コンクール

課題図書 中学校の部

人類学者・鳥居きみ子をはじめて伝える力作

鳥居きみ子の夫は、「知の巨人」ともいわれ、明治から昭和時代にかけて活躍した人類学者、鳥居龍蔵です。彼の生涯や研究業績を紹介した本はたくさんありますが、きみ子のことはこれまで紹介されたことがほとんどありません。じつは、「家族とともに調査・研究する」という形で、女性の活躍が厳しい時代を生き抜いた先駆的な研究者なのです。人類学のなかでも、昔から伝わる生活・風習・伝説・歌などを調べる民族学を切り開きました。その生涯をはじめて伝える一冊です。

出版情報

| 発行形態 | ハードカバー |

| ISBN | 9784774333861 |

| 本体価格 | ¥1,400 (JPY) |

| ページ数 | 184 |

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

図書館関係者 612127

図書館関係者 612127

きみ子は1人の人間として認めてもらえないような、明治時代の女性像に疑問を持ち、何かを成し遂げたいと徳島から東京に出てくる。

そこで出会った明治から昭和にかけて活躍した人類学者の鳥居龍蔵。2人は子どもを連れてモンゴル、中国などに研究のために行き、

子どもたちもフィールドワークを共にして研究者になっていく。時代と戦争に挟まれた女性研究者の草分けとなった鳥居きみ子とその家族

の伝記です。

レビュアー 584711

レビュアー 584711

第71回全国少年読書感想文コンクール〈中学生の部〉課題図書に指定されたのを機にこの本を知り、表紙と内容説明に惹かれて読みました。

鳥居きみ子の夫、鳥居龍蔵は人類学の発展のために尽力した世界的な学者として知られ、明治から昭和にかけてモンゴルや中国で遺跡調査を行いました。きみ子も民族学的な調査研究を行い、龍蔵の片腕として数々の実績を残します。学者としての鳥居きみ子に焦点を当てた初めての本です。画期的であるばかりでなく、世界各地で戦争が行われる今、最も読まれるべき本だと強く思いました。

遺跡は現地で調査するしかありません。けれども戦争によって調査を中断せざるを得なくなるなど、思うに任せぬ状況が生じ、読んでいてもどかしく感じました。戦争さえなければ。今、この瞬間にも、そう思っている人がたくさんいるはずです。

二人のように誰に対しても相手を尊重し、敬意を持って接することは非常に重要ですが、なかなかできることではありません。龍蔵はきみ子を一人の人間として尊重し、妻、母ではなくきみ子自身として生きることを促します。理想的な関係と言えますが、二人が生きた時代にあってはもちろん、現代日本でも珍しいことではないでしょうか。未来の夫婦のあり方を示唆しているように感じました。

読み終えて、平和な世界を願わずにはいられません。ぜひ多くの人に読んでほしいと思います。

図書館関係者 841977

図書館関係者 841977

この本を読んで、鳥居きみ子さんという人物をはじめて知りました。きみ子さんは、女性が自分のやりたいことをやりたいようにできなかった時代に、自分の「やりたいこと」を求めて故郷を離れ、夫となる鳥居龍蔵とめぐり合い、民族学の道へと踏み込んでゆきます。女性だからとか、母親だからという枠組みにとらわれずに生きた勇気や信念の強さが伝わってきました。子どもたちが大きくなり、両親の生き方に意義を見出し調査に協力する様子も素敵でした。特に、絵画に興味があって留学した緑子が、両親や他のきょうだいたちと共に研究に参加する決意をするところが印象的でした。

レビュアー 946550

レビュアー 946550

鳥居きみ子の生き方は、まるで時代を駆け抜ける風のよう。

明治の女性が家庭に収まるのが当たり前だった時代に、彼女はフィールドワークへと飛び出した。

モンゴルの広大な草原を歩き、現地の人々と語り合い、文化を記録する。

その姿は、ただ夫を支える存在ではなく、研究者としての確かな足跡を刻んでいる。

読んでいると、「女性だから」と諦める必要なんてないんだ、と勇気が湧いてくる。

きみ子の挑戦は、今を生きる私たちにも響く。夢を追いかけること、家族とともに歩むこと、そのどちらも選べるのだと教えてくれる。

「虎と翼」もそうだったけど、この本も、子どもたちの新たな未来を切り開いていく一助となるのでは!?

フィールドワークや人類学などについて、なにも知らなかったなあ。このあたりはいろいろ勉強しなくては!