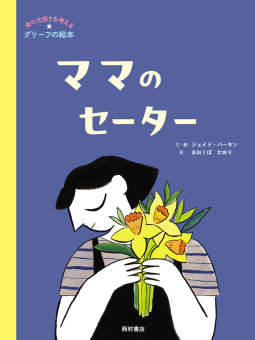

ママのセーター

ジェイド・パーキン 文・絵 おおくぼ かおり 訳

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2025/05/07 | 掲載終了日 2025/05/07

ハッシュタグ:#ママのセーター #NetGalleyJP

内容紹介

~命の大切さを考える グリーフ(深い悲しみ)の絵本~

思い出は まるで あたたかなセーターみたい。ぎゅっと 抱きしめることもできる。

ママが いってしまったって。

どこに いってしまったの?

だいすきなママを病気で亡くし、

さまざまな感情や喪失感を抱えている小さな女の子とパパ。

女の子は、ママのセーターをかいだり、触ったり、着たりすることで、なぐさめを感じています。

けれど…。

死別にともなう「グリーフ(深い悲しみ)」と生きることについて、子どもの目線で描かれた絵本。

世界14か国で刊行。

文・絵 ジェイド・パーキン

イラストレーター、作家。イギリスのブリストルを拠点に、世界中の雑誌や書籍などの仕事を手がける。母親を病気で亡くした経験から、グリーフをテーマにしたコミックを制作。数年後、出版社から子ども向けのグリーフの絵本の依頼を受けて、本書が生まれた。多くの子どもたちがこの本を手にし、グリーフが身近な存在として受け入れられるようになってほしいと願っている。

訳 おおくぼ かおり

チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)。早稲田大学卒業後、渡米。ラバーン大学大学院修士課程を修了し、CLSの資格を取得後、帰国。CLSとして、子ども病院や市民病院などの勤務をへて、現在、聖路加国際病院にて、病気の子どもやその家族の心のケアにたずさわる。

*チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS):子どもや家族が安心して病気や治療と向き合っていけるよう、心理社会的ケアを提供する専門職。

おすすめコメント

●推薦のことば

子どもの保護者が亡くなるということは、子どもの心と体に深く影響を与えます。保護者を失った子どもへの身体・心理・社会的な支援、すなわち死別にともなうグリーフケアは切実に求められています。(中略)わかりやすい日本語とやさしい絵からなる本書はグリーフケアを必要とする子どもにふさわしく、子どもに接する関係者にご一読いただきたく思います。 —— 国立成育医療研究センター理事長 五十嵐 隆

●チャイルド・ライフ・スペシャリスト、公認心理師、病棟保育士、絵本専門士から寄せられたコメント

・大切な人との死別によって、グリーフを抱えている子どもたちが実際に体験することや感じることがリアルに描かれている。(チャイルド・ライフ・スペシャリスト)

・思春期の子どもたちにも読んでほしい。ケアが必要な人たちの心によりそう絵本。(公認心理師)

・子どもの気持ちが淡々とそしてリアルに描かれているところがよい。(病棟保育士)

・生と死について自分自身も考えさせられた。子どもたちにそっと手渡してあげたい。(絵本専門士)

出版情報

| 発行形態 | ハードカバー |

| ISBN | 9784867060568 |

| 本体価格 | ¥1,700 (JPY) |

| ページ数 | 26 |

関連リンク

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

レビュアー 1469440

レビュアー 1469440

だいすきな だいすきなママを

過去形でしか語れなくなったこの気持ちを どこに置いたらいいのだろう

絵本には 多様な色が存在し

花が咲き 人は抱き 手紙を友達を運んでくれた それなのに

ママだけがいない その事実だけがのこってしまう

いまが悲しいと思うひとへ お休みが続いている登校班のあの子へ 病院にいる貴方へ

ひとりで読んでね

わたしは廊下でカノンを聞いているよ

レビュアー 781279

レビュアー 781279

「そろそろ面会の時間がおわりますよ」

私はこの言葉を、看護師として告げる立場でした。

それがどれほど大切な親子の時間であっても、面会時間には限りがあります。

だからこそ、心のなかで申し訳無さを感じながらも、伝えなければならなかったのです。

お子さんが帰ったあと、母親が溢れる思いを語った言葉の数々を今でも忘れることができません。

『ママのセーター』は母親と死別し深い喪失感を抱えた小さな女の子と、その子を見守るパパの物語です。

お葬式の場面で語れる周囲の言葉は、子どもを遺して旅立った人の葬儀で誰もが一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。けれど私にはその言葉の一つ一つがとても残酷なものに聞こえるのです。

グリーフケアの重要性は頭では理解していたつもりです。

でも、子どもに寄り添った絵本にはなかなか出会えませんでした。

この本には母親を失った寂しさや、友達とお母さんが一緒にいるときに感じる複雑な気持ちが、素直な言葉で丁寧に描かれています。

ママのお気に入りのセーター。

ママのにおいの残るそのセーターは、ぎゅっと抱きしめたくて、ずっと離したくない大切な宝物です。そのセーターは悲しみそのもののようでもあり、心を癒やす支えのようでもあります。

悲しみの大きさは変わらないけれど、少しずつそれを受け入れ行く姿が描かれています。

大人だって大切な人を失えば、その人が大切にしていた物をなかなか手放せないものです。子どももきっと同じなのだと思います。

保護者との死別が、子どもの心と体にどれほどの影響を与えるのか、この絵本を何度も読み返しながら改めて考えさせられました。

大切な人を亡くしたすべての子どもたちに、そして今悲しみの中にいる大人にも、ぜひ手にとってほしい一冊です。

教育関係者 468529

教育関係者 468529

グリーフケア。保護者を失った子どもへの心身、そして社会的な支援についての

ツールがあまりにも「ない」日本。

この絵本は、大切なママを亡くし、心に大きな黒いかたまりを背負い、岸をただよい

続けている気もち、孤独感から少しずつそれを整理していくさまが描かれている。

ママのセーターを通して。

グリーフの大きさは、決して小さくならない。でもそれを内包させていくことで

自分が成長しながらその気持ちを「ある」けれどだいじょうぶ、としてく過程は

辛いけれど、身近なものとして受け入れざるを得ないことも描かれている。

こういうことが起きないことが一番かもしれないけれど、そうではない。

ではどうしたらよいのか。

そういう視点を持って大人もいろいろ考えるべきだなと感じた一冊。

教育関係者 645139

教育関係者 645139

大きく描かれた目が気持ちをストレートに伝えてくる。大人でさえ、死を受け入れ難い。子どもならなおさら。そんな〝わたし〟が生きていく様子、変わっていく様子が心に染み込んできた。

--------------------

母の死の後、〝わたし〟のあとをついてくる黒いかたまり。まわりの音が遠くなっていく。友だちが心配してくれても、ひとりぼっち。

でも、それが自然なことだと、自分もそうだと伝えてくれた人がいた。パパだった。

ふたりでママのものを整理していく。それは、自分の心の整理になっていく。

そして残ったのは、ママのにおいが残る、赤くて大きなセーター。

グリーフ(死別による悲しみ)はそのセーターに似ている。悲しみは大きい。小さくなることはない。

でも、それをまとう〝わたし〟は大きくなっていく。だから、そのセーターがちょうどいい大きさになって、更に………

そうしたら、グリーフよりもっと大きくなって、世界の一部になったママが、きっと待っているよ。もちろん、〝わたし〟の心の中にも、ね。

だから、あわてない、あわてない。大丈夫、大丈夫。

レビュアー 1049450

レビュアー 1049450

ママが死んでしまったあと、黒いかたまりが影のようにわたしについてくるようになった。

『まるで、何日も海で泳ぎつづけているみたい。どうすれば、岸にたどりつけるんだろう。』

そんな気持ちをグリーフというらしい。

グリ―フをどう扱ったらいいのか、再び心に平穏が訪れるまで、どういうプロセスを踏んでいくのか。

「腫れ物に触る」という表現があるけれど、腫物をどう扱ったらいいのかわからないから、恐る恐る触れる、という表現になる。

傷ついた心をどう扱ったらいいのか、どう寄り添っていったらいいのか、そうした過程が分かりやすく丁寧に描かれていた。

レビュアー 1746316

レビュアー 1746316

愛の喜びがあれば、死別の悲しみは圧倒的。その悲しみとどう向き合うか。

主人公の「わたし」のように、自分の感情を認めながら進むことが大切だとわかっていても、現実にはその先に希望があることを想像できなくて、自分を守れないことがある。

だからこそ、その希望を心安らぐ情景として見せてくれる、このような本は重要だと思います。

また、一般的なフィクションでは死別が悲劇的、決定的なものとして描かれることが多いと思いますが、日常と併存するものとして、現実的・建設的な向き合い方を教えてくれる本は貴重だと思います。

死別を経験した人と、これから経験するであろうすべての人に、この本と、心身を落ち着けられる環境が届いてほしいと思います。

また私自身は、現在グリーフを抱えている状況ではありませんが、幼い頃によく理解できず未消化だった死別の思い出からか、無意識に死別を恐れるあまり、愛するということに対しても何となく足踏みし、人生の大切な喜びをシャットアウトしていたことに気付きました。

死別の悲しみへの向き合い方を知ることは、愛することの喜び、生命の力強さへの信頼を取り戻すきっかけになるのだと思いました。

貴重なご著書を拝読させていただき、ありがとうございました。

レビュアー 998972

レビュアー 998972

家族を病気で亡くした子ども。彼ら彼女らは同年代の子よりしっかりしている気もする。

自分の気持ち、その扱い方が自分自身で扱うけれど、抗えない範囲があるとすれば傍に居ても苦しい。

ともあれ具体的な心の焦燥感不安感は、当人でないのでよくわからない。

親を亡くしたその辛い気持ちを気持ちを経験のない我々に伝えてくれるだけでなく、

子供自身にとっても安心になる本であってほしいと思います。

レビュアー 752611

レビュアー 752611

ママと死別した後、癒えない悲しみを抱えたまま日常を生きるパパと娘。定まらない気持ち、海を泳ぎ続けているかのような不安。グリーフケアは周りの人々の気遣いももちろん必要でしょうが、自分自身の僅かずつの変化によるところが大きいと感じます。

悲しみはいつまでもなくならない。でも、悲しみと向き合う自分は成長していく。

決して簡単に言えることではないけれど、この女の子の心の微妙な動きが愛おしく思えます。ママの死を受け入れていく過程は、この子にさまざまな黙考を促し、それがこれからの「生きること」へと繋がっていくと理解できます。