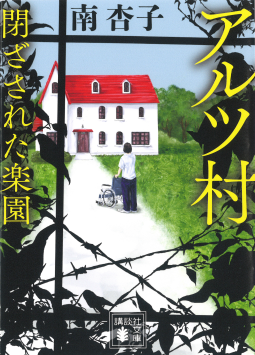

アルツ村 閉ざされた楽園

南 杏子

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2025/06/13 | 掲載終了日 2025/06/16

ハッシュタグ:#アルツ村閉ざされた楽園 #NetGalleyJP

内容紹介

▼

DVから逃れた女性が迷い込んだのは、

高齢者だけが身を寄せ合って生きる山奥の村だった──

老老介護、ヤングケアラー、介護破綻……

日本における「認知症のいま」を問う問題作。

そして衝撃のラスト!

▼

夫のDVに耐えかねて札幌の自宅を飛び出した明日香は、道北の見知らぬ村にたどり着いた。7歳になる娘のリサといっしょに。

村で匿ってくれたのは修造という高齢男性と、床に臥すハツの夫妻だった。

修造は認知症なのか、明日香のことを孫娘と勘違いして「なっちゃん」と呼ぶ。近隣の住民からも温かく迎えられた明日香親子であったが、この村は何かがおかしい。住民は皆高齢で、しかもほぼ全員が認知症を患っているように思われるし、そもそも自立した生活が成り立っていないようなのだ。

村まるごとが高齢者用施設ということなのか──。

現役医師作家のメディカル・サスペンス!

※本書は2022年3月に刊行された単行本を改題し、文庫化したものです。

-----------------------------------

著者/南 杏子(みなみ・きょうこ)

1961年、徳島県生まれ。日本女子大学卒業。出版社勤務を経て、東海大学医学部に学士編入。卒業後、慶應義塾大学病院老年内科などで勤務したのち、スイスへ転居。スイス医療福祉互助会顧問医などを務める。帰国後、都内の高齢者病院に内科医として勤務。『サイレント・ブレス』(『サイレント・ブレス 看取りのカルテ』に改題)がデビュー作。その他の著書に、映画化された『いのちの停車場』、NHKで連続ドラマ化された『ディア・ペイシェント 絆のカルテ』、『ステージ・ドクター菜々子が熱くなる』(『希望のステージ』に改題)、『ブラックウェルに憧れて 四人の女性医師』、『ヴァイタル・サイン』、『いのちの十字路』、『いのちの波止場』などがある。

出版社からの備考・コメント

空白ページは削除して公開しております。

発売前の大切なゲラをご提供させていただいております。弊社では、下記のような方からのリクエストをお待ちしております。

○発売に向けて、一緒に作品と著者を応援していただける方

○NetGalleyへレビューを書いてくださる方

○自分には合わない内容だった際、どういったところが合わなかったかなど、建設的なご意見をくださる方

下記に該当する方のリクエストはお断りさせていただく場合がございます。

ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

○お名前・所属などに詳細な記載がなく、プロフィールにてお人柄が伺えない方

○作品ごとに設けました外部サイトへのレビューのルールをお守りいただけない方

○フィードバック率の低い状態が長く続く方

-----------------

※※リクエストの承認につきましては現在お時間をいただいております。

販促プラン

★

読み終わりましたら是非NetGalleyへレビューをご投稿ください!

著者・担当編集者ともに楽しみにお待ちしております。

また、適したメディアやお持ちのSNSにもレビューを投稿いただき、多くの方に本を拡げていただけますと嬉しく幸いです。

※ネタバレになるレビューはお控えくださいませ※

ご協力の程、何卒宜しくお願いいたします。

★★★

作品の拡材や指定配本をご希望の書店様は

恐れ入りますが<講談社 書籍営業部>まで直接お問合せをお願いいたします。

★★

出版情報

| ISBN | 9784065398494 |

| 本体価格 | ¥890 (JPY) |

| ページ数 | 464 |

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

レビュアー 1768756

レビュアー 1768756

看護者の視点とジャーナリストの視点から認知症の介護現場が緻密に描かれている。ヤングケアラーや認知症介護者の介護疲れの実態などの社会の課題が迫るように提起されている。驚くべき最終展開。

つい2年前に近しい親族を看取り介護し、また近時は別の親類の認知症懸念を迎えて、タイムリーにこの書籍の推薦が上がってきたことに驚きながらも、今は全く無関係の人たちにもこの問題について考えてほしいと思う書籍。

レビュアー 1469440

レビュアー 1469440

戦慄が走った 正にふたつの大型台風が同時上陸したかのようだ

この終着 この手腕 声も言葉も出ない

夫の暴力に耐え兼ねた逃走劇 はじまりから 怒髪冠を衝く勢いだった

愛娘とようやく逃げ込んだ先は こともあろうに所在地非公開の場所

出会うのはほぼ老人 おそらくみな認知症

超高齢社会とはいえ 山に囲まれた集落とはいえ

金属柵は何のため? 病院に行っても医療費支払わないんですか

バンショウさん 貴方は誰?どこからきたの?

そこは 通称アルツ村

私は介護当事者ではない なにも知っていない

その事実に驚愕に思考が決壊している

取材メモと称して、時折挿み込まれる第三者の記載がある

九州の久山町の疫学研究も触れ フィクションを凌駕するひっ迫感に襲われる

人は誰もがみな死を迎える

日本はいま、米に紛争している

当たり前に享受できると思いこんでいた米に奔走している

わたしたちはちゃんと死ねるのだろうか

レビュアー 495038

レビュアー 495038

DVから逃げた母子がたどり着いたのは老人ばかりが暮らす不思議な村。主人公の明日香は看護師であるため、老人達への対応はうまく、村に馴染み安息を味わう。ただ、何かがおかしい……明日香がその村の秘密を解いていく過程を面白く読んでいたが、単に謎解きをするミステリーではなかった。医療の進歩や家族のあり方、介護の日々など様々な事を考えたり思い出したりした。

レビュアー 513020

レビュアー 513020

夫のDVから逃げ出した明日香は、娘・リサと共に見知らぬ村に辿り着く。高齢者ばかりの村は穏やかだが、微かな違和感があり・・・。

本音で言うと、超私的な個人的感情、現代の倫理観、法(古くの制定だが)基準にすれば否だが、社会の在り様、種の一員としての未来を鑑みれば是という、複雑な感情がよぎった。そしてコロナ禍を経てまた見え隠れするようになった薬開発における国際間の駆け引きや昨今ようやく表に出だしたヤングケアラーの問題がより惑わせているようにも思えてしまう。

また若い世代からは負担を担う実感として、中年世代からは負担と自身が近々陥るかもしれないという畏れ、老年世代からは実生活の過誤と各世代に関わってくる問題だと改めて実感した。

最終局面で明かされる真実にエンタメ性をもたせ引き付けられたことで、より逃れられない問題だと突きつけてくる。

この国(多くの先進国を含む)の喫緊の問題を真正面から向き合い問いかける作品。

教育関係者 1065458

教育関係者 1065458

明日香とその娘は、夫のDVから逃げる途中で、偶然に地図に載っていない不思議な村に迷い込む。その村はまったく想像もつかない場所だった。明日香は認知症患者ばかりが住む村に暮らしてゆくうちに、村の人々の生活状況と運営の仕組みを次第に知る。そして、最後に思いがけない結末を迎える。認知症患者の介護が家族へ及ぼす重圧という問題点を浮き彫りにし、認知症治療の難しさという盲点を突いたストーリーです。物語が展開する中で、随所に取材メモという記事が挿入され、謎の村を明らかにするヒントになって、読者に緊張感を与える。最新医学を駆使しても治療が全うできない認知症という病状を、医療分野の現状と社会問題の二面から捉えた素晴らしい作品です。

レビュアー 1066163

レビュアー 1066163

「アルツ村 閉ざされた楽園」というタイトルが、この小説のすべてを表しているように思う。作者が医者ということで、アルツハイマー型認知症などについての知識が豊富で、まったく違和感なく不思議なアルツ村に入り込んでいける。主人公の目線と、周辺の人々への聞き込みという形で話は展開していく。夫からのDVにあい、途中も色々な事件にまきこまれて、娘と命からがら逃げてきた主人公がアルツ村に入り込んでしまうのだが、そこの人々との交流や介護をする謎の影のような人々、親切な医師という面々との交流を描きつつ、アルツ村の異常さがじわじわと見えてくる。認知症介護の終わりのなさ、大変さといった社会問題、そして認知症という、身近にありながらもつかみどころのない病についても、読みながら深く考えさせられた。私が認知症にならないという保証がまったくないということも、そこはかとない怖さに通じていく。そして衝撃の結末が待っている。冒頭からいきなり物語に引き込まれていき、一気に読み上げた。エンタテイメント小説だが、認知症について、介護について、色々考えさせられる内容だった。

レビュアー 451615

レビュアー 451615

誰もが歳をとる。

死ぬまで、健康でいられればいいが、そうでない人もいる。

介護も大変だ。

この小説を読むと、アルツ村はそれほどわるくないような、かえってこれからの社会に必要なのかもしれないなと感じた。

久作さん、いい味、だしていましたね。

私は今まで、自分の親は突然いなくなって、悲しい思いをしたので、義理の両親の介護はすすんでやろうかと思っていました。

そして、祖母や叔母を介護しないで、行政にまかせた親戚達はなんて冷たい人達なんだろうと感じていましたが、介護はそんなに甘いものではない。

テレビドラマ、「渡る世間は鬼ばかり」で、長女の弥生が次男の嫁であるにもかかわらず、義理のお姑さんを引き取り介護して、優しくていいなと思っていましたが、現実はこんなにうまくいくわけでもない。

誰もが向き合わなければいけない、親な介護と自分の老後。

これは、読んでおいた方がいい。

図書館関係者 831903

図書館関係者 831903

これは決して創造の物語ではなく、いつか私たちに起こりうる未来だ。

自分の両親、祖父母、そして自分自身を重ねあわせながら一気に間に読み終えた。

著者が医師であるということも、この物語をより真実に迫る物語にしているのだろう。

すべての人に起こりうる未来なのだから、誰もが読むべき1冊。

レビュアー 1469380

レビュアー 1469380

アルツ村の正体がわかってくると、不気味で背筋の凍るような怖さに、読み進めるのを止めようかと何度か悩みました。しかしそれを超えるほどの面白さと、本当にこの村があるのではないかというリアル感で一気読みでした。

明日香の違和感や登場人物の態度から正体はわかりましたが、その他のスタッフなどの正体には最後まで気づかず。

海外からの日本の土地の買い付け、少子高齢化による介護人不足、ヤングケアラー、認知症の研究など、色々と学ぶことや考えさせられることが多かったです。

図書館関係者 1346912

図書館関係者 1346912

これは、フィクションなのでしょうか。超高齢化社会を迎える日本に住む者にとって、とてもひとごとと思えない内容でした。高齢者が生活する世間から隔離された村、そこに至るまでのそれぞれの人生の物語。とにかく考えさせられるお話でした。そして、最後の最後に起きるびっくりする展開。恐怖と不安が押し寄せてきました。

書店関係者 1078572

書店関係者 1078572

DV夫から逃げ出した明日香と娘のリサがたどり着いたのは北海道の山奥のとある村だった。

その村には認知症の老人ばかりが住んでおり、バンショウさんというヘルパーのような役目をする人たちの手を借りて独立した住居でそれぞれの生活を送っていた・・・。

はじめからなんだか少し奇妙で何かがおかしいのだけれど、認知症を患った住人のリアルな描写にうなり、認知症を患いつつもバンショウさんたちの手を借りながらそれぞれ思い思い暮らしている様子に、いや、これは介護の理想形なのか?と思ったり。

読み進めるうちに、どんどん何かがおかしいぞ?の濃度が増して、あれ?あれ?あれ?と思っているうちに、濁流にのみこまれたような衝撃のラストを迎えていました。

介護の抱える厳しい現実、認知症研究における問題点、生涯人間らしく生きること・・・。

怖くて面白くて読むのが止まらないのに、描かれている問題は、私たちがこの先のために今まさに考えねばならない事というよくできた物語でした。

いや、物語なのだけれど、ほぼノンフィクションのような、とても面白いのにすごく考えされらる一冊でした。

レビュアー 1030740

レビュアー 1030740

先日、新聞に国産コロナワクチンの治験者募集のチラシ広告があった。1日1万円で10日間だったか。ワクチンにしても華岡青洲の麻酔にしても治験・人体実験があってこそ安心安全なものとなる。

このアルツ村だって認知症の治癒へと繋がればいいんだ。この際、お前の似非人道主義や正義感なんて捨てっちまえと悪魔がささやいてきた。

レビュアー 1754098

レビュアー 1754098

認知症の高齢者ばかりが住む村。

定期的なケアが行われて、村人たちも穏やかに暮らしている。まさに楽園、これからの日本に必要な村。それなのに、ところどころで感じる不穏な気配や、不可解な謎。どうなるんだろう? この村の本当の目的は?

明かされる真実は、思っているよりグロテスクな結末で、わたしはちょっと恐ろしくなってしまったのでした。高齢化社会が進む現実の問題と、それにかかわる国の問題。エンタメとして楽しむだけにはできない作品でした。

レビュアー 545029

レビュアー 545029

現代の姥捨て山物語かと思って読み進めてきたら、予想を覆す展開にハラハラドキドキさせられました。高齢化社会を迎える日本にとって、認知症を親に持つ家族が急増し、この物語がフィクションではなく、近未来の出来事ではないかと痛感いたしました。

レビュアー 762615

レビュアー 762615

夫のDVが原因で娘を連れて家を出た主人公は認知症の老人だけが住む村に辿り着く。村に迎えられ暮らすうちに次第に違和感を覚えるが。村の悍ましい秘密とは何なのか。主人公の直面する真実とは。現代の介護問題も取り上げ、考えなければならない問題を投げかける。

レビュアー 1661930

レビュアー 1661930

どこかで主人公が同じ病気ではないかと匂わせる作者の意図(リサの言動)が見え隠れしながら、違う?と否定もしてみる。そんな自分の気持ちに気づきながら、本の中では主人公の目で、周りを見ている。くどいようですが、計算していると感じましたが、あっちに揺れ、こっちに揺れ、読み終えました。ありがとうございました。

レビュアー 1344341

レビュアー 1344341

老老介護、ヤングケアラー、介護破綻。認知症大国と言われる日本の問題となっている事柄がこの物語には盛り込まれています。

決して他人事ではないと感じつつ、ページを繰る手が止まりませんでした。

この著者の他の作品も是非読んでみたいと思いました。

書店関係者 566657

書店関係者 566657

認知症の患者や家族、彼らを取り巻く様々な問題などはとてもリアルに描かれていて、当事者である自分にとっても勉強になる部分があった。ミステリーとしてはどんどん気味悪さが背中に迫ってくる感じがたまらなくて、後半は一気読み。でも伏線はいろいろあったから驚きはなかったかな。アルツハイマーをアルツと言ったり、認知症をニンチと言ったりすることにははっきりと反対したいです。

書店関係者 1084454

書店関係者 1084454

認知症の方々が自分らしく生活していける村。そんな村があったら患者さんご本人にとっても、ご家族にとってもどんなにいいだろう。それなのに、理想的にも見えるアルツ村にはなんだか不穏な印象を受ける。今も社会問題となっている認知症や介護の問題とこの本ならではのミステリー性が上手くマッチしていた。

レビュアー 1479915

レビュアー 1479915

北海道の土地が海外資本に買われてるっていう実際の話とにんにしょうの研究を行っている土地というほんとか嘘か微妙なところの組み合わせがうまい!!

平和な村→認知症患者しかいない→研究施設っぽいからのラストの真相が面白かった。

徐々に不穏になっていくストーリー展開が王道だけどよかった!

レビュアー 1121163

レビュアー 1121163

DVから逃げ出した母子は不運な事故にあい、老人だけが暮らす村に辿り着く。

そこは認知症の人ばかりがおり、定期的に掃除や料理を提供するスタッフのような人たちがいる村。

認知症は今の時代、誰しも不安を覚える病だと思います。

もし、家族がなったら…もし、自分がなったら…。

そう考えた時、こういう村のような療養の形があってもいいのではないかという気もします。

認知症の勉強にもなりました。

そして、ラストの展開にやられました!

最初から読み直したくなる一冊です!!

レビュアー 454060

レビュアー 454060

この方の別の作品について以前「感動した」と聞いたので、ヒューマンドラマ的なものを想像していたのですが、完全に裏切られました。

DV夫から逃れるため、主人公が迷い込んだのは認知症患者だけが集められた理想郷だった。

徐々にそこで何が行われているか明らかに…

ぜひ最後まで読んで驚きと恐怖を共有してほしい作品です。

作者が医師のため、あながちフィクションと言い切れないところもまた、恐怖に拍車をかけます。

教育関係者 751214

教育関係者 751214

夫のDVから、7歳の娘を連れて逃げ出した明日香たちがたどり着いた村には老人しかいなかった。

北海道の原野としか表記されていないところにその村はあるという。

老人同士で支え合って農作業に励み、スタッフが介護も食事運びもしてくれて、医師いる。金銭的な心配もない。ここは理想的な姥捨村なのか!?

認知症患者の介護の現実、ヤングケアラーの悲劇。フィクションの小説であっても、取材記事のような感覚になりました。生まれ落ちたからには、刻々と時は過ぎていくもので、この物語を架空のものと割り切って読める人は少ないのでは。

読んでいる途中から違和感がありました。そのことが、まさかの展開になっていって!

ミステリーとしても面白く読めた1冊でした。

書店関係者 968798

書店関係者 968798

「アルツ村」この題名で物語の題材が予測できたけれども、なかなかに考えさせられる物語でした。家族が、自分が、と。目的はアレだけれどもそれだけ切羽詰まった現実があるから縋りたくなるなと。怖い話だと片付けられない。