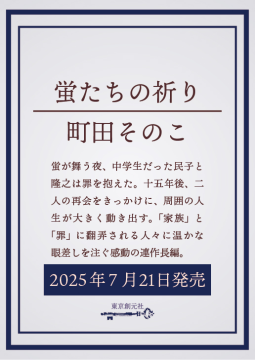

蛍たちの祈り

町田そのこ

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2025/07/21 | 掲載終了日 2025/07/21

ハッシュタグ:#蛍たちの祈り #NetGalleyJP

内容紹介

蛍が舞う夜、中学生だった民子と隆之は罪を抱えた。十五年後、二人の再会をきっかけに、周囲の人生が大きく動き出す。「家族」と「罪」に翻弄される人々に温かな眼差しを注ぐ感動の連作長編。

蛍が舞う夜、中学生だった民子と隆之は罪を抱えた。十五年後、二人の再会をきっかけに、周囲の人生が大きく動き出す。「家族」と「罪」に翻弄される人々に温かな眼差しを注ぐ感動の連作長編。

出版社からの備考・コメント

・多くのレビューをお待ちしておりますが、物語の核心をつくような、所謂「ネタバレ」はお控えください。

・ネタバレ行為はネットギャリーのみならず、読書メーター、ブクログ、Twitter 等の多くの方が目にする場でも同様にお控えいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

・本作は校了前の大切なゲラデータを著訳者よりご提供いただいた上で公開をしています。本作の刊行を楽しみにお待ちいただいている、多くの読者のためにも、ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

・多くのリクエストをお待ちしておりますが、過去のフィードバック状況やレビュー内容からリクエストをお断りする場合がございます。予めご了承ください。

・いただいたコメントは帯やPOP、X等SNSでのご紹介など、弊社販促活動に使用する場合がございます。予めご了承ください。

出版情報

| 発行形態 | ソフトカバー |

| ISBN | 9784488029296 |

| 本体価格 | ¥1,800 (JPY) |

| ページ数 | 288 |

関連リンク

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

書店関係者 907063

書店関係者 907063

罪を背負うということ、罪を背負わせられるということ。その過酷さに胸を痛めては、なんで、どうしてと、思わずにはいられません。でも、どんなにつらい現実を生きていても助けてくれる人がいて、そして誰かの助けになれることもある。

正道の人生をみていると、生きることは痛みだけではない。優しさに触れる瞬間もあるんだと、希望が湧いてきました。

また、物語のなかのたくさんの叫びに胸を打たれました。とくに正道の言葉は鋭い!沁みる!

「おれが、こうされたかったからだよ」「愛と罪は別だ!」「しあわせをくれたひとには、最後は『ありがとう』しか言えないんだな。」などなど、ガツンとくるものばかり。

ラストは祈りが届く瞬間、祈りが生まれる瞬間をみた気がします。

読者の胸にあたたかい祈りが届く一冊。

素晴らしい作品をありがとうございました。

図書館関係者 906578

図書館関係者 906578

連作作品。視点が変わりながら、正道が生まれる前から青年になるまで語られていく。

隆之と正道の出会いでもある2章目「少年の日」が良かった(実際は、1章目と2章目の間に、書かれていない出会いがあったのだと思うけど)。

3章目「神様にお願い」で登場した可憐が、その後どうしたかなと気になる。正道によって救われたけれど、うまく大人になれただろうか、、、。

直前に読んでいた町田そのこさんの作品が、『コンビニ兄弟』シリーズだったので、今作のテーマの重さにぐっときたけど、“底“と思える状況の中でも人の優しさを見ることはできるのだなと思うような、そんな作品だった。

そして、見守りたくなるような人物たちが多く、ハラハラしながらも応援してしまった。

300ページに満たない作品だけど、じっくり読み込んでしまう物語だった。

図書館関係者 841977

図書館関係者 841977

「逃亡のよる」で、正道のルーツである幸恵のエピソードから始まり、正道が成長する過程を通してストーリーが進んでいきます。「少年の日」も「神様にお願い」も、禄でもない教師が子どもたちを更に追い詰めてるのが腹立たしい。でも、正道の誕生に立ち会った隆之との再会が正道を救い、「少年の日」のラストには明るい兆しが見えました。「神様お願い」からは、正道が人を救ったり助けたりする姿に、頼もしさを感じつつもせつない気持ちになりました。隆之が自分の罪に課した罰もだいぶせつないです。子どもたちには健やかに育ってほしいという願いを正道も口にしますが、多くの大人たちがそう願うのにも関わらず、不幸な境遇の子どもたちは大勢います。子どもたちが無事に自分たちの望んだ未来を手に出来る未来があるべきなのに。つらい描写の中にも所々救いがあって、ホッとできるお話になっていました。

書店関係者 1084454

書店関係者 1084454

「親ガチャ」「毒親」という言葉が一般的になってから数年が経つけれど、この本を読むと改めて親子って何だろう、家族って何だろうという考えてしまう。

血のつながりよりも、他人に救われることだって、きっと多い。どんな人に会うかによって、その後の生き方が変わることもある。それならば、できるだけ誰かにとっての小さな小さな光になれたらと願うような物語だった。

教育関係者 645139

教育関係者 645139

産まれる前から様々な人とその死に関わってきた正道の半生。その生き様に、親子関係とはついてまわるもので、家族とはつくっていくもの。そして何よりも運命とは人が運んでくるものと感じた。

---------------------

『逃亡の夜』

生きる気力もなくなった幸恵に残されたのは、お腹の中の子の胎動だけ。

やってくる運命には2種類ある。突き落とす運命と、救い上げる運命。そしてどちらも運んでくるのは人。幸恵のもとへは逸彦と隆之が運んできた。

そして自ら選ぶ運命もまた、人との関わりの中での選択となる。幸恵は15年前に続いて2回目の辛い運命を選ぼうとする。でも今回はお腹の中の命が、産まれる前からの親子関係がその選択に待ったをかけてくれた。だから幸恵は始めて強い意志を持って、最後の選択をしたのだろう。

『少年の目』

優等生の小学5年生の正道。しかし、引き取った夫婦など彼を取り巻く人がもたらす運命に心が引き攣った。その中で、正道は自分を知り、他人を知り、そして心が限界を超える寸前に佐吉に会う事ができた。同じ佐吉なのに人々と正道の目に映る様のなんと違うことか。だからこそ佐吉が正道の元へと連れてきた運命は、救い上げる運命だったのだろう。

そして、佐吉の息子隆之と幸恵の息子正道のやり取り。親子とは何かを考えさせるとともに、それを超える、家族をつくっていく結びつきもあり得ると信じさせるものだった。だからこそ、正道は歩んでいくだろう。その名前に相応しく。

『神様にお願い』

正道が転校してきた中学校の同級生となった可憐。彼女も、正道や隆之とは異なる親子関係に振り回されていたとは。やはり、彼女の運命も母からの破綻という形でもたらされた。

それに対し、産まれる前からの自分の話をする正道。〝その臭い〟がとれないという正道。だからこそ、「自由に踏みにじっていいのは、自分の命だけだ」から続く、彼の言葉を読むのが辛かった。声変わりもしていない正道に大人びた雰囲気を纏わせてしまっている本心だから。そして、そこから助けてもらいたいと願っているから。

『しあわせのかたち』

運命は人がもたらすもの。ならば人との結び付きのない紅実子には、運命は訪れない。だから悩むこともない。そんな彼女の人生に関わってきた隆之と正道。紅実子から見た2人の様子が語られていく。似た雰囲気をまとった、でも親子ではない2人の。

そんな紅実子も、初めて自らの意思で運命を選択する。やはり人と繋がりたかったから。そんな紅実子と彼女のお腹の子に、正道は自分と幸恵を投影したのだろう。過剰と言ってもいいほどの「子どもの親への愛と幸せ」ついての想いを彼女に訴える様子に言葉もなかった。3年前の可憐との落ち着いたやり取りとのあまりの差に、正道の心の深い傷を見た思いだった。

しかし、この結末とは。正道の心の傷が更に深くならないか、その事で頭がいっぱいになった。

『蛍が舞うころに、また』

20歳になった正道。でも葬式や火葬など、死に関係する事柄は今だに辛すぎるのか。

でも、「幸せをくれた人には、最後に『ありがとう』しか言えない」との気づきは、隆之の最後に残してくれたものなのだろう。そして、幸せに手を伸ばせなかった人への同情と共感。それを理解しない者への怒りが言葉になっていく。ただ、神代がいてくれた事と、血の繋がらない家族をつくれたことで、正道はどれだけ救われてていたことか。これも、人が連れてきた運命。

そして、あまりにも正道らしい就職先。とうとう22歳の誕生日、正道は蛍を見るために「あの場所」に戻る。そして、隆之が幸恵を励ますために見せたものを、神代を通して知る。希望の光を。やっと、やっと正道が子どもらしささえある笑みを浮かべることができたその時、2人は新たに見たもの。それでようやく運命が一回りした。

だから、これから正道は自分の運命を創り出していくのだろう。彼に、本当の意味での幸あれ。

教育関係者 468529

教育関係者 468529

聖書の勉強のために通っていた修道院でシスターから「人はみな原罪を背負って生まれてくる」と聞き、

「え?知らんうちにこの世に存在していたのに、原罪といわれても理解できん」と思ったことを思い出しました。

そしてこの本を読む間、この世界にのめり込みながらどこか「読む側の立場でよかった」とヒリヒリした想いを

抱えながら読んでいる自分に気づきました。

それほどまでに、1つひとつが深い連作短編集なのです。

親は選べないが子も選べない・・・なんと過酷な言葉なのでしょうか。

それぞれに出てくる登場人物たちの境遇が、身近なようでとても厳しくそのなかで隆之の存在が光り輝くように

見えたりもする。決して聖人君子ではないのに。

暗闇をほんのり照らす蛍の光と、朝の空に救われる。

ずっしりと重く、それでいて爽やかでもある読後感に包まれる本でした。

図書館関係者 546150

図書館関係者 546150

物語の流れもさることながら、選ばれた言葉の奥に潜むたくさんの意味合いを考え、そのときの自分の心の映し鏡にできる小説だ。

川端康成の小説を読むときの感覚や読後感と、かなり近く、何度も読み返したくなる。物語を読むことで、自分の中身を洗い直せるような気持ちになる。

多数派に安住する人々は、少数派の背景を娯楽として消費していることに気づかない傾向がある。

安全地帯からの「かわいそう」や懺悔はうんざりだ。余計に抉られる。

その苦しさをこんなに詳らかにしてくれたこの小説に、感謝する。

書店関係者 1103628

書店関係者 1103628

生まれた時から、顔も知らない親の罪を背負わされ生きていくことの壮絶さを誰が想像出来るだろうか。

自分自身には何の非も無いのに蔑まれ、縋るべき親も肉親も居ない。もはや生きて行く事すらままならないだろう。ただそこに奇跡的に救いの手が差し伸べられる...。

物語りの中盤までは読んでいて辛すぎて読み進められないかもと思ったが、後半の主人公である正道が生きる場所を得てからは心からホッとして一気読みした。

たとえ家庭が虐待の場であったとしても

自分は愛されたのだ、そして愛されているのだと言う事に確信を得た時、人は生きて行こうと思えるのかもしれない。

辛いけれど素敵な作品でした。

図書館関係者 1694122

図書館関係者 1694122

これでもかというほど不幸な子どもたちが出てきます。つらい話はニガテなのですが、著者様の本はなぜか読まずにいられなくなります。短編連作ですが、前の話とどこでつながるのか探りながら…前の話を引きずりながらどんどんハマってしまいました。生きているうちに幸せを感じてほしい。強く強く祈りながら読了しました。

書店関係者 1746232

書店関係者 1746232

この本は、読んでて苦しかった。でも、最後まで読んで良かったと思ったのは、この本には希望が入っているから。それこそ、本当に蛍のような微かな光かもしれないけど、その微かな光で生きていけると思う人もいるはず。この本は辛い世の中を生きている人に、光を示してくれる本じゃないかなと思います。

書店関係者 988271

書店関係者 988271

子供は親を選ぶことができない。親の負の遺産を背負わなければいけない事がどれだけ大変なことなのか。

それでももし隆之のような人がいればすこしは背負う物も軽くなるのかもしれない。でもそれは子供の時の

人に言えない経験があったからそうなんだと。

親の人生によって隆之も幸恵もそして正道もそしてその他にも、子供たちの人生を大きく変えてしまった。

でも周りの大人の影響でそれは良くなる可能性が大いにあるんだろうなと思います。

辛かっただけではない、本当の所は本人しかわからないんだろうな。

周りは結局自分の価値観で決めつけてしまうんだなと思います。

図書館関係者 831903

図書館関係者 831903

また、すごい物語を読んでしまった。

あれだけ夢中になって、打ちのめされてしまった前作。

その前作からまだあまり時間が経っていないというのに、”蛍たちの祈り”はものすごい熱量だ。

どうやっても途中で止めることはできず、前作同様一気に読み上げた。

そしてしばらくの間、”蛍たちの祈り”のこと以外、何も考えることができなかった。

最近、タイトルや内容に奇をてらって、結末に少しがっかりしてしまう物語が多い中、ここまで真剣にひとつひとつの物語に取り組む著者には尊敬しかない。

町田そのこ先生、私たちは先生のお話をいつも、いつでも楽しみにしています。けれど、どうかお身体に気をつけて。

書店関係者 940038

書店関係者 940038

登場人物たちの未来を祈るような気持ちで読みました。

救いのない状況でも人との出会いや、ささやかなやさしさが登場人物たちを少しずつ変え、小さな希望を持ち続ける姿が、赦しへの視点が、静かに心に刺さります。

その痛みをずっと抱えて生きなくてもいいんだよ。あなたには、あなたの人生があるのだと、真っ暗な道に小さな灯がともされたような安堵が心に広がりました。

書店関係者 1801045

書店関係者 1801045

町田そのこ先生の作品は、「うつくしが丘の不幸の家」と「星を掬う」を読んだことがあり、こんなにもつらい現在から主人公たちは救われるのだろうか?とどちらも思いました。

先生の作品は読了感がとてもよく、少し前向きになれるなと思っていて、「蛍たちの祈り」もそうなのかなと思いリクエストさせていただきました。

率直な感想としては、「町田そのこ先生の作品だぁ・・・!」と感じました。

目まぐるしく移り変わる環境、正道の強さ、人間関係の大切さ。経験があるからこそ、人を救える優しさ。

私は間違いなく、町の大衆と同じような行動を取ってしまうだろうな、とも。

気付けば泣きながら読んでいましたが、「蛍たちの祈り」も読了感はとても良かったです。

事実はわかりませんが、間違いなく彼らの正解はそこにあったのだと。

とても素敵な作品が読めて幸せです。

ありがとうございました。

図書館関係者 584759

図書館関係者 584759

やり切れなさと切なさ悲哀憤りが蔓延するなかに、蛍の光に象徴される僅かな希望と再生が感じられる、ザ・町田節。高望みではなく多くの人が当たり前に享受している日常を生き、少しだけ幸せを感じたかっただけなのに、悉く潰されどうしようもなく追い詰められ堕ちていくしかなかった女性にまつわる時の流れと人間模様。子どもに罪はない筈が、産まれる親を選べない因果が再び子を追い詰める。見かけや噂に翻弄される世間や周囲の心無い言動には辟易するが、それでも社会的弱者を見捨てず、必ず救いを用意している作者の祈りがひしひしと胸に沁みる秀逸な1冊。

書店関係者 994443

書店関係者 994443

辛い真っ暗な暗闇の中で、ほのかな光に焦がれる人々。

親の業に苦しむ子供たちに胸が苦しくなりました。

自分の子供たちに親のせいでの辛い思いや苦労をさせまいと改めて思いました。

今作もそれぞれの複雑な背景の描き方が秀逸でした。

書店関係者 1660588

書店関係者 1660588

ハラハラと…また一気読みでした、町田先生

気が触れてもおかしくない環境に置かれた者が

血縁を超えた誰かの助けで救われる

手を差し伸べてくれる

たとえそれがダークヒーローだとしても

すっかり忘れていました「愚直に生きる」ことを

読了後は救われる気持ちになる作品です

書店関係者 1078572

書店関係者 1078572

出てくる人物出てくる人物、なんてハードな人生を背負っているのか・・・。

いわゆる「親ガチャ」ハズレの人物たちの連作短編集。

暗くて重くて辛くて、読むのを辞めてしまいたくなるような内容なのに、なぜか読むのを止められない。

町田そのこさんの魅力がぎゅっと詰まった一冊だと思いました。

「親ガチャ」ハズレの人生にも、どこかに救いは転がっているはずだ。

そんな祈りを感じる物語でした。

私は誰かの救いであり、誰かは私の救い。

そうあることを信じて諦めない、そうゆう思いがパンパンに詰まっている一冊でした。

書店関係者 1821104

書店関係者 1821104

面白かったです!ページを捲る手が止まりませんでした。

サスペンスフルな始まりでしたが、読後感はとても清々しく、何かを一歩前に進められそうな気がしてきます。正道が素敵な友情に出会えたことがとても嬉しいです。

正道が隆之の火葬に神代を連れてきた理由は一見地味で、そのリアルなあたたかさに感動しました。

一章ずつ視点が変わる構成も魅力的でした。物語が盛り上がる絶妙なタイミングで語り手がバトンタッチされて高まりました。

タイトルである“祈り”から、登場人物たちの生きる強さと他人に向ける優しさを感じました。

図書館関係者 468407

図書館関係者 468407

町田さんの作品は、いつも生い立ちが不幸な登場人物が出て来て読むのが苦しくなるものがおおいけれど、本作も同様でした。

親からどんなに理不尽な仕打ちを受けても、子供達は逆境から立ち上がる力強さを備えている。

そして慟哭を乗り越えた先には、自らの足で立ち、幸せを他者に分け与えることのできる人に成長している。こんなラストが待っているから読める作品なんだと思います。

昭和52年生まれの私が子供だった頃、育児放棄、虐待なんてニュースで聞いた記憶がありませんでした。温かいご飯、太陽の匂いのするフカフカの布団、お風呂でバシャバシャ、ワイワイ遊ぶ楽しい時間。そんな風に育ててくれ、大学まで進学させてくれた両親には48歳になり母になった今では心の底から感謝しかありません。小学校の教師になった今、目や心を見開いて子供達の笑顔を見ていかなくてはと強く気付かされました。

教育関係者 528943

教育関係者 528943

2018年に発表された短編を原形に、救いを求めもがき苦しむ子供たちと、動けなくなっている大人たちに向けた、初期と現在の「町田そのこイズム」が詰め込まれた壮大な希望の物語。

不穏な始まりから何度も光が射すも、その度に暗む。物語の性質が劇的に変化する構成にとても驚かされた。

自らの意思や努力だけではどうにもならない環境下の子供たちと、それを不器用に救おうとする堕ちた大人たち。この作品が伝えたい事は何なのか?ずっとそれだけを考えながらページを繰り、最後にきっとこれだという答えを見付けた。

皆、ただ前に進みたい。どんな形でも、どんな言葉でも、誰かの心を軽くする事が出来れば、という真っ直ぐな祈りを感じる作品だった。

教育関係者 751214

教育関係者 751214

業を背負わされた人の、少年から青年期が書かれた連作短編集。

町田そのこさんの小説の登場人物の台詞には、血がドクドクと流れていて読み手をも飲み込むほどの勢いがあります。この本では業を背負わされた正道の言葉がこれにあたりました。

「子どもは、無条件に親を愛します。そういう風にできている」

血の繋がりについて考えさせられたこの作品。子は親を選べず、親も子を選べない。

「覚悟」という言葉はどこにもなかったけれど、登場人物全員が何かしらの覚悟を持って生きている姿がかっこよかったです。

書店関係者 1816442

書店関係者 1816442

絶望の中に小さく光る希望。まさに蛍。

読んでいる最中はとてつもなく苦しくて目を背けたくなるような気持ちが込み上げて来たけど、でも蛍のような希望を手繰り寄せて縋り付きたい気持ちで読み進めました。

これは本屋大賞とか取りそうだなぁ……(笑)私も紙の書籍で購入して再読したい。苦しくて切ないけれど心が折れそうなときに必ず力になってくれる、そんな一冊として手元に置いておきたい。

書店関係者 1670311

書店関係者 1670311

自分の力ではどうしようもない苦しさで溢れる連作。

守るべき子どもを苦しめるだけでなく、罪を背負わす。その後の人生をも狂わすやりきれなさ。

こういう物語に出会うと、1人でも寄り添ってくれる人がいたら、と思うことがよくあるけれど、ああ、1人じゃだめなくらい、親って特別なんだなと思い知らされた。

そのせいか、温かな場面ですら悲しくなる。

読むのは辛いけど、彼らの平穏な生活を願って目を逸らせず、サスペンス要素もあっての一気読み。

図書館関係者 1484771

図書館関係者 1484771

うっかり夜中に読み始め、最初の章でエッ…!?となってしまい、最後までいってしまいました…町田そのこさんの作品を読むと、人には目に見えない色々な部分が大なり小なりあることを意識しようという気にさせられます(すぐ忘れてしまいますが)。これまで読んだ作品では舞台が九州地方の雰囲気でしたが、今回は違う感じでした。『子どもは親を選べない』確かにそうです。でもカンペキな親もいません。作中の親たちにも言いたいことはあるでしょうが、子どもがつらい目にあう場面には憤りしかないです。

書店関係者 1052272

書店関係者 1052272

蛍たちの祈り/町田そのこ 東京創元社

【要約】

親の罪を背負い次々を不幸が訪れる中、それでも前を向いて生きる少年の物語。

血の繋がりを越えた感動と、それでも血の繋がりを求める感情に、

葛藤と感動で心がズキズキ・ドキドキゆれまくる。

重い心がほどけていくラストシーンに感動

#読了

【感想】

血の繋がりを越えた感動と、それでも血の繋がりを感じる物語

親の罪を背負い、苦難の中でも前を向いて生きようとする少年

しかし、あの親の子だと冷たい目線を向ける周囲の大人達

救い上げてくれたのは、奇妙な縁を持つ人物。

そして少年も、同じ不幸を背負って欲しくないと救っていく行動が、

やがて自分自身への救済にもつながっていく。

これまで閉ざされていた少年の内面から、徐々に徐々に感情が

こぼれてくる最終章。そして、不幸の連鎖の終わりを感じられる

ラストシーン、凄くよかった。嬉しくなった。

構成としては、各章の終わり方が凄く良い連作風で、

どうなったの!?と立ち止まり、次の章のページをめくる時に、

もーむっちゃドキドキした。

こんなに不幸な物語なのに…その中でひとかけらの幸福が現れ救われる。

町田先生やさしいなぁー。

素敵な物語をありがとうございます。

書店関係者 487759

書店関係者 487759

もし親が殺人という罪を犯し、

その罪を残したまま死んでしまったら子は親の罪を背負うべきか。

そんなことはないと思いつつも、

やはり色眼鏡で見てしまうのが人なのだと思う。

そして子も罪を背負わざるを得ないのだと思う。

理不尽さに怒りながらも人生を諦めながら生きて行くのはとてもとても悲しい。

隆之は自身の償いや幸恵への感謝の気持ちから正道を引き取ったのかもしれないけれど、

正道にとっては初めて大人に守ってもらえた安心感や無条件の愛情を感じられたのだと思う。

そしてその正道も神代を始めこれからたくさんのこどもたちを救って行くはず。

血の繋がりが家族を作るのではなく互いを想い合う気持ちこそが家族を作っていくのだと感じました。

図書館関係者 841003

図書館関係者 841003

一気に読んでしまいました。主人公は隆之なのか正道だったのか。虐待されていたり、それぞれ色々な悩みを持っていたがどの話も最後は心があたたかくなった。そして蛍で始まり蛍で終わる。とても綺麗なラストだった。

図書館関係者 1170607

図書館関係者 1170607

正しい道を生きて欲しいという願いから正道と名付けられた少年の誕生から始まり、多少なりとも彼に関わる人達を描きながら正道の成長を追っていく連作短編集だと私は思った。そして物語のキーパーソンは正道の育ての親となる桐生隆之ではないだろうか。

自分自身に非がなくても偏見に振り回されたり、自分ではどうしようもないことに人生を狂わされていく人がいるということを突きつけられた気がした。

真摯に生きていれば手を差し伸べてくれる人は必ずいるということも。

町田さんの書く小説は時として現実よりも厳しく辛い気がするけれど、心揺さぶられるものがある。微かであっても光が差し、希望が見えるラストに毎回救われる。

今回も然り。

書店関係者 1150088

書店関係者 1150088

暗く重ためなお話でしたが、スイスイ読めました。

子供は親を選べない。という現実は切ないですが、

どんなに辛い経験をしても、記憶を消すことはできなくても、自分の意志で前を向いて進める!と思わせてくれる作品でした。

書店関係者 968798

書店関係者 968798

こんなにも苦しくて辛いのに読むのが止まらない。物語に引き込まれました。「子は親を選べない」生まれた時点で辛いことが決定されるなんて悲しすぎるけどこれもまた現実なんだろうな。平等なんて幻想。等しく幸せにと願うことの虚無感。それでも。それでもと願わずにはいられない。「蛍」に象徴される儚い希望に涙。