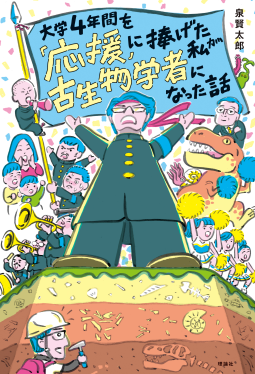

大学4年間を「応援」に捧げた私が古生物学者になった話

作: 泉賢太郎 絵:死後くん

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2025/07/08 | 掲載終了日 2025/07/09

ハッシュタグ:#大学4年間を応援に捧げた私が古生物学者になった話 #NetGalleyJP

内容紹介

古生物学者を目指すはずが、なぜか大学で「応援部」に熱中。同級生に実力で大きく差をつけられた著者は、応援で培ったガムシャラさを武器に、なんとか挽回を図り……。「すべての出遅れてしまった人」に贈るノンフィクション。

古生物学者を目指すはずが、なぜか大学で「応援部」に熱中。同級生に実力で大きく差をつけられた著者は、応援で培ったガムシャラさを武器に、なんとか挽回を図り……。「すべての出遅れてしまった人」に贈るノンフィクション。

おすすめコメント

好きなことがあっても、その「好き度」がもっと高い人を目の当たりにすると「自分は大して【好き】なわけじゃないんだな」と勝手に落ち込んでしまう。そんな経験はありませんか? でも「なんとなく好き」も立派な「好き」なのです。化石や古生物のことを、「なんとなく好き」でいつづけて、古生物学者にまでなってしまった著者の体験談は、さまざまな温度の「好き」を肯定してくれます。

好きなことがあっても、その「好き度」がもっと高い人を目の当たりにすると「自分は大して【好き】なわけじゃないんだな」と勝手に落ち込んでしまう。そんな経験はありませんか? でも「なんとなく好き」も立派な「好き」なのです。化石や古生物のことを、「なんとなく好き」でいつづけて、古生物学者にまでなってしまった著者の体験談は、さまざまな温度の「好き」を肯定してくれます。

出版情報

| 発行形態 | ソフトカバー |

| ISBN | 9784652207055 |

| 本体価格 | ¥1,400 (JPY) |

| ページ数 | 191 |

関連リンク

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

レビュアー 1469440

レビュアー 1469440

大学受験で一浪した

「研究者」なんとなく抱いていた将来ではあったが

学部生の4年間は研究者になるための準備とは 異にするにもほどがある[こと]に情熱を傾けていた

博士課程を終了した 妻子もある けれど常勤職はなかった

それでも

人生 もう一度やり直せるとしても 同じ生き方を選択するだろう

なんで?どうして?知りたがりの小中学生には 児童書というよりキャリア教育本

大学って勉強するってどういう感じ? フィールドワークって楽しそう!いろんな国行けたり

院って?博士課程まで行って どうするんすか?

ポスドクってマイナスイメージしかないんですけど・・・

著者自身

「自分は 何もやりきったことがない コンプレックス」「大脱走」「チンプンカンプン」

が多出する時間を相当経ている

それでも それでも、の原点は

本人の潜在意識なのか編集者の意図なのか

迷い、もがく時間のなか 方向性の解を見出したとき「!」が多出する

好き、だけで 憧れになれたら苦労はしない

けれど 無責任な他人のいいねに一喜一憂しない

自分はやりきった! と言いきれる

そんな人がここに実在する

折しも夏到来 大学はこれからオープンキャンパスや学祭がはじまる

~どんな結果になるかわからなくても、あっちもこっちも行ってみる~

~「やります!」は魔法のことば~

著者の放つ「!」の熱量を体感できる場所は千葉にある

図書館関係者 497016

図書館関係者 497016

東大出身で研究者になった人なんて、どうせ小さいことからずっと1つのテーマを研究し続けて、「博士ちゃん」とか呼ばれて、挫折も知らずに今の職に就いたんだろう、なんて偏見を思い切り覆される。

その一方で、応援団の部活動に明け暮れた大学生活、奨学金を得るための作戦、実績を出すためのがむしゃらな研鑽など、険しい研究者への道を示されて、賢い人でもこんな苦労をしてるんだと思い知る。

高校生くらいになってふんわりと「研究者ならずっと研究していれば良さそうだから研究者になる」とか言ってる子がいたらぜひ読ませてあげたい。

レビュアー 529296

レビュアー 529296

本書は、千葉大の教育学部で地学を教えている著者が、いかにして古生物の研究者になったかを記したものだ。同じように大学での研究者を目指す人には参考になることも多いと思う。著者は1浪はしたものの、東大出身だが、入学後に最初に叩いたのがなんと応援部の扉。著者は「できるだけキツい運動部を、4年間、やりきりたい」という謎の願望があったことによる。誰も東大生に応援部に入ることなんて期待していないと思うのだが、著者の心の中には、独自の価値観があったのだろう。応援団時代にもいろいろあったようだが、東京大学大学院の「理学研究科地球惑星科学専攻」に進学して本格的に研究者の道を歩み始める。

本書を見ると、理系研究者の道がいかに狭き門で、その門をくぐりぬけるにはどうすべきかのノウハウが詰まっているように見える。ただ、研究者になるために応援部に入る必要はないということを一応言っておこう。

教育関係者 468529

教育関係者 468529

応援団の応援ぶりを見たくて神宮球場に足を運び、「六旗の下に」を観にいくという我が家。

もちろん泉先生が現役応援団リーダー部で太鼓を叩いていたのも拝見しています。

神宮球場での雄姿も、旗を腰のベルトにつけて風圧に耐えている姿も。

ですからこの本に出会って、読み始めて「え!」「あの?」と思わず違った意味で家族で盛り上がってしまいました。

・・・というニッチな話はここまでにして・・・

「好き」を極めていくと「ポスドク」の道が大きな口を開けて待っています。

著者もその道を歩むわけですが、研究者の視点として「論文の多作」と「応援のスピリット」という切り口をもって進みます。

論文については、研究手法を一つに絞らないというやり方なのですが、これは多角的に考える、につながり、自分の研究だけではなく

研究室を持ってから学生の研究への指導にもよさそう。

さらに彼の良いところは、今までの経験をすべてプラスに転じて行動につなげるところです。

「古生物を研究したい」という一本の大きな樹木の幹を育てるために、すべての経験を滋養としていく。

その背骨となる部分に「全力で他者を応援してきた」という大きな要素があることが、とても良いと思いました。

研究者になりたい人にも勧めたいですし、このように「やりたい」ことに邁進できる世の中であり続けられるよう願ってやみません。

レビュアー 1604179

レビュアー 1604179

一浪の末に東京大学へ。それなのに応援団にのめり込んだという愉快な語り口の本。この鍛錬はいつか役立つかもしれないが、坂道ダッシュの4年間が過ぎていく。博士課程まで進み、無事に古生物学者になれたけど、マニアックな分野に興味を持つ人を増やすため、情報発信して応援団を増やしたい。真面目なようでそうではないようで、とにかく前向きに取り組む。あえて人と違うことをやる、がむしゃらに。そのスタンスでは通用しないこともあったけど。休まる暇もなく、常に追われてやりたいこともできない、収入も得なければ。大変な職業だが楽しそう。

図書館関係者 601014

図書館関係者 601014

努力と根性でここまでできるんだ…ということを絵に描いたように実践されていて、

努力と根性で物事を継続できるのも才能のひとつだなぁとつくづく感じさせられました。

自分のがんばり次第で巻き返しを図れるということを体現されているので、

いまのままじゃダメかも…と弱気になっている人に読んで腰を据えてもらいたいと思いました。

ただ、大学4年間を「応援」に捧げる人が入学者定員の一枠を占めるであるのであれば、

その枠で4年間自分の興味のある研究をしたいとか、あの図書館を使いたいとか、あの先生のもとで学びたいとか、

そういった、目指していても入れなかった人が「自分だったら…」と思ってしまう気がしました。

もちろん合格を勝ち取ったのはご本人だし、入学した人だからこそ応援部にも所属できたわけだから、

時間の使い方は他人にとやかくいわれるものではないだろう、と思いつつ、

司書課程に加えて教職を取り、他専攻の科目やらなんやらとっているうちに卒業要件単位の2倍取った身からすると、

大学の(少なくとも院試モードになる前)3年分の学費がもったいないなぁと思わずにはいられませんでした。