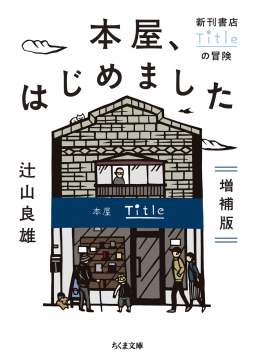

本屋、はじめました 増補版

新刊書店Titleの冒険

辻山 良雄

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2020/01/11 | 掲載終了日 2020/01/31

ハッシュタグ:#本屋はじめました増補版 #NetGalleyJP

内容紹介

「何かを始めようと思っている」すべてのひとへ

東京・荻窪の小さな新刊書店「Title」。

「本が売れない」と言われるこの時代に、駅から徒歩12分という立地にオープンしながら、個人経営の書店としては異例なまでの好成績を上げ、注目を集めています。

そんなTitleの店づくりの秘密がつまった一冊が待望の文庫化!

物件探し、店舗のデザイン、カフェのメニュー、イベント、ウェブ、そして棚づくり。事業計画書から開店後の結果まで。リブロ池袋本店のマネージャーだった著者が、自分の書店を開業するまでのすべてを公開。

さらに文庫化にあたり、開業から現在までを書き下ろした1章「その後のTitle」を増補。

「自分の店」を始めた辻山さんの冒険の記録。

「何かを始めようと思っている」すべてのひとの背中を押してくれる一冊です。

【「はじめに」より】

この本が、本屋を志す人にとってはもちろんですが、何かを始めようと思っている人の背中を押すようなことがあれば、それに優るよろこびはありません。

【「文庫版あとがき」より】

本屋は語るものではなく、本を売ってはじめて商売になるのだから、本来は黙って本を売っていればよいのだろう。しかし、黙って良い店を作っていれば、それだけでお客さんがくる時代は過ぎ去った。(……)現場での時間を大切に生きて、自分を枯らさず語り続けていくしかないと覚悟を決めた。

【目次】

はじめに

■第1章 前史

原風景/緑と青の水玉の表紙/本そのものよりも好きなこと/リブロ入社/福岡、広島、名古屋/「池店」の濃密な日々/閉店

■第2章 萌芽

課外活動/母の話/すべてはこのために

■第3章 準備

はじまりは捻挫から/どこの街でやるか/店名―没案二つ/なぜ「新刊、カフェ、ギャラリー」なのか/組織のかたちとお金のこと/物件決定/内装の中村さん/商品の仕入れ方/本の選び方、並べ方/POSレジは使わない/カフェの進め方/ロゴデザインとブックカバー/ウェブがつくる「信用」/開店前から知ってもらうために/定休日をつくる/開店前夜

■第4章 本屋開業

本を紹介するのが本屋のしごと/「邪魔をしない」という姿勢/接客の発見/イベントから始まるもの/取材を断るとき/WEB SHOPオープン/店舗の外に仕事をつくる/フードメニュー登場/新刊の仕入れ方/どんな本が売れたのか/お客様との不思議な物語/店主の日常

終章 プロになりたい

一年目の結果、二年目の仕事/町の本屋のこれから/Titleが閉店する日/

■文庫増補章 その後のTitle

五年目のTitle 試し読み /売上と利益のこと/Titleのある街/本屋という場所/その本に出合ったと思う瞬間/手仕事のような本、原石の本/本屋ブーム(?)に思うこと/ひとりのbooksellerとして/後悔してますか?

文庫版あとがき

Title事業計画書 試し読み

Title2016年度営業成績表

解説 若松英輔

本屋Title周辺略図

【著者プロフィール】

辻山良雄(つじやま・よしお)

Title店主。1972年、兵庫県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、大手書店チェーンリブロに入社。広島店と名古屋店で店長を歴任後、2009年より池袋本店マネージャー。15年7月の同店閉店後退社し、16年1月、東京・荻窪に新刊書店「Title」を開業。

著書に『365日のほん』(河出書房新社)、画家のnakabanとの共著に『ことばの生まれる景色』(ナナロク社)がある。

おすすめコメント

書店関係者、いつか自分の店を持ちたいと思っている方だけでなく、仕事に悩むすべての人に読んでほしい!新入社員、就活生、転職しようか迷っている方にも。「いい仕事」ってなんだろう?「自分がやりたい仕事」ってなんだろう?辻山さんのお仕事にふれるとそんなことを考えさせられます。進むべき道をあたたかく照らしてくれる、そんな一冊です!何かを始めようと思っている方こそぜひ!

出版情報

| 発行形態 | 文庫・新書 |

| ISBN | 9784480436481 |

| 本体価格 | ¥720 (JPY) |

関連リンク

NetGalley会員レビュー

レビュアー 495695

レビュアー 495695

青梅街道沿いの西荻窪に、看板建築をリノベした店舗を構えて五年─カフェとギャラリーを併設した新刊書店『Title(タイトル)』の店主が綴る、本屋開業ワンツースリーの明朗会計ノンフィクション。

“本はどこで買っても同じではない”<場>に付加価値を、、。

──旅先で立ち寄ったTitleの気圧を今も肌に記憶している。

私と相性ぴったりだった忘れられぬ書店だ。

◆文庫化にあたり【Titleのその後】を増補した完全版。解説は若松英輔さんときた。◆『Title』の題字はnakabanさんだったのね。単行本読了当時はピンときてなかった私。活躍目覚ましいイラストレーターは、その後店主の著作「ことばの生まれる景色」で再びタッグを組む。

レビュアー 530109

レビュアー 530109

辻山さんは「Title」という書店を開きました。

カフェを併設している書店へは、いろんな人がやって来ます。意外と店内をざっと眺めただけで帰ってしまう人が多いというのは不思議です。

たとえ気に入った本が見つからなかったとしても、本屋を楽しんでいくことってできはずなんですけど。

本棚にどんな本が並べられているのかを眺めたり、どんな本がおススメなのかを聞いたり、ということをしない人が書店にやってくるというのは何故なんでしょうね?雑誌やwebに載った店だから行ってみたかっただけなんて悲しいなぁ。

辻山さんの「Titleをはじめてから、より本のことが好きになった。」という言葉がステキでした。

レビュアー 540565

レビュアー 540565

最高のビジネス書

これはすごいです!

あえて乱暴な言い方をすれば、景色の見えるビジネス書です!

港にあるような肩で風をきり、「後は自分でどうぞ」的なフレームワークは一切登場しません。

本に書かれているのは創意工夫を凝らし、本屋を生業とする軌跡。

POSレジの件やカフェの進め方など、凡ゆる貴重な情報源を惜しみ無く提供している辻山さんは、間違いなく”与える人“ギバーです。

よって一流の画家やデザイナー、写真家の協力を得ることができるのでしょう。

さて本書は増補版として、その後のTitleが書かれています。

どこか達観した様子も伺えるのだが、そこには本に対しての熱い思いも読み取れます。

あとがき、事業計画書、解説のすべて探ろうとせずに、そのままの視点で読むことをおすすめします。

“1人でやろうとしている本屋だけど、数多くの人(辞めた会社の人まで)の見えない手があって、仕事ができるのは忘れてはいけないことだと思います。“(本文引用98p)

教育関係者 562965

教育関係者 562965

3年前に出た同名の単行本にその後を追加した文庫版.本屋を開きたいと思っている方はもちろん,本好きにはたまらない本です.著者自身も「文庫版あとがき」で書いているように,単行本を継承している本体部分は「初々しさ」と「勢い」があります.おまけ的につけられている本屋にまつわる資料も,参考になる人にはたまらないと思う.

レビュアー 545935

レビュアー 545935

本書は、著者が前職から開業の準備過程、店づくりから1年目の結果まで真面目に丁寧に描いてくれている。読んでいて考えさせられる事柄も多い。

本書巻末にある”Title”の営業成績表を見ると従業員2名(店主ご夫婦)の給与と店の営業利益の合計をみると平均的なサラリーマンの年収とさほど変わらない。上場企業の中堅どころと競べると見劣りするともいえる。それでも自分も廻りからみても成功といえる。それは何故か。年収だけ競べれば本屋より稼いでいるサラリーマンの多くに満足感がないのは何故か。

スーパーマーケットを始めとした大型量販店や大手資本のチェーン店が小売の当たり前の姿になった中で、独立した小売店が生き残る方途としてニッチな分野の専門店化があったが、ネットショップが当たり前になった中で専門店は店を構える必要もなくなってきている。そんな中で店を構える必要性はなにか。

いまや、小売店はものを売ることで商品と人・作り手と使い手を結びつける場所ではなかろうか。自分の気に入った(もしくは気になった)商品を紹介しそれを買いたい人に届ける。買いたい人にあった商品を選び紹介する。商品を通じてそれをつくる人と使う人、使う人同士を結びつける。元々から小売店に有った機能かもしれないが、そこをしっかり抑えておくことが小売店の生きる道なのかもしれない。

まちの本屋さんはやはり大変だなあと思いつつ、その大変さを解った上で敢えてチャレンジしたという人を後押しする、もしくは漠然と脱サラしたい人にこんな感じだけどやってみる?と考えるネタを紹介する。いずれにしても、これから始めて見たい人にお勧めしたい本である。

メディア/ジャーナリスト 436713

メディア/ジャーナリスト 436713

この本は、事業計画書や損益計算、営業成績なども載せられていて、個人書店を始めようと思っている人には、とてもありがたく感じられるかもしれません。私はTitleに行かせてもらったことがあり、棚の本やSNSなどを拝見していると、辻山さんの読書量・知識量に圧倒され、ただただ尊敬しています。他の本屋でも買える本を、TitleのWEBSHOPで購入している人がいる、という話もすごいと思います。Titleだけでなく、他の本屋さんにも足を運びたくなる本だと思います。

レビュアー 525179

レビュアー 525179

リブロで働いていた著者が

新しく小さな書店を準備から開店、その後までを

丁寧に綴られていて

個人書店を持ちたいと思う人にはバイブルとなる書です。

パートナーと一緒にブックカフェにされていて

機会があれば行ってみたいと思いました。

書店の店主によって本のラインナップや

店づくりが変わること。

特に小さい本屋では限られたスペースで何を打ち出すのか…。

近所の本屋に行くときに本棚の見方が変わる一冊です。

レビュアー 543519

レビュアー 543519

【『本屋、はじめました 増補版』を三行で表すと?】

①「リブロ」で手腕を振るっていた著者が、新刊書店Titleを立ち上げるまでの回顧録。

②「立地探し」から「内装」、「本の仕入れ方」まで、各ステップが丁寧に描かれています。

③増補版では、開店後の書店のリアルも補足されています。

【『本屋、はじめました 増補版』を読むと・観るとどんな気持ちになる?】

・書店だけでなく、新しいことを立ち上げたいときにも参考になる

・書店って、こんなこともするんだ!と勉強になる

【『本屋、はじめました 増補版』まとめ】

本書を読んで、印象に残ったことが、二つあります。

一つ目は、「開店する立地の重要性」です。

実はこの本を読むまで、「本屋はとりあえず駅前にあれば人が集まるんじゃないの?」とどこかで思っていたフシがありました。しかし、その考えは間違っていることに気づかされました。

著者は何度も候補の物件に足を運んで、周囲の人通りや店舗、雰囲気などを確認してから立地を決めています。こうした丹念な下調べをする姿勢こそ、評判の店を形作る核なのかなと思いました。「駅から離れた場所であっても、人に来ていただけるモデルをいかにつくれるか」という考え方は、素敵だなと思いました。これは、書店に限らず、他の種類の店舗を作る際にも重要だと思います。

二つ目は、「人を頼ることの重要性」です。

新しい物事を始める時、人に手伝ってもらうことというのは大切です。どんなに小さな書店も、多くの人たちの手が加わって、ようやく形作られます。

著者は、具体的な事業計画書を作り、その都度にアレンジや修正を行うことで、周囲の人たちの協力を得ていきます。決して独りよがりなものではなく、周囲の人たちの意見に耳を傾けていきます。本当に重視する核は残し、変更すべき点はアレンジしていく。その繰り返しこそが、良い店舗を作り上げていくコツなのかなと思いました。

完全なノウハウ本というよりも、暖かみのあるエッセイのような印象でした。

書店に限らず、新しく店舗を立ち上げようと思っている人は参考になると思います。

また、書店の裏話や、オススメブックリストも掲載されているので、単純に書店や本が好きな人も面白く読める本です。

#本屋はじめました増補版 #NetGalleyJP

レビュアー 466417

レビュアー 466417

●「本屋だけじゃなく出版業界が見える本」

なぜ本屋をはじめたのかというのは勿論

出版業界の流れというか時世も追える本で

とっても勉強になりました。

本が好きなのではなく本に囲まれるのが

好きという表現など

非常にイメージしやすい言葉が多く、

級数も大きかったので読みやすかったです

本が好きな人にはとっても楽しめる本だと思います

「新刊書店Titleの冒険」というタイトルから小説だと思って手に取ったのだが、著者がリアルに本屋さんを始めるまでの道のりのあれこれで読み始めて驚いた。だが、どんどん引き込まれあっという間に読んでしまった。本屋開店マニュアルではない。

学生時代、町の本屋さんでアルバイトをしていた事が生々しく蘇ってきた。午前中は美容室が定期購読の雑誌を受け取りに来る。昼間はポツリポツリと近所のお年寄りが顔を出し、小学校が終わるころから店内が慌ただしくなってくる。少年漫画の発売日は期待で目をキラキラさせて駆け込んでくる。夜、仕事帰りのサラリーマンがやってくる。社長も奥さんも気さくで、学生のアルバイトを親戚の子を見るように優しくしてくれた。町の小さな本屋さん。レジをこなすのに精一杯で、お客さんと言葉を交わすというのもそうなかったと思うが、本というもので繋がっている感じがしたのを覚えている。その本屋さんもずいぶん前に廃業してしまったようだ。何十年ぶりに学生時代を過ごした土地を訪ねた際、探してみたのだが建物もなくなっていた。

自宅近くにあった町の本屋さんも10年前に閉めてしまった。大型店やネット書店の存在に加え、少子化で教科書を扱う数がグッとへてしまったためと聞いた。本屋がなくても明日死ぬというわけではないが、リアルに手に取って見る機会が減るということ。多様な本(情報)をリアルに手に取って自分の世界を広げる機会が減ってしまうことに、漠然とした不安を感じた。

ネットで何でも手に入るようになったが、それだけではないものが実店舗には求められている。その付加価値は何だろう。本書の中で著者もそのようなことを言っているが、どの仕事も根底には「よりよく生きるための何かに関わりたい。その中で私も相手も幸せだといい」というのがあるように思う。本書で本屋を開店し、運営する中で大切にしようと思ったこと、販売する上で大切にしていることも綴られているが、一貫してそういう思いがあるように感じる。

本屋を作る話を読んでいたのに、いつのまにか自身のありようと重ねていた。実は「私」を作る行為だったのかもしれない。

巻末の事業計画書は大変参考になった。自分の仕事で一度作ってみようと思う。やりたい事、やらないといけない事が明確になりそうだ。この度文庫として出版という事だが、手元に置いて節目節目に読み返したい本だ。

レビュアー 547662

レビュアー 547662

何か個人でお店を持てるなら、本が好きだから古本屋とかいいなぁと思っていたけれど、

本当に本が好きならば、本のことを思うなら、新刊店でなければいけないと気付かされたのがこちら。

新しい本がなければいづれ書物は枯渇してしまうし、古書では書き手にほぼ何の利益も与えない。

書き手が書き続けられる経済を作らなければいけないのだ、と。

とはいえ、今の社会で個人が開業するにはとてつもなく高い壁が立ちはだかるのは想像に難くない。

のに、その壁を超え順調に経営されている#title のオーナーが書かれた一冊。

個人で書店を開くため開くまでのあれやこれや(提出した計画書まで)が書かれたこちらですが、

個人的には辻山さんがそれまで働かれた書店#LIBLO の話は、人生で一番通ったであろう書店の話だったので、それはそれは興味深くありました。

リブロがなくなったのはジュンク堂が来たせいかと、西武から本屋さんなくなるのかと思ってたら三省堂が入って、どういうこと?ってずっと心の片隅にあったモヤモヤは解消されましたが、それが大人の事情だったことに対してはなんだかなぁではあります。

あとがきにある若松さんの最後の一文はこれまでの全てが救われちゃう「ずるいわー、それ」と思いました。

凄く良い意味で。

教育関係者 565489

教育関係者 565489

都会の本屋さん・・と、思わずため息が出ました。

地方ではなかなか こうはいきません。

人気作家の新刊が発売日当日に店頭に並ばないことがよくあるのです。

ましてや、イベントなど、夢のまた夢。行ってみたいです。

書店員さんの仕事の大変さは(小説で読んで)理解はしているつもりでしたが、

改めて、熱意だけでは成り立たないことが分かりました。

いつも応援している本好き人間です。本屋さんを応援しています。

レビュアー 575100

レビュアー 575100

電車の中

病院の待合室

スマホを見ている人が多い

スマホで読書している人もいるだろう

私もその中の1人

またまだ私は紙の本のほうが主流

個人の書店が無くなりつつある昨今

個人の書店を維持させるのは

容易ではない

どんな職種が上手くいくかはわからない時代

ターゲットを絞っているわけではないだろうが、本を愛している人たちが自然と集まる

場所を作って

あそこに行けば私の好きな本が

何かあるかもと思わせる場所がある安心感

それこそが今必要とされているのかもしれない

短くても本の感想を言い合える

その様なお店

最近見ないけどお元気かな?

相手を思いやる気持ち

そんなお店っていいですよね

Titleはその様なお店になってますね

店主の本そのもの、本の内容、本を取り巻く環境への愛情を感じる事ができる

内容でした

教育関係者 455878

教育関係者 455878

東京に行ったら、荻窪駅で降りて徒歩12分の本屋『Title』へ行ってみたくなる。店主の辻井さんは、本が好きで本屋が好きで、たぶん本屋であることが天職のような人。本屋になりたい人も、そうでない人も楽しめる本。いつか『Title』にお邪魔してみたい。

レビュアー 480801

レビュアー 480801

今は、本屋さんが町から消え始めて寂しいですが、町の本屋さんの厳しい現実が胸に刺さるようでした。

著者は本が好きで本当に本のことを考えているのだと思いました。

いつまでも、町の本屋さんがあるような時代でありますように願っています

#本屋はじめました増補版 #NetGalleyJP

レビュアー 554976

レビュアー 554976

古い民家を改装して作った新刊書店「Title」。

そこは、著者の本や書店というのもへの思いが溢れ、

訪れる人々にとっても色々な体験ができる場所。

そのような素晴らしい書店を個人で開業することを決めてから、開店の日までの準備も細かく綴られています。

個人経営の書店を開店するという、著者の強い信念が伝わってきました。

今までは、何も考えずに本を購入していましたが、色々な事情、大変さを知る事ができ、

本に対する思いが今まで以上に強くなりました。

読めば一度は行ってみたくなる書店です。

レビュアー 449454

レビュアー 449454

著者の辻山さんがどのように本屋をはじめ、続けてきたか、その過程がものすごく細かく書かれていてびっくりした。こんなに教えてくれちゃっていいの?!というか。本屋を始めたいと思っている人、本屋が大好きな人、すべての本好きに刺さる本だと思います。

書店関係者 558803

書店関係者 558803

本屋をはじめたい人の背中を押してくれる素敵な一冊でした

開業までの前史として、辻山さんが勤めていたリブロでの日々が描かれています

池袋本店でのフェアやイベント、お店の終わらせ方など

「どんな姿勢で挑むのか」

大きな書店での働き方について、たくさんの気づきがありました

後半からは、出店するまでの実務的な情報が想像以上の丁寧さで綴られています

最終ページには事業計画書や営業成績表も掲載されており、数字を見るとかなり具体的にイメージできます

もし自分のお店ならこうしたいな…とつい想像してしまいました

黙って売っているだけでは売れない時代

自分の経験を文章で残し、活かしてほしいという想いからこの本は生まれています

「はじめに」で、何かを始めようと思っている人へ、とありました

本屋をはじめたい人はもちろん

今、何か一歩踏み出したい人にもぜひ読んでほしい一冊です