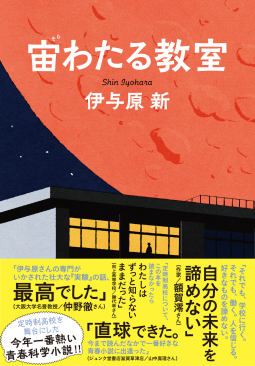

宙わたる教室

伊与原新

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2023/10/18 | 掲載終了日 2024/10/28

ハッシュタグ:#宙わたる教室 #NetGalleyJP

内容紹介

第70回青少年読書感想文全国コンクール

課題図書 高等学校の部

東京・新宿にある都立高校の定時制。

そこにはさまざまな事情を抱えた生徒たちが通っていた。

読み書きに難を抱えて落ちこぼれた二十一歳の岳人。

子ども時代に学校に通えなかったアンジェラ。

起立性調節障害で不登校になり、定時制に進学した佳純。

中学を出てすぐ東京で集団就職した七十代の長嶺。

「もう一度学校に通いたい」という思いのもとに集った生徒たちは、

理科教師の藤竹を顧問として科学部を結成し、

学会で発表することを目標に、

「火星のクレーター」を再現する実験を始める――。

『月まで三キロ』『八月の銀の雪』著者がおくる、

今年一番熱い青春科学小説!

出版情報

| 発行形態 | ハードカバー |

| ISBN | 9784163917658 |

| 本体価格 | ¥0 (JPY) |

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

書店関係者 784072

書店関係者 784072

科学とひとことで言うとなんだか冷たいイメージがしていたけれど伊与原新さんの作品を知ってからわたしたちにとってとても身近で思っていたより難しくないと気づいた。

そんな科学を軸に様々な年代の人が自分を見つめもう一度立ち上がる様子に頑張ってとエールを送りながらわたし自身も背中を押されるようでした。

火星の青い夕焼けをいつか見てみたいです。

メディア/ジャーナリスト 448563

メディア/ジャーナリスト 448563

夜間学校の物語というと、山田洋次の映画「学校」のシリーズが印象に深い。さまざまなバックグラウンドを抱え夜間の中学校に通う生徒たちの物語は何作か作られた。

一方、この著作の舞台となっているのは、夜間高校。しかも実際の出来事が元になっているという。

さまざまな世代の学生が集う夜間高校。校舎は普通高校と共用、机も共用なので、そんなところからトラブルが起こったりもする。

そこに「科学部」が創設される。ここが面白い。そこに参加する生徒にそれぞれスポットを当て、ある最終目標に向かって共同作業するプロセスが描かれる。この構成も見事。全く興味が途切れない。

そして何より読後感がいい。暑苦しい夏、爽やかな清涼感が味わえる一作だ。

現代、高校は多様化している。

私が取材で関わったのは、eスポーツをメインに掲げる高校。取材した校舎は渋谷の真ん中にあり、大半の時間はゲームを実践でやっているが、もちろん普通の授業もあって、きちんと受ければ高校卒業の資格も得られる。1人の生徒の母親に話を聞いたが、中学時代は引きこもりだった息子が喜んで学校に通っていると涙ながらに語っていたのが印象的だった。

あとは同じ渋谷にあるギャルの学校。TikTokの授業があったり、ネイルを学ぶ学科があったり、これもまた今時の学校だった。

ほかにもリサーチでは、オール通信制で日本一の生徒数を有する「N高校」などもあがり、とにかく多様化している。

そんな中、最も興味深かったのは、サポート校と呼ばれる制度。最近ものすごい勢いで増えているようだが、要は通信制高校とリアル学校のハイブリッド型で、通信制高校のカリキュラムを受けると高校卒業の資格が取れる。そのサポートをリアル授業で受けるというもの。授業がビッシリとと入っているわけではなく、むしろ生徒が楽しく勉強できる環境を作ることに注力している。通っているのは、病気や引きこもりで中学に通っていなかった生徒や障がいのある生徒など。こちらもいじめで中学にはほとんど通えなかった子どもがほぼ皆勤で通ったみたいな話があって印象的だった。

そんな高校もいずれかにはぜひ舞台にしてほしいものだ。

図書館関係者 906578

図書館関係者 906578

著者が実話に感銘を受けて書かれた小説。完全なフィクションとしているけれど、「あとがき」を読んだ時に、本編の続きかと思った。

さまざまなバックグラウンドを持つ定時制高校の生徒たちが科学部を創設したことで、新たな居場所を得て、自らの可能性を開いていく。

そこには顧問の理科教師・藤竹先生の存在が大きい。というか、この先生が科学部のメンバーを集めた。

この部活の生徒たちはそれぞれの事情を抱えながら、それでも何かを頑張りたくて、授業を受けに登校し、そして部活に顔を出している。

どの人たちも、応援したくなる。

定時制について、研究者について、実際にはうまくいくことばかりではないだろうけど、この小説ではそこはメインテーマではない。

幾つになっても学び始めることはできるし、知らないことを突き詰めて調べていくこと(実験、研究していくこと)はこんなにワクワクすることなのかということを教えてくれる。

登場人物たちの、生き生きした姿を想像しながら読むのが楽しい作品だった。

図書館関係者 841977

図書館関係者 841977

定時制高校を舞台にした小説。岳人、アンジェラ、佳純、長嶺。それぞれの理由で学校に通えなかった4人と、藤竹先生が主な登場人物で、藤竹先生が岳人たちと関わりを持ち、とある思惑を持って一人ずつ科学部に勧誘します。それぞれの背景や、全日制の生徒とのトラブルや関わり、科学部としての活動など、たくさんの気づきや、驚きがありました。人間は誰もが知りたい・学びたいという気持ちをもっている。難しいかもしれないけれど、一人ひとりに合った形でそれを伸ばしていけたらいいと思いました。

書店関係者 426127

書店関係者 426127

この作品でオポチュニティのことを知った。いや今までにも聞いたことはあったのかもしれない。しっかりと名前と存在を認識したのはこの作品のおかげ。今もどこかにいるいろんな人が興味を持って様々な謎を考え調査して解明に繋げようとしてくれてることに感謝。

長嶺さんを最初は時代の変化についていかない頑固な爺さんと思っていた。読み進めて妻思いの夫という面を目の当たりにした時、ご夫婦の苦労と想いと願いが浮かんできて涙が止まらなかった。

この作品は、個人の想いや希望・努力も大切だけど人とのつながりが色んなことを膨らませていくのだととても前向きなメッセージを伝えてくれた。

書店関係者 491721

書店関係者 491721

年齢もバラバラな定時制高校の生徒が集まって科学部を作ることに。

目標ができることで各々が少しづつ変わっていき、今まで閉ざされていたかに見えた未来が開けた時は胸が熱くなった。

出会いもきっかけも運といえばそれまでだけど、彼らが掴んだものはとても大きいと思う。

いくつになっても遅くないと背中を押されたので、私も何か新しい事をはじめたい。

図書館関係者 1102565

図書館関係者 1102565

見過ごされたディスレクシア、貧しさ故に諦めた自分の将来、戦後の集団就職、起立性調節障害・・・様々な理由で進学を断念した者たち。学校に通いたい、そんな切実な思いで定時制高校の門をくぐった生徒と、彼らを支える1人の教師の大きな挑戦が描かれている。

学びを止めることは簡単だ。しかし学校に通って勉強ができる日常が、実は当たり前なのではないということに改めて気付かされる。一度は諦めたからこそ、ここに描かれた科学部員たちには、学ぶことの尊さが誰よりもよく分かっているのだろう。

青空の見えない夜の高校。でもここには確かに高校生の青春がある。「あそこには、何だってある。その気になりさえすれば、何だってできる。」学ぶ気持ちがあれば、私たちは宇宙だってわたれるのだ。

図書館関係者 1150140

図書館関係者 1150140

本を読み終わったのに、まだ東新宿高校定時制課程科学部の面々と実験室にいたい、もっと知りたい、先に進みたい、居ても立っても居られない感じが収まらない。

世代もバックグラウンドも異なる学生が、自分の精通している分野を生かして、一つ一つ課題をクリアしていくプロセスを追体験することは、本当にワクワクさせられた。実話をベースにしていても、なんとなく日常生活から遠く感じられる惑星物理学を、著者の筆は、手元に引き寄せてくれ、大阪府立高校の定時制課程の偉業をわかりやすく伝えている。

図書館関係者 625858

図書館関係者 625858

高校定時制課程。さまざま事情を抱えた4人の生徒と教師が科学部の活動を通して、居場所を見つける物語。

生徒たちが学ぶ楽しさを知り、それぞれの得意を生かして研究を進める姿には、胸が熱くなった。

競争社会、学歴社会に生きる私たち。

子どもたちは学びを楽しめているだろうか?知りたい気持ちを育めているだろうか。

子どもだけでなく大人も。

知りたい気持ち、わくわくする気持ちは誰の心の中にも眠っているのではないだろうか。

そんな気持ちに気付かせてくれる一冊。

全ての人の学びが大切にされる社会となりますように。

図書館関係者 719484

図書館関係者 719484

定時制高校の物語。

様々な事情を抱えた生徒たち。

科学部を作り上げていく様子が、生徒それぞれにスポットをあてながら進んでいく。

仲間がひとりまたひとりと増えていき、ぶつかり合いもあるが、結束していく。

実験のあたりは難しい部分もあるが、特には気にならない。

セッションに参加するための努力は生徒にとってかけがえのないものになったと思うと

藤竹先生がいてくれて良かったと思わずにいられない。。

書店関係者 485866

書店関係者 485866

青空教室のように晴れ渡ってはいないけれど、どこまでも無限を感じさせるような、星の小さくも力強い瞬きを連想しました。暗闇の方が周りを気にせず、自分自身と向き合える…青空はないけど、星空教室も悪くありません。

宇宙や科学という広大で難解なテーマが、定時制の夜間学校という舞台におりてくることでとても人間味のある物語を感じました。

学ぶ、ということに対する本質を感じます。「手を動かす」「何度も何度も」勉強も人間関係も、人生も、わからないからあれこれ動いて扉を開けていくしかないというのは、自由なようでいてとても苦しいことでもあります。

今と未来の可能性に希望を感じる作品でした。教室で勉強していた頃の自分に読ませたい一冊です。

書店関係者 673506

書店関係者 673506

読み書きに難を抱える二十一歳の岳人、子供時代に学校に通えなかったアンジェラ、不登校で定時制に進学した佳純、東京で集団就職した七十代の長嶺。生まれ育った時代も環境も違う生徒たちが定時制に通うことの難しさを描きながら、時には衝突をきっかけにお互いのことを知るようになっていって、そんな彼らにしっかり向き合う藤竹に支えられて、力を合わせて火星のクレーターを再現する実験で高校部門の学会発表を目指す先に見えた可能性には胸が熱くなりました。

図書館関係者 957139

図書館関係者 957139

伊与原さんは注目している作家の1人です。この作品もすごくよかっです。いろんな事情を抱え、また年齢もまちまちな定時制高校の生徒たちを、新しく立ち上げた科学部に誘う理科担当の教師藤竹。最初に声をかけられたディレクシアの青年岳人の話から、ぐんぐん引き込まれていきました。起立性調節障害で不登校となり定時制に入った佳純、集団就職で東京に出てきて70代になった今、高校の卒業資格を取りたい長嶺、子どもの頃学校に通えなかったアンジェラ。この4人が紆余曲折を経て「実験室に火星を作る」装置をアイデアを出し合い完成させ、その成果を発表して優秀賞を受賞する。「どんな人間も、その気になれば必ず何かを生み出せる」という藤竹先生の言葉は、まさにこの物語そのものでした。

教育関係者 1049327

教育関係者 1049327

グッと胸が詰まった。

様々な思いをかかえた人たちが集まる夜間の学校。

環境も年齢も国さえも違う人たちが、磁石のようにひきつけられて

科学に熱中し、力を蓄え、花開いていく様子に心が熱くなった。

人は学ぶことに喜びを感じるものなんだ、と強く思う。

あとがきを読んで、ベースになった事実があることに、またふるえた。

読んで本当によかった、と思える作品だった。

書店関係者 950150

書店関係者 950150

定時制高校に集う年齢も国籍も様々な人たちを描いた連作短編集。

どうして定時制に通うようになったのか、なぜ勉強したいのか、登場人物たちそれぞれの理由と葛藤に引き込まれ、一気に読んでしまいました。

この作品は定時制高校から科学学会での発表というメインストーリーが一本ありますが、もう一つ定時制高校の科学教師藤竹先生の視点という軸があります。

こちらのラインがまた面白い!

この二軸展開でやさぐれ学生たちの”ちょっといい話”感から脱却してくれました。

藤竹先生、超変人(誉め言葉)で面白い造形だったなー!(笑)

作中で火星の空を教室で再現するのですが、そこでアンディ・ウィアーの「火星の人」やジェイムズ・パトリック・ホーガンの「星を継ぐもの」が紹介されていたりして、SF読みにはうれしい挿話でした。

思いがけず凄く良い作品を読むことができて、とてもうれしいです。

書店関係者 544802

書店関係者 544802

定時制高校の科学部を舞台に、年齢も事情も様々な生徒達が、ぶつかり合いながらも教室に火星を作り出す。そして彼らは学会で研究発表するまでに。その背景には元研究員の高校教師が密かに始めたある実験があった。仮説を立て実証する。しかし予測通りにはいかずに思いもかけない奇跡を生みだすことに。学びは環境も大切だが、何よりも意欲。人のエネルギーは科学では解明できない程のパワーを生む。実在の定時制高校の活動に感銘を受け書いたそう。伊与原さんの科学×青春はムネアツ。

書店関係者 505072

書店関係者 505072

伊予原さんの作品は、科学は誰にとっても身近で、好奇心は新たな扉に繋がっているということをいつも教えてくれます。何気ない日常も、少し視点を変えることで新たな煌めきをみつけられるような、温かさに満ちた物語です。

図書館関係者 1053048

図書館関係者 1053048

定時制高校に通う、生まれ育った時代も環境も抱える事情もさまざまな生徒たち

そんな彼らを、理科教師の藤竹先生は、とある思惑を持って科学部に誘う

部員となる彼ら一人ひとりの背景を紐解きつつ描かれる科学部での活動を通して、新たな居場所と目標、閉ざされていたかに見える未来へそっと手を伸ばす様に胸が熱くなった

飄々としつつも気概を感じさせる藤竹先生、いいなぁ

こんな先生に出会いたかった!

あとがきに伊与原さんが感銘を受けた実話をベースにしたフィクションとあって、ますますグッときた

年齢も事情も異なる生徒たちが通う定時制高校で教師の藤竹が彼らを集めて科学部を作る。全くその気でなかった彼らがどんどん本気になっていって自ら考え学び研究していく姿、初めて学ぶことの楽しさを知った彼らの一生懸命さがとても良い。研究内容のレベルも凄く高くて小説だからな…と思っていたらあとがきを読んでびっくり!フィクションであるとは書いてあるけど本当に同じような研究発表をした定時制高校の生徒たちがいたなんて!興味を持って自ら学ぶという力の強さを感じました。凄く良かったです!

図書館関係者 612127

図書館関係者 612127

よかった。岳人の姿を見てこうやって能力が埋もれちゃってるディスレクシアの人ってどのくらいいるんだろう、とか謎ある籐竹先生はこんなこと考えていたのか。とか。何より驚きだったのは実話を元にしていてモデルがちゃんといること。歳は色々だけど、高校生がこんなことできちゃうなんてすごい、希望に溢れる物語でした。中高生にはもちろん、大人たちにも読んでほしい一冊です。

図書館関係者 704885

図書館関係者 704885

まるでマジックだ。一話目を読んでそう思った。定時制高校を舞台に様々な年齢や立場の生徒たちが登場する連作短編集。伊与原先生といえばやはり!の科学知識が満載。生徒たちと交流する藤竹先生が素敵だ。悩みを抱える生徒たちを穏やかに導いてくれる。熱く語りかけるわけでもない、何かを強制するわけでもない。科学部を創設したい、その思いを共有して生徒たちに夢を抱かせてくれる。少しずつ仲間が増えていき、その喜びや衝突にぐっとくる。

私たちに必要なのは、未来に希望を抱かせてくれるささやかなマジック。この作品はそんな胸熱な奇跡に満ちている。

教育関係者 1434209

教育関係者 1434209

定時制高校のさまざまな事情を抱えた生徒たちが、藤竹先生と出会い、科学部の活動を通して心を開いて救われていくお話にグッと引き込まれました。あとがきで、実在する大阪の定時制高校の生徒たちの活動がモデルになっていると知り感銘を受けました。大人にもおすすめしたい一冊です。

図書館関係者 1174455

図書館関係者 1174455

感動作です。当然フィクションとはいえだろ科学の実験の様子があまりにリアルなので、モデルがあり、製作過程は実際だと想像しながら読んでいたのだが、事実を知り、その感動は、より一層大きなものとなる。フィクションの部分の人物設定がとてもよい。生きることを改めて素晴らしいと思わせてくれる。多くの人に勧めたい。

教育関係者 1428424

教育関係者 1428424

ラストシーンには拍手をおくった。

何に拍手をおくったのか、というと、成果(詳細はネタバレになるため、この表現になる。)に対してもそうだが、ワタシとしては彼らのいつの間にか構築されていた絆に、信頼関係に、おくった。個人的には、絆、繋がり、チームワークに弱いので読後の爽快感はかなりあった。

それだけでも、今年度の高校生の課題図書に選定されているが、ぜひ中学生にも読んでもらいたい1冊である。

また著者の伊予原さんは理系出身であり、内容にも理系表現や解説が出てくるが、それ系でない自身でも、とても読みやすく分かりやすい。理系を得意としない読者のところまで、降りてきてくれるのが嬉しい。ちょっとそのテーマについても改めてみてみたら、今回は理解の範疇に及ぶのではないか、などど淡い妄想も駆り立ててくれるくらいである。今年度の課題図書の中で、トップクラスのオススメ図書である!

図書館関係者 822806

図書館関係者 822806

定時制高校 科学部結成 学会発表 実験なるほど青春感動小説…と読み出したら大間違い。

科学の実験がとても魅力的、事情を抱えている一人一人の人物像にぐいぐい惹かれていった。

理科教師藤竹はじめ科学部の生徒や周りの人たちの表に見える部分だけではなく、裏の面が見え隠れしている。マリちゃんに因縁をつけに来た全日制の生徒ふたりさえ 声や立ち姿が見えた。

あとがきを読み納得。きっとそこにも熱い物語が展開されてたんだろうなぁー。

電子本は次の日身体に堪えるが それでも読みたかった本。

人との出会い 摩擦 熱意 セッション そして自分の手で次の扉を開けていく、いくつになっても手放したくない。