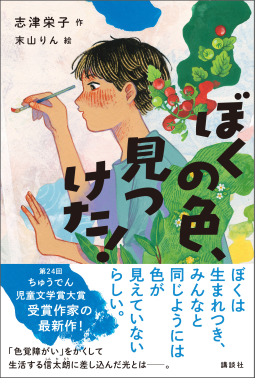

ぼくの色、見つけた!

作/志津栄子 絵/末山りん

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2024/05/23 | 掲載終了日 2025/06/06

ハッシュタグ:#ぼくの色見つけた #NetGalleyJP

内容紹介

第71回青少年読書感想文全国コンクール

課題図書 小学校高学年の部

// 入試にも頻出、令和6年度埼玉・冬休みすいせん図書にも選定された志津栄子の最新作!//

―どれが「赤い」トマトなんだ?

眼科の先生は個性のひとつと言ってくれるけれど、まわりがそうはとらえてくれないし…。

「色覚障がい」を持つ信太朗が、自分のコンプレックスと向き合っていく物語。

-----------------------

熟したトマトを区別できないことや、肉が焼けたタイミングがわからないことなどから、他の子と色の見えかたがちがうことに気が付いた信太朗。

母親は信太朗が「色覚障がい」であることを必要以上に意識して、日常的に試すようなことをしてくるようになり、症状を知らないクラスメイトからは自画像の色が変だと馬鹿にされ、信太朗はすっかり自信を失ってしまった。

学年が上がり、クラス担任が変わったことをきっかけに、信太朗は「自分の世界の見え方」へのとらえ方がすこしずつ変わっていくことに気が付き……。

-----------------------

【 担当編集者より 】

「多様性」が意識されるようになった現代、意外にも「色覚の多様性」について触れた児童小説は数多くありません。しかし当事者の数は多く、男性では20人にひとりと言われています。

この作品は、当事者、その家族、眼科医をはじめとするたくさんの方にインタビューを行い、「色覚の多様性」に真正面から向き合った意欲作。

――「みんなとちがう」は武器になる。読後、勇気が湧いてくる作品です。

当事者か否かにかかわらず、なやみを持ったことがある方には特にオススメなので、ぜひ多くの方にお読みいただきたいです!

---------------------------------

著者/志津栄子(しず・えいこ)

岐阜県在住。2022年、『雪の日にライオンを見に行く』にて、第24回ちゅうでん児童文学賞大賞受賞。

出版社からの備考・コメント

○一緒に作品と著者を応援していただける方

○NetGalleyへレビューを書いてくださる方

○自分には合わない内容だった際、どういったところが合わなかったかなど、建設的なご意見をくださる方

下記に該当する方のリクエストはお断りさせていただく場合がございます。

ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

○お名前・所属などに詳細な記載がなく、プロフィールにてお人柄が伺えない方

○作品ごとに設けました外部サイトへのレビューのルールをお守りいただけない方

○フィードバック率の低い状態が長く続く方

-----------------

※※リクエストの承認につきましては現在お時間をいただいております。

販促プラン

★

読み終わりましたら是非NetGalleyへレビューをご投稿ください!

著者・担当編集者ともに楽しみにお待ちしております。

また、適したメディアやお持ちのSNSにもレビューを投稿いただき、多くの方に本を拡げていただけますと嬉しく幸いです。

※ネタバレになるレビューはお控えくださいませ※

ご協力の程、何卒宜しくお願いいたします。

★★★

作品の拡材や指定配本をご希望の書店様は

恐れ入りますが<講談社 児童書営業部>まで直接お問合せをお願いいたします。

★★

出版情報

| ISBN | 9784065354391 |

| 本体価格 | ¥1,500 (JPY) |

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

レビュアー 1045834

レビュアー 1045834

心が洗われる読書体験でした。

主人公は色覚障がいのある小学生。

劣等感から、家でも学校でも

不安を抱え日々を過ごしていた彼が、

欠点と疑わなかった個性の美点を知り、

目の色を変えてやりたいことに邁進していきます。

共感したわ~。

努力でどうにもならないことに

少年が後ろめたさを感じてしまう描写が

胸に迫りました。

何とかできないのか?

そう思わずにいられませんでしたね。

それだけに、終盤の展開には

目頭がジワッと熱くなりましたよ。

本人の成長が思わぬ方向に

影響を及ぼしていくくだりでは

こちらまでもウキウキ。

担任の教師がまた本当によくって、

著者が訴えたかったことが

先生の言葉という形で

ビシバシ響いてくるので、

ぜひ期待していてください。

私は肩の力がフッと抜けるような

信念に触れられて得した気分です。

本の紹介文で書かれているように

多様性を知るきっかけになるのは

もちろんその通りなのですが、

それだけではありません。

少年の心のきらめきが

読者の生き方にも働きかけてくるような

とびきりの作品だと私は思います。

(対象年齢は10歳以上かな?)

レビュアー 1025593

レビュアー 1025593

ばかにされることを恐れて、色がわからないという弱みを見せられない。

過保護な母親から、いつまでも心配されることにもモヤモヤする。

色覚障害の小学5年生が主人公ですが、自分の弱みに悩む人の心に刺さる物語。

自分の悩みやできないことをストレートに話す担任の先生が、とても素敵です。

レビュアー 781279

レビュアー 781279

色覚障がいを持つ信太朗。

二年生のときに眼科で診断され色覚障がいも個性のひとつなのに、青いトマトと赤いトマトを区別できないことは可愛そうなことなのか?自分は可愛そうではないと母親に言いたいのに言えなくなってしまう。親の表情や言葉をよく見ていて、信太朗の言葉を通して敏感で豊かな感性が伝わってくる。

学年があがり五年生となり担任の平林先生と出会う。

平林先生との出会いにより信太朗は変わっていく。授業においても信太朗だけではなく他の生徒への配慮もとてもきめ細かい。

そして平林先生は大人であっても出来ないことを出来ないと言うことができて、子供たちに教わったりもする。そんな姿がとても素敵なのだ。大人であっても子どもであっても、出来ないことを出来ないということは恥ずかしいことでもダサいことでもないのだ。知らないことは聞こう、出来ないことは教わろう、平林先生を通して大人にも伝わる素直なメッセージに心が軽くなった。

信太朗はララを探す。

ララとは母親が『青い鳥』をもとにして書いた手作りの絵本『ララをさがしに』にでてくる登場人物たちがわくわくと心踊らせ、夢中になるものだ。信太朗のララはいったいどんなものなのか。ララをつかむことはできるのか。

色覚障がいの信太朗の見える世界の色を知ることができました。

私の見えている世界の色も他の人とは違うのかもしれません。

他の人と違う個性を持つ全ての人が生きやすい世界にはすぐにはならないかもしれませんが、この作品を読んだ人が自分のララを探す一歩になるといいなと思いました。

教育関係者 645139

教育関係者 645139

色覚障害に気づかれないように注意しながらの学校生活は、信太郎にとっては学年が上がるにつれてさぞかし気疲れするものだったろう。

そして5年生。理解ある平林先生や祖父母。それぞれから、列車の運転手のことやゴッホの絵の色使いなど、色覚障害について公平に語られるのがいい。また、「虹の7色」を見てみたいと言う信太郎の気持ちも疎かにしてはいけない。

そして、クラスメートとの関わりが深まる中で信太郎が〈言葉〉ではなく〈実感〉した、「弱みを人に見せていい」。それをきっかけに、信太郎の前に彼なりの鮮やかな世界が広がっていくとは。「自分の色」をつかまえるとは。信太郎自身の〈ララ〉がみつかった。

それは、信太郎親子3人のこれからにも大きな変化をもたらした。これで大丈夫。だって、信太郎は自信を持って虹を眺めるようになったのだから。

色覚障害をもつ信太郎。彼と両親がそれを受け入れ、更にその可能性に気づく。そして、自分自分のより良い生き方を改めて見つける物語。人の多様性を知っていくためにも、大人にもぜひ読んで欲しい本。

レビュアー 1049450

レビュアー 1049450

赤い色が灰色に見えるという色覚障がいがあることは知っていた。

でも、それが、具体的にどのように生活に響いてくるのかということはあまり知らなかった。

信太朗が、色覚障がいと診断された時に、どうして母親は「かわいそうに」なんて言ったのだろうと疑問に思った。

序盤は、母親のことが、あまり好きになれなかったのだが、母親が若いころ、絵を描いていたということを知って、ああ、それは、「かわいそうに」と思うかもしれないなと納得がいった。

コンプレックスから脱却する少年の物語であるのと同時に、息子のために全てを捧げてきた母が、再び自分のために歩き始める物語でもあった。

読後がとても爽やかで、信太朗が描いた絵にあったような緑や光に包まれたような気持ちになった。

レビュアー 780363

レビュアー 780363

赤色がうまく判別できない色覚障がいを持つ信太朗。

眼科では「個性のひとつ」と言われたけれど、母親は「かわいそうに」と言って過保護になってしまう。それをうるさく感じるけれど、言い出せない信太朗。

学校でも色を判別できなくて、からかわれてしまう。

そんな信太朗の気持ちを慮って、さりげなく支援の手を差し伸べる平林先生の存在が、この作品の中で一番光っていた。

信太朗以外にも、困っているけれど「困っている」と言い出せない生徒はたくさんいる。

先生は率先して本音を話すことで、みんなが安心して弱音を言える雰囲気を作っていく。

先生の影響を受けて、自分の気持ちを正直に伝える信太朗。それに呼応するように、苦手だと思っていたクラスメイトや母親とも良い雰囲気の関係ができてくる。

障がいを持っているかどうかなんて関係なく、自分の気持ちを素直に伝えることで、周りの人と安心できる関係を築けるということ。それをこの本で学ぶことができた。

図書館関係者 719465

図書館関係者 719465

色覚障害については言葉で知っているだけでしたので、実際の生活上でどのようなことが難しいのか知ることができればと思って読ませていただきました。……が、読んでいる間、主人公・信太朗のが日々の生活の中で家族やクラスメイトたちとの関係をよく考え、少しずつ見直したり、勇気を出したりする姿をただただ応援していました。すがすがしい成長物語でした。

自分の弱みや欠点をオープンにするかどうか、あるいは心が傷つけられたときにそのことを伝えるかどうか。簡単には決められない選択はたぶん誰の人生にも次々とあらわれるのだと思います。そういうときに、この物語が勇気をくれるような気がしました。

出版事業関係者 1397838

出版事業関係者 1397838

志津さんの本を初めて読みました。子どもや学校の描写が鮮やかで、作家さんは小学生なのではと思うくらい、子どもたちの言葉やシーンのひとつひとつがリアルで、小学生の親としても深く入り込める内容でした。障がいをテーマにした本というところに惹かれて読みはじめたのですが(わたしにも障がいのある娘がいるので)、その子どもの困難を描くだけでなく、お母さんやお父さんが親になるまでの暮らしのこと、先生の思いなど、一人ひとりの登場人物の深いところまで描いていることで物語が非常に厚く、ただ障がいについての認知を広めたいとか、そういうことで執筆なさったのではないのだろうなと感じました。親になった自分自身の人生について考えるきっかけにもなり、障がいのある子への接し方についても学びがありました。素晴らしい物語でした。

書店関係者 706046

書店関係者 706046

元小学校教諭の方ということで、学校生活のディテールが細かく伝わります。チョークのことや色えんぴつのこと、昼休みの一輪車の練習など、主人公の心の動きもリアルで、ずんずん物語に引き込まれます。

自分にとっての「ララ」ってなんだろうー。考えながら読みました。母親の気持ちも、信太朗の気持ちも、よくわかる。

主人公は虹が七色に見えないかもしれないけど、決して「かわいそう」なんかじゃない、すごく前向きになれる作品です。願わくば、続編で友行の家庭の物語を知りたいと思いました。

レビュアー 752611

レビュアー 752611

色覚障害はこれまで「異常」即ち劣ったものという認識でしたが、昨今の研究では進化型の「色覚多様性」であると判明したことを別の本で知りました。主人公の信太朗の色覚障害に気づいた母の必死の防御の姿勢に始め、わたしは反発を覚えました。赤と緑の捉え方が多くの人とは違う信太朗の学校生活も、そのせいでギクシャクする場面もありました。そんな信太朗が少しずつ自分なりの考えと行動で変わっていくようすが頼もしかった。家族の過去を知り、自分の存在の確かさを認め、自分の足で一歩を踏み出せば、自ずと家族も変わっていった。自分だけのララを見つけたのです!

レビュアー 1666318

レビュアー 1666318

とても読み応えのある本でした。色覚に障がいがある信太朗の成長が優しい眼差しで描かれていました。母親との関係に悩む信太朗が、母の歩んできた人生を知り、それを理解しようとする姿に胸が熱くなります。平林先生、いいですね。一輪車に乗っている姿が目に浮かんできそうでした。この本に出てくる人たちは皆温かい人ばかり。それがとても心地よかったです。

図書館関係者 612127

図書館関係者 612127

クラスメイトの友行に描いた絵を笑われた時に気がついた。どうやらぼくの見える色は人と違うらしい。そんな信太朗は周囲に知られないように色をぬるのに苦労するので絵を描くことは嫌いになった。でも、5年生で担任の平山先生に会ってから、友だちにもみんなそれぞれ困っていることがあることに気づく。困っていることを話したり相談したりするのは恥ずかしいことじゃない。世界が違う風景に見えた時、信太朗は絵筆を握るー。こんな先生いたら、子どもの学校生活はずいぶん楽になるんじゃないだろうか、と思うステキな先生でした。

メディア/ジャーナリスト 1036613

メディア/ジャーナリスト 1036613

保育園の年長組のとき、母さんのベランダ菜園に植えたミニトマトの苗。「赤くなったのを採りましょう」と母さんに言われたけど、どれが赤いトマトなのか分からない。小学2年生の夏、近所の家で暮らす母さんの二歳年上の姉、和美おばちゃんの家でやったバーベキュー。「肉の色が変わったら食べられる」「赤いのはまだ早いよ」と言われて、肉の色が変わることが分からないから自分で肉を焼くことを諦めた。下半分を隠してアイスのふたの色をみて好きな味を選んでいい、とおばちゃんに言われたけど、色がうすいくらいの違いしか分からなかったから、好きな味がとれなかった。何かを確信した母さんに連れられて行った眼科。信太郎は一型二色覚タイプの「色覚障がい」だった。ーこの物語の特徴的なところは、「色覚障がい」の診断を受けて母親に「かわいそう」と言われても、信太郎はなぜ自分が「かわいそう」と言われるのか理解できず、自分は困っていない、不自由なんかじゃない、と思っているところだ。二学期が始まり、学校で自分の似顔絵を色鉛筆で塗るとき、口の色をチョコレートの色と間違えて塗り、クラスメイトの友行にバカにされても、自分の弱みを人に見せることは絶対に嫌で、クラスメイトに自分が「色覚障がい」であることを悟られないように、図工の時間で絵の具を使う時にはとにかく「まちがえない」ようにびくびくして絵を描いていた。母親が子を思ってする愛情ある行動も、うっとうしい、と思ってしまうし、私はそんな時、圧倒的に母親の立場に共感してしまった。なんとかみんなと同じ「普通」の子として見られたい、と思ってきた信太郎が、小学5年生のときの若い担任 平林先生との出会いによって少しずつ何かが変わっていく。信太郎が自分の弱みを言い出しやすいように平林先生は自分の身内の話を教室でしたり、自前のマイチョークで色を見やすくしたり、自分の弱みもどんどん見せていく。平林先生を見ていると、教師って困っている人がいたら「困ったことがあったら言ってね」というのではなく、ごく自然にその人が自分からどうしてほしいかと言い出しやすいような環境を作ることなのかな、と思った。平林先生によって変わる教室の空気、信太郎が大好きなカササギ山のふもとに住むじいちゃんとの交流、そして両親からの愛情。「障がい」をもっていても、こうした色んな人や環境に支えられてそれを受け入れ、成長していける。そんな希望を感じさせてくれた本だった。

図書館関係者 1558902

図書館関係者 1558902

色覚障がいという言葉は聞いたことがあれど、その方たちには、どんな風に世界が見えているのかはよく知らなかったので、この本を通じて知ることができてよかったです。

トマトが熟しているかどうかや、肉が焼けたかどうか…

赤が認識しにくい、といわれるより、よっぽど分かりやすかったです。

悪いことをしているわけじゃないのに、お母さんの顔色をついうかがってしまったり、心配されるほど疎ましく思ってしまう信太朗。

そんな彼に共感し、どんどん話に引き込まれました。

信太朗と同年代の読者なら、なお、共感できると思います。

障がいがテーマなのに重すぎることなく、爽やかな気持ちで読み終えました。

これを読んでくれた児童たちには、授業にも出てくる、ユニバーサルデザインやバリアフリーにまで、意識を持っていってくれるといいな。

図書館関係者 822795

図書館関係者 822795

色覚障がいのある信太朗。信太朗ひとすじと言って、はばからない、ちょっと愛の重い母。家族のために、ダブルワークで働く父。祖父母やおばにも見守られながら、色覚障がいを、友だちには知られないように、学校生活を送っている。転機になるのは、5年生の時。一輪車に乗れないから、子どもたちといっしょに練習すると言う担任の先生。弱みを見せあっていいんだ。信太朗の心がほどけて行く。

トラウマになっていた色を使って絵を書くことにも、光が差し込み、家族の成長物語へと導かれる。信太朗といっしょに、優しい社会を築きたいと素直に思う。

図書館関係者 1174849

図書館関係者 1174849

色覚障がいについて、物語を通して知ることができる。「息子がすべて」と言い切る母親を疎ましく感じ始める高学年男子が主人公。さらに、2年生の時に色覚障がいとわかってから、それを引け目に感じていた主人公は、友だちのささいな発言もこころにトゲとなってささる。けれども主人公を取り巻く大人たちがとても良かった。担任の先生、叔母、祖父母、父親の言葉に救われることが多くあるとともに、母親との関係もいい方向に進んでいく。タイトルの『ぼくの色、見つけた!』の意味が、物語を読み進めていくとよく分かる。多くの人に読んでもらえたらいいと思う作品。

図書館関係者 1038994

図書館関係者 1038994

自分だけの色。かわいそうでも何でもなく、カッコいい。

誰にだって苦手があり、勇気を出して言うことで改善できることもある。

多様性のなか、平林先生みたいな担任が増えるといい。低学年の時の担任の先生のエピソードも良かった。

自分のせいで辞めた過去を聞いたり、過保護すぎたりして家族関係が壊れていく...なんてことはなく、最後には家族全員が初心にかえって新しい希望に進む素敵なお話でした。

正直なところ、カバーだけでは手に取ることもなかっただろうけど課題図書になったことにより、この作品に出合えて良かったです。

書店関係者 681228

書店関係者 681228

素晴らしかったです。信ちゃんの世界が、考え方が、見方が広がってゆく心地良さ、高揚感に浸りながら一気に読みました。周りの人がそれぞれ魅力的です。母親の1人としては、お母さんの気持ちも分かるし……そんななか、信ちゃんの世界に変革をもたらした1人、平林先生がとりわけ魅力的な大人。いや、その若さで凄すぎませんか先生、私なんて…と舌を巻きました。

この作品を読んで少年少女がどんな感想を描くのか、読んでみたいものです。

教育関係者 751214

教育関係者 751214

色覚障がいのある信太朗が主人公。

2年生の時に周囲に説得されるようにして、お母さんはようやく信太朗を眼科に連れて行く。

結果がわかって「かわいそうな信ちゃん」と涙ぐんでしまうお母さん。信太朗は今まで不思議に思っていたことの理由がわかって納得したけれど、お母さんの態度で後ろめたい気持ちになってしまう。

それからがまんが多くなった5年生の時に変化が訪れる。

担任の平山先生が素晴らしくて泣きそうになりました。さりげなく信太朗に寄り添ってくれる姿勢が良かった。

色覚障がいの子が見やすいチョークがあるということも知りませんでした。

信太朗が段々と自分を受け入れていける過程がとても自然で、最後の1ページの挿し絵で心が温かくなりました。

珍しい障がいではない「色覚障がい」。ユニバーサルデザインなど社会ができることがあるはずですし、周囲の大人も「視力の差」「身長の違い」位の接し方が必要なのでしょう。

この本を読んでから中学年の課題図書『ねえねえ、なに見てる?』を読むとより理解度が増すと思います。

レビュアー 946550

レビュアー 946550

とても心に残るお話でした。

信太朗は、みんなと同じように見えなくても、自分の色の世界を持っていることに気づいていきます。

その気づきの瞬間が、すごく素敵。

絵を描く楽しさや、自分らしさを大切にする気持ちが伝わってきて、「これでいいんだ!」って思えます。

特に、ゴッホの絵を見たときの信太朗の気持ちは、読んでいるこっちまでワクワクしました。

周りの人が優しく寄り添ってくれるのもよかったし、最後はとても前向きな気持ちになりました。

「ぼくの見え方は、ぼくだけのもの」と思えることは、まさに自己理解! いいね!

レビュアー 1121201

レビュアー 1121201

色覚障害をもつ小学生信太朗くんが悩みながらも、自分だけの素敵な世界をみつける物語です。

小中学生にとって、人とちがうことは、もはや「恐ろしい」ことの一つといってもいいほどです。

大人になるにつれて、人との違いは「自分らしさ」「個性」と呼ばれ、自分の武器となり、貴重なものになっていくのですが……。

まだまだ人との違いが恐ろしいと感じている子どもたち(大人も)にとって、どうにもならない悩みに、ハラハラドキドキしたり、イライラしたり、泣きたくなったりと揺れ動く信太朗くんの気持ちは「うんうん、わかる」とつよく共感できるものでした。

そして、悩める信太朗くんが気づいた自分だけの世界の美しさは、私も自分だけの世界をいつでもみつけていこうと、大人の私にも勇気をあたえてくれるほど素敵なものでした。

書店関係者 571250

書店関係者 571250

信太郎は周りの子と色の見え方が違うらしい。眼科で診断されたのは色覚障がいという“個性”だった。同じではないことに敏感に反応する母親にもやもやを抱え、他の子に違うことをさとられまいと過ごす信太郎が無難にこなす日常に変化をもたらしたのは新しいクラス担当の先生だった。五年生という多感な時期に信太郎がララに出会い、自分に納得するまでの物語。

P72の『こまっていることって、人によってちがう』の一文に、本当にそうだなぁ、と。自分は平気だけど、もしかしたら困っている、手助けが必要な人がいるのかも、とちょっと考える気持ちの余裕があるだけで、もっと優しく、もっと心地好く、過ごせるんだと思う。

ずけずけ物を言うことにより、信太郎に忘れがたいキズをつけた友行との出来事も、話し合えば出口を見つけることが出来たし、友行サイドからの物語だったらもっと違う見え方もあったのかも。

出来なかったことを克服する。そして、新たな手段を手に入れる、というのはきれい事じゃないけど、とても建設的で、そのエネルギーが眩しかった。

人との出会いからゆっくりと広がる世界の清々しい爽やかな風を感じさせてくれる作品でした。

図書館関係者 1067020

図書館関係者 1067020

また色覚の話か、と思ったら違った。父には父の、母には母の歴史があり、思いがあることを伝えられる良作。子どもにとって、親は親という一面だけしか見られないし、見せられてこないのだが、子どもが成長するにつれ、親ではない面も伝える場面は出てくる。自分だけの「色」を早いうちから見つける子もいれば、大人になっても探し続けている人、迷い、手放し諦める人もいれば、再発見できる人もいる。あなたの「色」は「ララ」は何ですか?と作者から問いかけられている。それがなんであれ、応援してくれているような1冊。

図書館関係者 1763613

図書館関係者 1763613

自分だけの色、流れる前につかまえろ

色覚障害という難しい題材とともに、揺れ動く思春期の入り口の子どもの心が細やかに書かれていた。両親の昔、友だちとの関係、高学年ともなれば、このような社会に気づいたり悩んだりするのだと思う。気づかずに流さないように、誰しも自分だけのいろをつかんでほしい

そして、わたしもララを探していきたいと思った

教育関係者 468529

教育関係者 468529

自分でそれを「恥ずかしい」と思っているからこそ、誰にも話したくないし、傷口のように感じてしまう。

そんなことを考えさせられる一冊だ。

主人公は色覚障害をもつ小学生。

小学校の担任の先生が、素晴らしい。

何かを抱えていることを自分から吐露し、子どもたちから「ダサい」と思われてもそれ以上に心を動かす

ことを大切にしている。

また、家族の関係についての描写もよい。

心のなかでいろいろ感じているのはきっと、どこの子どもでも同じ。

子どもの目線がこれほどまでに鮮やかに描き出されていることは、子どもが読んだら

そうそう、そうなんだよね、と感じながら読めることだろう。

大人が忘れている子どもの気持ち、決して大人から渡しているばかりではない様々な感情や行動が

そこにあるものとして書かれているのが共感できる。

レビュアー 855134

レビュアー 855134

読んで良かった!

子どもにも大人にも読んでほしい。特に先生に当事者の子どもの抱える困難や、どんな思いで学校で日々を過ごしているのかを想像して頂きたい。

自分の「色覚障がい」が周囲に分からないように、いつも周りの様子を気にして窺っている信太朗。

ただ少年の悩みや葛藤を描いているだけじゃなく、家族や先生・同級生との関わり、そのどれもが丁寧に描かれていました。

特に先生の然り気ない気遣いやサポートのあり方、押し付けがましくない距離感で自分の方から歩みよる姿が素晴らしいなと感じました。

男の子のこれまで見ていた世界が変わる様子。楽しくって仕方がないのが伝わってきて、私まで嬉しくなりました。

主人公の男の子だけじゃなく、家族一人一人がみんな楽しく清々しい気持ちになれるのがとても良かった!

昔サービス業で勤務していた頃、色覚障がいの後輩がいました。

ある朝、電気をつけていたら、「自分は色盲だから赤と緑の色が判らなくて、電気のスイッチを見てもついてるか分からないんです」と教えてくれました。

もしかしたら、いつも人任せなことに引け目やもどかしさを感じていたのかもしれない。

全く気づかず、そういうこともあるんだと、その時初めて身近なこととして感じたのを覚えています。

この作品をきっかけに、何かが変わる人がいるかもしれない。

とても爽快な読後感で、色覚障害の少年の成長物語でもあり家族物語でもありました。

児童書ですが、読み応えがありおもしろかったです。

レビュアー 1111935

レビュアー 1111935

色覚異常の信太朗

担任の先生の見守る優しさ、過保護ぎみな母親、見守る父親。

友人にも悩みがあって。

どの人たちの気持ちもわかってせつなくて、

信太朗の心の葛藤もわかりやすく、ジーンと感動でした。

後半のひらけていくかんじ、光が差したように明るく素敵。

生活の中に意外と色って入り込んでいて、知らない間に色で識別してたんだ、と思いました。

色覚異常、見た目ではわからないし、多様性の世の中、気づいてないことも多いんだろうなとあらためて感じました。

児童書だからこそ、わかりやすくて、けど大人にも読んでほしいおすすめ本☺️

レビュアー 1686123

レビュアー 1686123

人それぞれ、個性というのは簡単ですが、それを本当に自分の強みと取れるかは、その子が自分の個性をちゃんと受け入れられるか・・に

かかっていると思っています。そんな中で、特殊能力という表現はとてもいいなと思いました。人と違うこと、苦手なこと、困っていること、共有するのは大人でも子供でも同じ。多くの子どもたちが、自分の特殊能力を前向きに武器にできたらいいなと思いました。

正直、もっともっと話題になって多くの人に読まれて欲しい本だと思いました。

図書館関係者 1170607

図書館関係者 1170607

色覚異常と診断された少年の成長を描いた物語。

両親、祖父母、学校の先生やクラスメイト、それぞれの考えや、思いも描かれる。

自分の弱味をさらけ出したり、人との違いを個性だと認めたりって難しい…

でもそれを乗り越えた時、新しい扉が開けるのかもしれないなと思った。

出会えて良かったと思えた1冊。