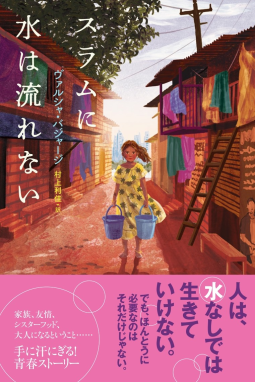

スラムに水は流れない

ヴァルシャ・バジャージ著 村上利佳 訳

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2024/04/30 | 掲載終了日 2025/06/25

ハッシュタグ:#スラムに水は流れない #NetGalleyJP

内容紹介

第71回青少年読書感想文全国コンクール

課題図書 中学校の部

手に汗にぎる!インド、ムンバイを舞台にくりひろげられる青春ストーリー!

そもそもの問題は、水が足りないことだった。スラムには、ムンバイの人口の40パーセントが住んでいる。ところが水は5パーセントしか供給されていないのだ。

水不足が厳しくなる3月、ミンニの兄のサンジャイが、友人アミットとともに見てはいけないあやしい現場に遭遇してしまう。線路脇のパイプラインから、こっそり水を盗んでいるものがいたのだ。サンジャイは恐ろしい水マフィアから、身を隠すことになった。

物語の根底には様々な水の問題が横たわり、カーストと差別、学校事情と児童労働など、スラムで暮らす子どもたちの困難がリアルに伝わってくる。

ミンニが、次つぎとふりかかる試練の中、けなげに生きぬいていく感動の青春小説。

出版情報

| 発行形態 | ハードカバー |

| ISBN | 9784751531846 |

| 本体価格 | ¥1,600 (JPY) |

| ページ数 | 240 |

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

図書館関係者 612127

図書館関係者 612127

インドの大都市ムンバイに住むミン二の住むスラムではいつでも水が足りない。金持ちとミン二たちの差、水の得かたでも違うんだ。

自分の生活が当たり前と思っちゃいけないな。日本は少なくとも水は得られる。カースト制、今はないけどやっぱり意識は残っている。

水マフィアなんて日本では考えられない。色々考えるところはあるけれど、前向きに終われたのはよかった。

レビュアー 781279

レビュアー 781279

蛇口をひねれば飲める水が出てくる日本にいると、毎朝バケツで水を汲みに行く生活なんて、なかなか想像できませんよね。

しかも、汲んできた水は沸かさなければ飲めない。私たちが当たり前のように使っている水が、ムンバイでは簡単には手に入らないのです。

ムンバイのスラムに住むミンニには、次々と問題や災いが降りかかります。仲の良い兄と離れて暮らさなければならなくなり、母親は体調を崩してしまいます。

そのため、ミンニは毎日、母がしていた水汲みや家事を引き継ぎ、さらに母の代わりに働きに出ることになります。そうして初めて、母親が日々どれほど大変なことをしていたのかを知るのです。

けれど、ミンニはまだ学生です。だからこそ、そんな大変な生活を送りながらの学校生活は、母親不在の今、ますます過酷なものとなっていきます。

「スラム」や「カースト」という言葉を聞いたことはあっても、実際にどんな生活がそこにあるのか、想像するのは難しいものです。

ミンニの視点から物語を読むと、水がどれほど貴重なものか、痛いほど伝わってきます。そして、彼女がノートに綴る言葉は、心の奥底からの叫びのようでもあります。

ミンニの聡明さが、この物語を思わぬ方向へと導いていくのも印象的でした。

差別は良くない、そんな単純な言葉では語れないリアルな事情がこの物語には詰まっています。

特に印象的だったのは、お父さんの言葉。

「災いは、こっちが呼ぶからやってくる。いったん来たら、お茶を飲んで、飯を食って、ゆっくりしていくぞ」

この一言には、スラムに生きる人々の現実と、生き抜いていくための強さを感じました。

この物語の核となるのは“水”。その水をめぐって、さまざまな災いが次々と起こります。人は水がなければ生きていけない。

だからこそ、この物語は、私たちの普段の生活を見直すきっかけになるかもしれません。

レビュアー 1469440

レビュアー 1469440

スラムに水は流れない」を読んで「逞しい」と感じた

この一文から想像する何倍ものエネルギーをはらむ

出勤前に読みはじめ、ひと仕事をおえた夜に読了

しまった 早朝に読みおえたい物語だった

それほどに眼前に見たこともない拡がり

わたしはなんてラッキーなんだろう

水、水、水。なんでもかんでも水だ

蛇口から水はでない 學校よりも水が出るかでないかが大事

水がないことが人間をぎすぎすさせ家族の有り様を変え災いを招く

昔々の物語ではない

パソコンもアプリもある時代 ただし場所がインドムンバイのスラムだった

豊か ってなんだろう

毎日煮沸消毒せずに飲める水が豊潤にあったなら

よその人の手のなかにあったじぶんの将来を変えてゆく

働く人の手を持つ12歳の少女を突き動かしたろうか

周囲は顧みず支えることを申し入れたろうか

~一つ一つ乗り越えていきましょう。1日1日が小さな勝利。それをお祝いしましょう~

と言いながら

少女の観察眼の冴えっぷりも、見もの

それを肯定的に言語化する翻訳者の技能も、読み応えに加味

~<いつか>は<今日>じゃないんだ~

次のドアを開けるときがきた

図書館関係者 841977

図書館関係者 841977

今年の読書感想文コンクールの課題図書になっていたので読みました。当たり前だと思っていることは、当たり前じゃないということを本当に実感するのは、当たり前を奪われてしまった時。立て続けの不運で、母と兄と離れて暮らすことになったミンニは、兄が側にいないことの寂しさを感じたり、今まで母親が自分たちのためにしてくれていたことをするようになり、その大変さを知ることになったりします。つらいことが多い日々の中で、ミンニの味方になってくれる友達や大人たちがいることに救われました。物語の中に垣間見える社会問題など、ミンニたちを取り巻く環境は厳しいものですが、それぞれが希望をもって未来を生きようとする姿に勇気をもらえます。また、当たり前にあることに感謝する気持ちを忘れないようにしたいと思いました。

図書館関係者 601014

図書館関係者 601014

日本人にとっては想像しにくい、蛇口から水の出てこない生活の話。

満々と水をたたえた水の集合体である海を眺めながらも飲める水がないというのは、

砂漠にいて水を欲するのとはまた異なる乾きがあるなと思った。

過酷な環境の中でも、家族や友人を大切にし、おいしいものを味わい、

(主人公のお母さんが作るロティ、ぜひ食べてみたい!)

与えられた機会の中で最大限の努力を惜しまないミンニのすがたに、

思わずみんな、応援したくなってしまうと思いました。

映像化、期待したいです。

図書館関係者 1694122

図書館関係者 1694122

日本では蛇口をひねれば好きなだけ水を使える。そして安全に飲むことができる。それがどんなに恵まれているのかをあらためて思いました。毎日の水汲みに学校に仕事と、大変な暮らしの中でも家族や友人を大切に思う主人公がけなげで応援しながら読みました。自らの努力と周りの助けによって、きっと未来を切り開いていくであろうと思える、希望が見える最後のシーンが心に残ります。スラムという言葉さえ知らない日本の子ども達にぜひ読んでほしいと強く思いました。

レビュアー 946550

レビュアー 946550

水不足に苦しむムンバイのスラムを舞台にした物語。

主人公のミンニは、家族とともに厳しい環境の中で生きています。

水を得ることがどれほど大変か、そしてそれが生活にどれほど影響を与えるかが、リアルに描かれています。

こんな現実があるなんて、全く知りませんでした。

この作品の魅力は、ミンニの成長と希望を描いている点ですね。

困難な状況でも前を向き、周囲の人々と助け合いながら進んでいく姿は、勇気を与えます。

また、インドの社会問題にも触れられており、普段意識しない世界の現実を知るきっかけになります。

文章は読みやすく、物語の展開もスムーズで、子どもから大人まで楽しめます。

さすが課題図書。隙のない作品でした。

メディア/ジャーナリスト 1036613

メディア/ジャーナリスト 1036613

著者がインド・ムンバイ出身ということもあり、貧しい地区で下層カーストの人たちが暮らすムンバイを舞台にしたこの作品は、ノンフィクションのようにリアルに描かれ、最後まで感情移入しながらどきどきしながら読んだ。働かなくては生きていけず、教育を最後まで受けられない人たちが多く住む街ムンバイ。そしてムンバイの人口の約40%が住むスラムと呼ばれている場所には市全体の水の5パーセントしか水が供給されていない。当然「水くみ」の列に並ぶ人々の間で水が行き渡らないこともあり、そこで起こる怒りや恐れ、イライラが争い事に発展する。そんな「水のない」環境で暮らす12歳のおしゃべりが大好きな少女ミンニとその家族。貧しいながら家族仲良く幸せに暮らしていたが、ある時「水マフィア」と呼ばれる水を盗む男たちをミンニの3歳年上の兄サンジャイと友人のアミットが近くに寄って目撃し、また男たちにも顔を知られたかもしれないので、サンジャイはアミットとともにムンバイの街を離れることになった。大好きな兄が側にいなくなり悲しむミンニ。そして追い打ちをかけるように家族のために夜明けの水汲みから家事や仕事(使用人)で朝から晩まで働きづくめだった優しい母が病気になり、療養のため田舎に行くことになった。母の代わりに(母が戻ってくるまで)高層マンションに暮らすアニータ奥様の使用人として学校帰りに働くことになるミンニ。父が店で働いているので水くみから家事もしなくてはいけない。わずか12歳の少女が水くみをしてその水を沸かし、学校に行き、学校帰りは使用人として金持ちの奥様の家で働く。家に帰ってからは食事作りた残った家事。今、この現代で水のある幸せな暮らしをしている私たちに、ミンニの生活がどんなに酷だったか考えられるだろうか。働いていると疲労と睡眠不足で勉強もできない、勉強ができないと試験に落ちてしまい進級もできない、学校もやめなくてはいけない、やめるとよいお金がもらえる仕事につけない、でも働かないと生きていけない、こんな悪循環の中で頑張る12歳の少女ミンニに同情し、涙がでそうになった。しかし、物語はここで終わりではない。最後までぜひ、読んで欲しい。ミンニを助けようとする周囲の人たちの優しさ、親友との絆、そしてミンニに訪れた大きな奇跡、それらすべてがつながり、一つの素晴らしい映画を観た気分になった。

教育関係者 468529

教育関係者 468529

「水」を柱にして展開していくこの物語。

世界でも蛇口から「そのまま飲める水」が出てくる国に住んでいる自分にとっては、

「水を得るのに苦労する」「水を手にするのにも階級差がある」などは、実感しにくい

ことでもある。しかしこの主人公ミンニの目線で一緒に悩んだり苦労したりしながら

読みすすめると、水がいかに貴重であり決して当たり前のものではないことがわかる。

そして、スラム街と、アッパークラスの人たちを描き出した部分には、月並みな言葉

かもしれないけれど「本当の心の豊かさ」ってなんだろう?と考え込んでしまった。

悩んでいる人を見かけたときの、温かい言葉がけ。みんなに支えられているから自分

もがんばろう!と思えるミンニ。家族や近所の人たちとの助け合いは、今の私にも

忘れかけている心が描かれていて、恥ずかしくなるくらいだ。

子どもがこの本を読んだときに、勧善懲悪的なわくわく感とともに、こういうことが

当たり前にある世界への眼差し、自分にできること、などについて考えてもらえたら

良いなぁと思う。

書店関係者 681228

書店関係者 681228

この物語の主人公であるミンニは決してファンタジー小説のヒロインではない、冒険物語の主人公ではない。彼女は、いままさにこうして私がエアコンの効いた部屋でスマホを使って本を読んでいる間も、勉強の合間に仕事をしている、水の心配をしながら未来に思いをはせている現実に存在する人だということを忘れてはいけない。想像するしかない、彼女たちの生活は、彼女たちにとっての「当たり前」で、私たちにとっての「当たり前」とは違うことを改めて自覚しなければならない。

そう自分に言い聞かせながら読みました。物語が、ミンニに降りかかる困難が大きく先が読めないこの小説にドキドキする心を抑えながら読みました。もう一人出てくるピンキーという少女との違い、それぞれの未来を考えるだけで胸がぐっと重くなります。

レビュアー 1604179

レビュアー 1604179

蛇口を捻れば流れる水、お腹を下さない水。世界中を見渡しても恵まれた地域は限られている。貴重な水が僅かにあったとして、近くの豪邸は潤うのに、スラムには少ししか流れてこない。誰もが同じ時間を過ごしているのに。水マフィアや格差の中で、純粋な子どもたちの人生は振り回されていく。価値のあるものがあると、ルールを守れない者が現れて、いざこざを起こす。助け合い、分かち合いを忘れてしまうのかな、大人は。12歳の少女は大人が思っているほど幼くなく、しっかりした考えを構築できる。終盤に向けて徐々に増していく緊張感が爽快です。