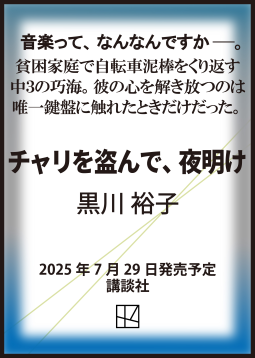

チャリを盗んで、夜明け

黒川裕子

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2025/07/29 | 掲載終了日 2025/06/10

ハッシュタグ:#チャリを盗んで夜明け #NetGalleyJP

内容紹介

音楽って、なんなんですか──。

貧困家庭で自転車泥棒をくり返す中3の巧海。

彼の心を解き放つのは、唯一鍵盤に触れたときだけだった。

音楽が鳴り響くとき、彼の世界は新しい光につつまれる──。

---------------------------------

ケガで職を失った父と暮らす中学3年生の巧海。生活費に事欠くなか、年上の友人・アマロと「バイト」──夜な夜な自転車の窃盗──をくり返し、金を稼いでいた。

いつものように自転車を盗んだその朝、巧海はトラックに積まれたピアノと、そのそばに座る男と出会う。

……弾く?

弾くって。ピアノのこと……?

そこから、巧海の世界は少しずつ動き始める!

*

おれの好きなもの

ふすま

コンビニのおにぎり

真夜中の赤信号の点滅

動きだす観覧車

ハンマー

銀色の音の波

My Favorite Things

#サウンド・オブ・ミュージック #相対的貧困 #鍵盤ハーモニカ #闇バイト

---------------------------------

著者/黒川裕子(くろかわ・ゆうこ)

大阪府生まれ。作家。京都外国語大学学士、エディンバラ大学修士。2017年に『奏のフォルテ』で第58回講談社児童文学新人賞佳作入選。おもな作品に『天を掃け』『となりのアブダラくん』『いちご×ロック』(以上、すべて講談社)、『#マイネーム』(さ・え・ら書房)、『オランジェット・ダイアリー』(光村図書出版)、『風花、推してまいる』(岩崎書店)、『四界物語』(中央公論新社)などがある。千葉県市川市在住。

出版社からの備考・コメント

発売前の大切なゲラをご提供させていただいております。弊社では、下記のような方からのリクエストをお待ちしております。

○発売に向けて、一緒に作品と著者を応援していただける方

○NetGalleyへレビューを書いてくださる方

○自分には合わない内容だった際、どういったところが合わなかったかなど、建設的なご意見をくださる方

下記に該当する方のリクエストはお断りさせていただく場合がございます。

ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

○お名前・所属などに詳細な記載がなく、プロフィールにてお人柄が伺えない方

○作品ごとに設けました外部サイトへのレビューのルールをお守りいただけない方

○フィードバック率の低い状態が長く続く方

-----------------

※※リクエストの承認につきましては現在お時間をいただいております。

販促プラン

★

読み終わりましたら是非NetGalleyへレビューをご投稿ください!

著者・担当編集者ともに楽しみにお待ちしております。

また、適したメディアやお持ちのSNSにもレビューを投稿いただき、多くの方に本を拡げていただけますと嬉しく幸いです。

※発売前作品のため、ネタバレになるレビューはくれぐれもお控えくださいませ※

ご協力の程、何卒宜しくお願いいたします。

★★★

作品の拡材や指定配本をご希望の書店様は

恐れ入りますが<講談社 児童書営業部>まで直接お問合せをお願いいたします。

★★

出版情報

| ISBN | 9784065401835 |

| 本体価格 | ¥1,600 (JPY) |

| ページ数 | 240 |

関連リンク

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

レビュアー 1469440

レビュアー 1469440

ほかに行くとこないし

と通っていた放課後フリースクールでの出会いから変わる人生がある

彼は ~情けない なんでコイツがおれのオヤなんや~と

親をブタと思うことで生きてきた 中学生男子

音楽って、なんなんですか──。出版社による内容紹介に記されていた

言葉って、なんなんですか──。私はそう返したい

何がやっていいことかやっちゃダメなのか

箇条書きにすれば十数行なことを240ページで説く

脳みそがぶるっと震えるの感じた回数だけ、忘れるもんかの記憶中枢に定着した

なんて、なんて、いいんだろう

レビュアー 1045834

レビュアー 1045834

これは書く方も出す方も勇気が要ったはず!

深く考えずフツーに生きていると

気づきにくい問題に

真正面から向き合った作品。

児童文学のテンプレとは異質の

もの凄い迫力に満ちた物語でした。

無自覚にぬるま湯に浸かっている人は

大変なショックを受けそうですね。

主人公は、あまりの不幸に見舞われ

心が折れてしまった親の元で

食い詰める中学三年生。

良心の呵責に蓋をして、生きるために

何でもしてきた闇落ち少年が、

出会いに恵まれ、心の琴線に触れられて

光の差す方へ踏み出すストーリーです。

”境界を踏み越えないと食べていけない”

そんな人たちが今どれだけいるのか?

想像せずにいられませんでした。

作品ではヤケ気味な主人公の前に

辛抱強く働きかける大人が現れますが

もしそうでなかったら・・と考えると

寒気がしましたよ。

これは、いいセンセがいたな~とか

NPOスタッフのやる気すごいな~で

終わらせてはいけないですね。

現実に、一人の熱意や努力に頼らない

セーフティーネットが不可欠だと

身にしみて感じました。

その拡充と周知に貢献しうる

社会的意義のある文学作品だと思います。

さて、少々お堅いことを書きましたが

面白さという点でも大アリですね。

とくに少年のクラスメイト二人。

真面目ほっこりキャラは絶妙に笑えて、

口悪女子との応酬も楽しさいっぱい。

会話のキャッチボールというか

ブン投げ合いなんて最高でしたよ!

不器用で暑苦しい警官の

人柄がにじみ出る場面も好きだわ~。

一方で、少年が何もかも諦めることで

心が軽くなると考えるくだりでは

胸をギュ~っと締め付けられました。

今まさに困っている子ども達の近くに

信じられる大人がいることが大切だと

痛感しましたよ。

誰もが未来を選べるようにするために

大人としてどうあるべきなのか?

私も自分自身に問い続けていきます。

(対象年齢は11歳半以上かな?)

レビュアー 781279

レビュアー 781279

何も出来ずにごめんなさい。

見て見ぬふりをしてごめんなさい。

ただそんな思いが頭の中に残り続けた。

「居場所ってなんやろ」「自分を大事に」この言葉にモヤる気持ちも分からなくはない。それでも自宅ではなくても心安らげる居場所を作ってほしいし、自分を大事にしてほしい、そう願ってしまうのは大人の勝手な思いなのだろうか。

仕事の怪我で職を失った父と二人で暮らす拓海。

ぎりぎりの障害年金で拓海がやりくりしていても、使い込むオトンを拓海は元オトンと呼んでいる。

中学3年生の拓海は、友人と「チェック」したり「バイト」をしなければ拓海は金を捻出することができない。

そんな拓海は学校をサボった日でもなんとなく行ふらっとくところがある。そこで誘われトラックでピアノを弾いていたおじさんと再会する。同じ場所に集まった仲間たちと家にある楽器で音を出す。

拓海にとっては周囲の人は頼れる存在ではなかったのだろう。

だってそれまで助けてほしくて手を差し出しても真剣に取り合ってもらったことがないのだ。

でも拓海を心から心配している大人たちもいる。でもそれさえも勝手に心配しているとしか捉えられられなかったのだろう。

中学3年生が一人で抱えて解決なんて出来ない。だからどうか困ったときに手を差し出そうとしてくれる人の手を離さないでと心から願う。

「マイ・フェイバリット・シングス」のメロディに合わせて、色んな人の手を借りながら、拓海のお気に入りがどんどん増えていってほしい。きっと心のなかではお守りの音とともに音楽が鳴り続いているはずだ。

教育関係者 645139

教育関係者 645139

誰の心にも「音楽」への渇望がある。人と結ばれ癒しをもたらす音楽というコトバへの。

辛さを誤魔化す〈世界〉に生きる巧海は、人々の〈伴奏者〉たる花澤に会ってどうなるのか。辛くても音楽という悦びのある〈世界〉に向かえるのか?

------------------------

辛さを別の言葉に変えて誤魔化す、自分を大切にしない〈世界〉に生きる巧海。オトンの怪我をきっかけに、その〈世界〉に生きるようになっていく巧海の心情を追っていくのは、本当に苦しかった。更に、実父を「元オトン」と平然と呼ぶ巧海が言い切った、「オトナの〈大丈夫〉は何一つ大丈夫じゃない」と言葉が胸に深く突き刺さった。

そこに現れた、「ハナザワ・アンド・ブレーメンズ」 を率いる、人が生きるための「アカンパニスト(伴奏者)」たる音楽家花澤。彼に誘われてピアノに触った巧海が、ピアノが触ってると感じた時、彼の〈世界〉が変わり始めるのを感じた。だからこそ、花澤は「402Hzのお守り」を巧海に託したのだろう。

ハーモニカ、バケツ、泡立て器、古いピアニカ、木琴。音がでれば、それはみな〈楽器〉。心のコトバを話すための立派な楽器。それが奏でる音。それが重なり、和音となり、合奏となり、皆を繋げるコトバの合唱になる。その過程で、誰からも注目されず、自らも存在感を感じない〈透明人間〉だった巧海が〈自分〉へとなっていくのを感じ、新しい〈世界〉への希望を感じた。アロマさえもが、巧海とその父を気遣う様を読んだ時、それは確信となった。

しかし、「元オトン」の異変からの怒涛の展開。〈世界〉がまた逆行していく様子を歯噛みしながら読んだ。でも、最後の最後で402Hzの音が。音は心。そして心は音で目覚める。

巧海を想う仲間がちゃんといること、それが音に託されていると巧海がわかっているのを知った時、彼は新しい〈世界〉でしっかりと生きていくことを確信した。苦しいことは変わらずとも、言葉で誤魔化すのではなく、きちんとそれに向き合っていく〈世界〉で。

最後に、改めて最初のページをめくった。そこに並ぶ一つ一つの言葉が表す流れを追ってから、最後の言葉を読んだ。何回も出てきた言葉。巧海にとってその意味が変わっていった言葉。〈マイ・フェイバリット・シングズ〉。涙が止まらなかった。

書店関係者 571250

書店関係者 571250

父親が職場でした怪我により家族はバラバラになり、中学3年生の巧海は生活がままならず進学なんてもっと考えられない状況ながら、なんとなく足が向く“キッズフェニックス荻町”。ボランティアの人がコロコロ変わる理由もなんとなく理解している。学校へは給食のために行き、チェックといって万引きをし、バイトといって窃盗を繰り返す未来がみえない日々。

あれよあれよという間に少年たちがどんどん闇落ちしていくので前半は読んでいてかなりツラいけど、そんな積んだ状態一歩手前の巧海に変化をもたらした音楽とセンセの言葉がゆっくりと心に沁みてくる。

固まったままの心では認識しにくかった、周りからの慈しみを巧海の心が聴ける状態になってからのまっすぐな感情と抱えてる苦悩にはちゃんと着地点が用意されていて、解き放たれた心が本当に求めるものを手に掴むため目をそらし続けていた現実に向き合うところでは頑張った巧海をぎゅっとバグしたい気持ちでいっぱいになりました。

衝撃的なタイトルがこの作品を選択するのを阻まないか、少し気にはなりますが、読んだらこれ以上内容を的確にあらわしたタイトルはないな、と思うであろうたくさんの読者のことを信じたいです。

レビュアー 1276849

レビュアー 1276849

想像以上に深みのある作品でした。

子どもの貧困、非行、劣悪な家庭環境・・・現代的な問題が盛り込まれ重苦しい場面も多いです。

しかし、さすが黒川先生。

中盤から描かれる音楽的な文章表現がきらきらと輝いており、素晴らしいと思いました。

ピアニスト・花澤センセの登場が、物語を一気に彩りのある世界に変えていく展開に心が弾みます。

一途に打ち込める何かがあることで、人間はしなやかに生きていけるのではないかと気づかされました。

今を生きる子供達の未来が明るいものであるよう、願わずにはいられない1冊です。

レビュアー 1049450

レビュアー 1049450

どんな人でも、生まれてくる環境を選ぶことはできない。

親もえらべないし、国も選べない。

生まれた時は、「普通」でも、なんらかの出来事で、その「普通」が一気に崩れ落ちることだってある。

だれだって、「あちら側」になりえるのに、自分は「こちら側」なものだから、そういう物は見てみないふりをする。

その、あちら側の透明なゴミのような巧海のもがく姿が、とてもリアルに描かれていた。

「チェック」をしたり、ヤバい「バイト」をしたり、いろいろと危なっかしい巧海であったが、周りの人たちに恵まれて、人生を軌道修正していくことになる。

この、周りの人たちも、なかなかに面白い人たちであった。

関西弁が、すごく生きてた。

物語はもちろん面白いのだけれど、比喩力が段違いに素晴らしかった。

て、熱量の多い文章に圧倒された。

図書館関係者 1261633

図書館関係者 1261633

心に深く残る作品でした。日本を、日本の子供たちをこんなふうにするために私たち世代は生きてきたのだろうかと考えてしまいました。今からでも遅くない、何とかしなくては。そして私たちの出来ることは何だろうか?同時に、ここに描かれた全ての人々のこれからの幸せを祈らずにはいられませんでした。

図書館関係者 601014

図書館関係者 601014

言葉の力の大きさを感じさせられる作品でした。

「窃盗」や「泥棒」ではなく「チェック」と言い換えるだけで、

犯罪であることの意識は消えなくても薄れはする。

仲間内だけの言葉は連帯感を生む大事な要素ではあるのだけれど、

そのような言葉での誤魔化しを許してはいけない。

ただ、親を頼れない子は一定数いる、という前提で社会が動かないといけない。

子どものほうは頼れる制度があることを知らないのが大前提で、

周りの大人がどれだけ気付いて動けるかで助かる子がいるのだと、

意識しながら大人たちが日々過ごせるようでありたい。

希望と救いが生まれや環境だけで決まらない世の中を作っていけるといいと思う。

出版事業関係者 693298

出版事業関係者 693298

問題を抱える子を救う音楽、というのはありがちかもしれないテーマですが、この物語ほど生き生きと描かれたものは少ないと思います。

リズムもよく、関西弁ならではの独特の軽さ、情感を味わいました。会話が本当に魅力的で、登場人物たちが目の前にいるようでした。

音叉という、キーになる小道具の出し方も活きています。

某作家の作品によく似た部分(音が重なり合う描写やラストの1行など)がありましたが、全体的にはすばらしい作品だと思います。

これからの拓海やアロマくんの人生が、少しでも良い右方に向くように祈らずにはいられません。

初読みの作家さんでしたが、他の作品も読んでみたいです。

レビュアー 1073525

レビュアー 1073525

罪を犯すとは、どういうことなのか、ということが子どもたちに向けてどうしてこんなに伝わるのだろう。この物語を読めば、ひと昔前は子どもだった大人たちはこのように考えてしまうだろう。関西弁が心地いいリズム感にうまくのって、物語にいいアクセントを生み出している。物語の果てが、ここに出てくる登場人物たちにとって、よいものであるようにと願わずにはいられない。どうしても、いけずしてしまう子どもたちにこの作品に出会って欲しい。出会えますように。もし出会えたら、きっと彼らの夜明けの色が変わる。

レビュアー 752611

レビュアー 752611

貧困の極み。格差の極み。自分ではどうしようもない暮らしの中で、嘯きながら「チェック」を繰り返し、「バイト」と呼ぶ窃盗を繰り返す中3の功海。強烈なパンチをどのページからも浴びながら、苦しさに喉を詰まらせながら読み進んだ。この現実のままならなさに慄く。巧海のことばにできない諦観。彼を取り巻く人々との関わりが切れずに続いてくれと祈るばかりだった。巧海に音楽を知らしめた機会のなんと鮮やかな書き様だったろう。心を広げ、ふるわす音楽との出会いは鮮烈だった。頼っていい。縋っていい。大人を使え、巧海。これからの未来は自分のために生きろ。ラストの光はかけがえのない希望だ。

教育関係者 454232

教育関係者 454232

読んでいてこの状況で苦しむ子供たちにすごく悲しい気持ちになりました。

こんな学生の子が親の都合でお金を稼がなくてはいけない、それでも間に合わずチェックといいながら万引きをしなくてはいけない生活を強いられる。このチェックという言葉は少しでも子供たちが罪悪感を持たずにやるという苦肉の策なのかなと思いました。

アマロくんもなんか怪しげなバイトを勧めてきたり、もうやるなと言ったり、どういう子なんだろうと気になってはいましたが、やはり最終的には根はいい子なのかなと思いました。

こういった子供たちを食い物にしてしまう大人もいて、ミャンマーで高校生が闇バイトをしていたニュースもありましたが、本当にこういうのがなくなって欲しいと思います。

まず親が責任を持って子供をきちんと育てるべきだと思うし、しんどくなったら行政に相談しやすい社会になったらいいなと思いました。

図書館関係者 544714

図書館関係者 544714

職場事故で障害を負った父と暮らす中3の巧海。頼るは父の障害者年金10万円。父はそれを酒やギャンブルに使い込み、巧海は闇バイトに…。心の中では父に「頼むから死んでくれ」と思う日々の中で、彼が目にしたピアノ、押し入れから出したピアニカ、音を奏でた時に彼の中で何かが変わろうとしていたー。彼が大人に頼ることが出来なかったのは周りにそのような人がいなかったから。しかし彼には「生まれてきただけでサイコー、尊い」と、それが子どもの権利である事を教えてくれた人に出会った。巧海のこれからが輝きに満たされますように。

貧困、ネグレクト、闇バイトと、今の子供たちをとりまくリアルが描かれていた。