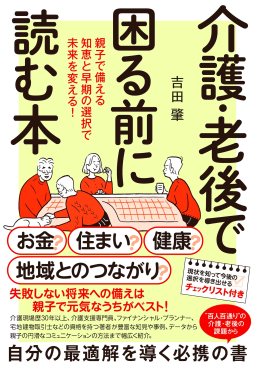

介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える!

吉田肇

この作品は、現在アーカイブされています。

ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。

出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。

1

KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。

2

Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。

刊行日 2025/07/10 | 掲載終了日 2025/07/10

ハッシュタグ:#介護老後で困る前に読む本親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える #NetGalleyJP

内容紹介

「お金」「住まい」「健康」「地域とのつながり」……あなたの老後に向けた備えは大丈夫?

失敗しない将来への備えは、親子で元気なうちに話し合い、自分に合った選択をすることがベスト。

介護現場歴30年以上、介護支援専門員、ファイナンシャル・プランナー、宅地建物取引士などの資格を有する著者が豊富な知見や事例、データをもとに、「百人百色」のさまざまな介護・老後の課題から自分にとって最適な選択へと導くための知恵や実践すべき行動から、親子で話しづらい話題をスムーズに行うコミュニケーションのヒントまで幅広く紹介。

自分の現状を確認して、自分に合った今後の最適解を導き出せるチェックリスト付き。

おすすめコメント

この本は、親子で将来について話し合う機会がつくれない次の方々に特にお薦めです。

◎「介護が必要になってもおまえたちには迷惑をかけない」と言われている子世代

◎元気な親に“終活”を勧めたら怒らせてしまい、それっきりになっている子世代

◎「何が起こるかはわからないから老後は成り行きに任せる」と思っている親世代

◎自分の将来や資産について、子どもに相談するきっかけがつかめずにいる親世代

親世代の老後の暮らしも、子世代の人生設計も、親子で一緒に向き合って備えることが第一歩。人生100年時代と言われて久しい昨今、いまや「将来の備え」は不可欠の教養ですらあります。

介護や老後にまつわる悩みや不安は、家族構成、住まい、居住地域、資産状況などの事情によって異なり、まさに“百人百通り”。「老後の備えをいつ、何から始めたらいいかわからない」「自分にどんな課題があるのかわからない」「どこに、誰に悩みを相談したらいいかわからない」といった不安を解消するため、介護現場歴30年以上の豊富な経験と知識を持つ著者が、事例を示しながら理想の未来から逆算して何を備えるべきかの最適解を丁寧に解説します。

自分の現状を把握して何が課題なのかがわかる判定シート付きで、実用的な一冊です。

出版情報

| 発行形態 | ソフトカバー |

| ISBN | 9784140819968 |

| 本体価格 | ¥1,600 (JPY) |

| ページ数 | 200 |

閲覧オプション

NetGalley会員レビュー

レビュアー 1469440

レビュアー 1469440

知らないって怖いどころか損ばかり

「迷惑電話防止機能付き電話機の取り付けを自治体が無料で貸し出す制度」

「老人介護施設の見学に行ったら、見る場所、スタッフに聞くこと」

「点滴からの水分補給は延命治療」

↑

私はどれも知りませんでした。

もう本当に、65歳以上に全戸配布してほしいです。

先のことは経験していないからわからない。その最たるものが老後と死ではないでしょうか。

忙しい、不安、難しそう、めんどい、何からやったらいいのか。

その心配お悩み、私だけではなかったことを

高齢者住宅施設や自宅の在宅介護サービスへ30年以上

老人ホームや高齢者住宅の紹介事業の代表15年の歴を誇る著者が

「先延ばしにしないことが明るい未来につながる」を教えてくれました。

即効性があったのが、「誰でも目のつくところに健康保険証、お薬手帳の健康診断結果のコピー」

写真入りです。やってます、とよく聞く台詞ですが、「やる」とはこういうことのお手本です。

閑話休題的に織り込まれるチェックページをあなどるなかれ

ご自宅の中で、階段の上り下りをせず1階だけで生活することはできますか?

人生100年時代応援 判定スケールはアプリから無料ダウンロード

やってみる価値ありです。

いざ介護、いざ家財整理、いざ相続 そのいざは明日かも、1時間後かもしれない。

縁起でもない?でもだってわたしたち間違いなく全員死ぬんです。

長生きするのって 死ぬのって大変

好きで病気になったわけでも 手足の自由が効かなくなったわけでも 痴呆の症状がでたわけでもない

たった一度しかない死ぬということに

なぜそんなに振り回されなければいけないのだろう。

レビュアー 1800193

レビュアー 1800193

「介護・老後で困る前に読む本」という大きな文字を目にしたとき、自分は介護と老後の間のまさに「・」にいると思った。

離れて暮らす自分の両親、近くに住む夫の両親、四人とも今のところなんとか元気に自分たちで生活しているのを、手助けしている状態である。

高齢の親たちは、高度経済成長期に結婚をし、核家族を作ってきた。彼らは具体的な介護経験は無い。

その子どもである我々は親を介護するのだが、介護される方もする方も初めてだからわからないことだらけで、みんな揃って不安になる。

著者が、仕事上の数々の経験や自分の家族の例を丁寧に紹介しながら、読む人に、「何が必要で何を急ぐべきか」を教えてくれている。

ともすれば直視したくない現実から逃げようとしがちだが、読み進めるうちに著者に相談に乗ってもらっているかのような気持ちになって

集中して一気に読むことができた。

いろいろやることがありそうだが、まずは総合病院にのみ通院している両親のかかりつけ医を探すところから始めてみようと思った。

四人いるので親達のことばかり考えてしまうが、ふりむけば、都会で働きながら懸命に子育てしている、娘家族がいる。

日々、忙しく頑張っている子どもに余計な心配をかけたくない気持ちがあるが、だからこそ今、この本に出合った意味があるのだろう。

親たちが大きな病気もせず元気だったこともあって、諸々、遅きに失した感もあるのだが

著者の「思いたった今このときから」という言葉をポジティブな気付きと捉えて、家族にもこの本を読んでもらい

もっと積極的に動いてみようと思った。

レビュアー 482286

レビュアー 482286

この本は、具体的な事例と事例に伴う想定課題について、経験豊かな筆者が課題を紐解き、対策案を語ってくれます。

著者はこの業界で30年の経験をお持ちです。ハウスメーカーから介護の世界に入ってきた方です。

この本の想定読者層は、タイトル通りに今後「介護」の当事者や介護をする可能性のある方が対象です。年齢的には若い方は40代からと思います。

著者は、

□ 早くに備えを始めて困ることは何ひとつない

と言っています。親世代、子世代両者ともにまだまだ先と思っていても、知識を身につけておくことは大切です。

その知識で何かの気づきを得られるかもしれません。

本書の構成は以下から成り立っています。

① お金

② 住まい

③ 安心

④ 生活

⑤ 安全

それぞれ少しづつ関連性がありますが、ここに興味があるカテゴリから読んでも良いと思います。

本書が具体的な描かれ方をされている点としては、例えば、

・老人ホームを見学した際には、どのような点をチェックすべきか。

・部屋のリフォームはいくら位見込んでいれば良いのか

・施設に入る場合、どのくらいの期間、施設で過ごすことになるのか

などです

貯金と年金については、日々の生活費を踏まえて、どのくらいの[預金寿命]があるのか計算式も用意されています。

なかなか当事者にならないと、このような[預金寿命]の計算式などを目につかないと思います。

これら具体的なことを自分ごととして勘案して、今後の対策案をシミュレーションしていきす。

その結果、検討していかなければならないカテゴリはどの部分かを推測して、対処していくことになります。

早めに着手すていれば、まだ考える時間はあります。

具体的に経験豊かな著者が分かりやすく説明してくれます。

私は80代の母親が健在です。昨年身内の同世代の方が亡くなりました。

それをきっかけに、遅まきながら介護や老後に対して、自分ごとになったことが、この本を手に取ったきっかけです。

200ページほどの本です。まずは必要十分である内容を読んで昨今の状況を理解するのに最適です。

教育関係者 468529

教育関係者 468529

この本を読むそばから、焦燥感にかられ大変大変と思い、チェックリストを作ってみたり家族と共有したり。

筆者の方のように、さまざまな視点から介護・老後を語ってもらえる機会ってあまりないのでは?と思います。

この本のように大局的に見て、こうしたらよいとアドバイスいただけるのは、とてもありがたいです。

さらに、自分自身の終活についても、ノートを作ろうと思いました。

そして恐ろしいことに、同じように老母に聞いたところ、この本に書いてあるとおりの反応で・・・

あわてていろいろなことをして、後悔するパターンの王道を歩んでいます。

この本を参考にして、今後働きかけていきたいと強く決心しました。

一昔前は元気なうちに両親の財産やお葬式について聞くなんてなんだか嫌だなと思っていましたが、昨今は親の方からお葬式は家族葬でいい、しばらくして周りの人に知らせてくれればいい。と言われ実家も少しずつ両親で整理をしているようです。この本を読んで少しでも両親が安心できるように。また自分自身の為にも準備や備えをしておきたいと思いました。

レビュアー 1033923

レビュアー 1033923

まず、すべて満足できる老人ホームはない、というのに驚きました。ですが、言われてみればその通りです。優先順位をつけて、その部分が良い施設を探すというのは、なるほどなと思いました。また、見学は絶対で、そのときに見るポイントも教えてもらって、参考になりました。

自分で何も考えてなくて、子供任せの人に、まず読んで欲しい一冊です。